こんにちは。ぶ~ちゃんです。

甲州街道歩き旅9日目の2回目です。

今回も「韮崎宿」から「台ケ原宿」までの道中の続きです。

周囲の景色に目を奪われながら、富士山に背中を押されゆっくりと進みます。

戸沢橋から風情あふれる下円井、田園風景と八ヶ岳の絶景が広がる徳島堰、ユニークな「かかしの里」など、魅力的な立ち寄りスポットが満載です。上円井の町並みを抜け、武川・三吹の一里塚や、歴史ある萬休院と舞鶴松を訪れ、自然と歴史が織りなす道をのんびりと歩きました。日常を離れ、街道の記憶を辿る贅沢なひとときを、写真と共にご紹介します。

甲州街道の旅 9日目-2

台ケ原宿への道中

11:00

戸沢橋を渡ったところで左折し、川沿いの道へ。緩やかな流れを横目にしばらく歩くと、ヘアピンカーブの急坂が現れます。

石垣沿いの坂を登り切った後、民家の間を縫うように続く細い道へと進みます。道幅は狭いものの、静けさと趣が漂う雰囲気が印象的です。

この辺りから「下円井(しもつぶらい)」の集落です。宿場町ではありませんが、道の両側には白壁の土蔵や立派な長屋門が点在し、かつての街道文化の名残を色濃く残しています。人通りは少なく、ひっそりとした町並みに身を置くと、まるで江戸時代の旅人気分が味わえます。

下円井を抜けると再び「徳島堰」沿いの道へ。視界が一気に開け、広がるのは田園風景と遠くにそびえる八ヶ岳。青空にくっきりと浮かぶその姿に、自然の雄大さを実感しました。

そんな風景の中、「かかしの里」という案内板を発見。どうやら毎年かかし祭りが開催されているようで、田んぼの一角に設置された巨大なモニュメントが目を引きます。十字に組まれた上部は風力で回転する仕組みになっており、この日は強風のためガタガタと音を立てながら勢いよく回っていました。その不思議な存在感に、思わず見入ってしまいます。

11:45

モニュメントから歩いて5分ほど、11時45分頃に「徳島堰由来碑」に到着。ここでは用水路の歴史について簡単に知ることができます。

驚いたのは、その道向かいに立っていた「警察官人形」。まるで本物のようなリアルさで、かかしとはまた違った意味で目を引きます。誰を見張っているのか、ちょっと気になりますが、それもまた街道旅の面白さの一つですね。

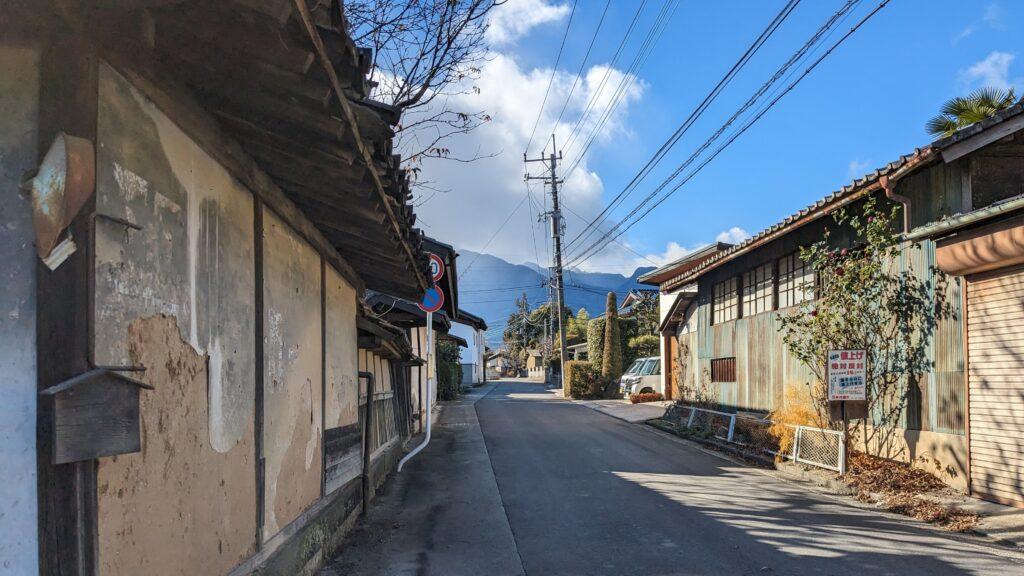

その先もしばらく徳島堰沿いに歩き、左折して進んでいくと「上円井(かみつぶらい)」の町並みが始まります。韮崎市の北端部です。

緩やかな登り坂が続きます。

こちらも下円井同様宿場町ではありませんが、「甲州街道」と「駿信往還」が合流する地点として、かつて多くの人々が行き交い、賑わいを見せていたそうです。

現在の集落は、静かで落ち着いた雰囲気が漂ます。なまこ壁の民家が建ち並んでいて風情を感じます。

12:15

再び国道20号と合流し、少し歩いた先にあったコンビニに立ち寄ることにしました。時刻はちょうどお昼時。店内で目に入ったのは、ほかほかの「あんまん」と温かい「コーヒー」。

寒さと歩き疲れを癒してくれる絶好の組み合わせです。外に設置されていたベンチに腰を下ろしてしばしの休憩を取ることにしました。

気温が低く強風だったこともあり、あっと間に冷めてしまいましたけど…

コンビニでのひとときの休憩を終え、再び歩き始めます。

間もなく目の前に現れるのは、小武川に架かる橋。ここを渡ると、ついに「韮崎市」との長い道のりに別れを告げることになります。川を渡った先は、新たな市「北杜市」です。

橋を渡りきるとすぐに右(東)へと曲がり、道なりに進んでいきます。

壮大な七里岩が眼前に迫ります。縦縞模様が特徴的で、これは長い年月をかけて川の流水による浸食によって作られたものです。長い時間をかけて自然が作り上げてきた歴史を感じます。

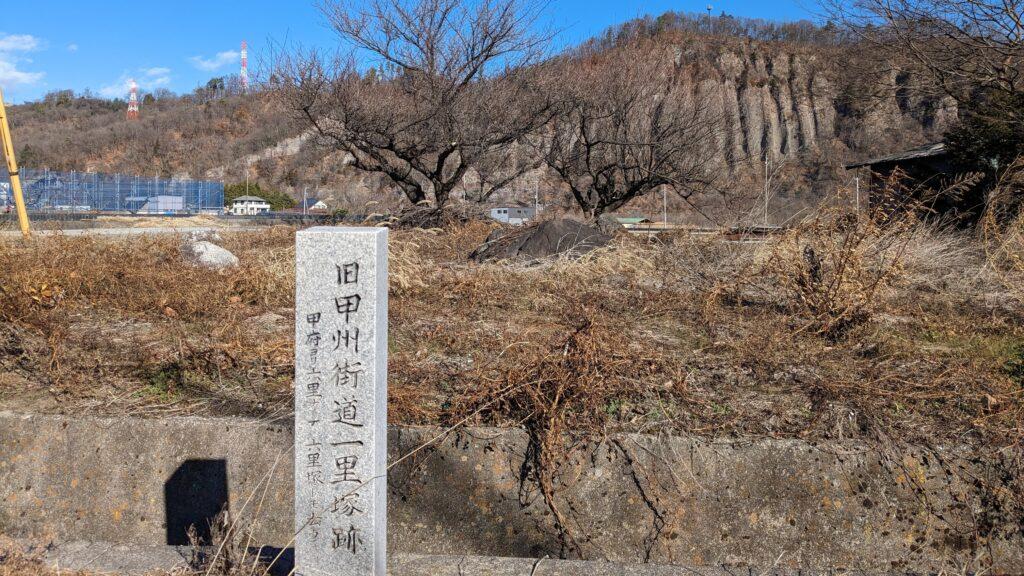

江戸日本橋から四十一里目「武川一里塚」

20号に合流する手前、道の脇にひっそりと佇む「武川一里塚跡」がありました。

途中見逃しもありましたが、久しぶりに一里塚に出会ったような気がします。

その先20号と合流しますが、またすぐに「武川町農産物直売センター」を右斜めに入っていきます。

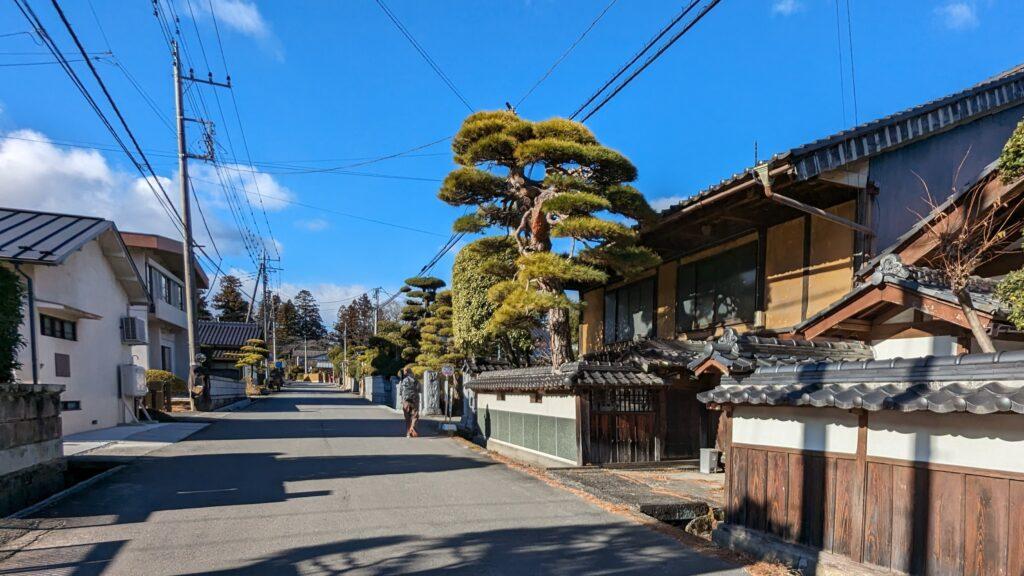

牧原集落の町並みです。こちらも緩やかな登り坂が続きます。

「旅館 近江屋」は、宿の少ないこの区間で旅人に重宝されている宿屋です。

リーズナブルな料金設定で、ボリュームのあるおいしい食事が楽しめるそうです。

今回お世話にはなりませんでしたが、計画段階では何度か宿泊を検討していた旅館でもあります。

再び20号と合流し、「牧原交差点」に差し掛かったとき、目を引いたのは「神代桜」の案内板でした。

あの有名な「山高神代桜」がこの辺りにあったとは知りませんでした。

日本三大桜の一つであり、樹齢2000年とも言われるこの桜は、なんと日本で最古・最大級の桜とされています。一度目にしたいものです。

今回は桜の季節ではなかったので立ち寄りませんでしたが、また時期を見て訪れてみたいですね。

大武川を渡ります。

写真ではただ美しい景色が広がりますが、橋の上は突風です。

振り返ると、まだ富士山はついてきてくれていました。

橋を渡った後、左(西)の道に入ると、徐々に登り坂が始まります。この先のルートでは、甲州街道は途中で右に曲がり、平坦な道を進むコースとなりますが、今回は立ち寄りたい場所があったため、そのまま坂道を突き当たりまで進むことにしました。

突き当たりに到着すると、広がる景色の中に「水車の里公園」が現れました。公園は開けた場所にあり、周囲にはのんびりとした雰囲気が漂っています。

景色を堪能できましたが、ここは「萬休院」への通過点です。

萬休院 舞鶴松

公園を通り抜け萬休院に続く坂を登ります。

登り坂に弱い妻を付き合わせてしまいました。ごめんなさい。

坂を登り切ったところに「萬休院」があります。

「3代目舞鶴松」も十分立派ですが、案内板の2代目を凌ぐような松に成長して欲しいものです。

舞鶴松

萬休院には国の天然記念物に指定された、樹齢450年の赤松があったブ。でも残念ながら、松くい虫の被害で枯れちゃって、周りの木々への影響を防ぐために伐採されたんだブ。それから3代目の「舞鶴松」が植樹されたんだブ。また新たな歴史が始まるんだブね。

萬休院を通りすぎ、坂道を下っていくと甲州街道と合流します。

その先20号に出ます。信号を横断して、その先にある上三吹の集落へと進みます。

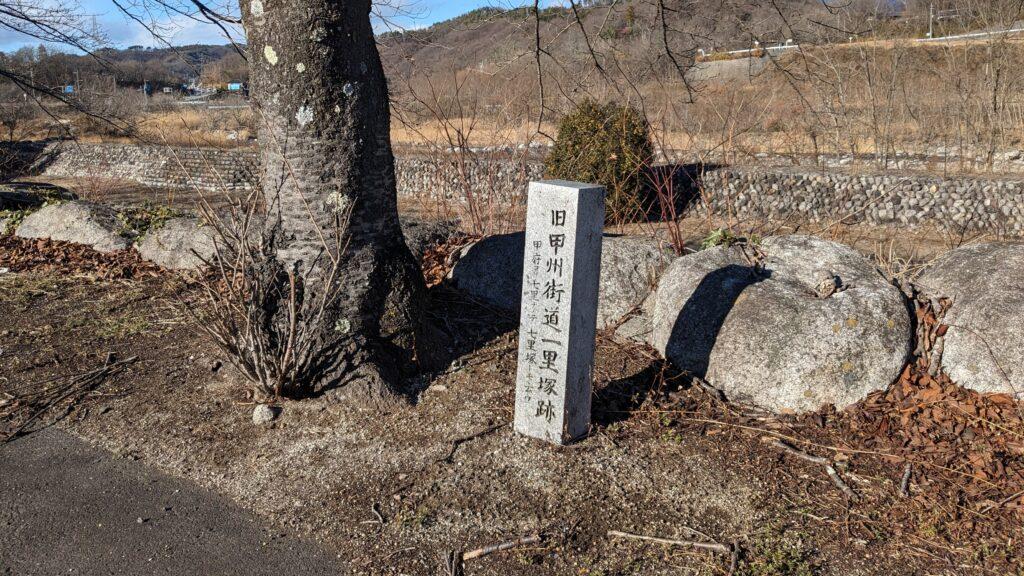

江戸日本橋から四十二里目「三吹一里塚」

集落を抜けたところに「三吹一里塚」があります。石柱が桜の木のたもとに静かに佇んでいました。

その先でまた20号と合流して「尾白川」を渡ります。

下円井から萬休院、三吹を経て尾白川までの道のりをご紹介しました。かかしの里や七里岩の絶景、萬休院の三代目舞鶴松など、美しい自然と歴史をたどる道、出会いと発見に満ちた一日となりました。

次回はいよいよ「台ケ原宿」へと足を踏み入れます。甲州街道の中でも特に風情ある宿場町として知られるこの地で、どんな景色と出会えるのか、どうぞお楽しみに!

コメント