こんにちは。ぶ~ちゃんです。

東京・九段下にある靖国神社は、明治2年に創建されて以来、日本の歴史と深く結びついた存在として知られています。境内には荘厳な拝殿や大鳥居、戦没者の資料を展示する「遊就館」など見どころが多く、春には約500本の桜が咲き誇る花見スポットとしても人気です。

「靖国神社」と聞くと、歴史的な重みを感じて、少し身構えてしまう方もいるかもしれませんね。「行ってみたいけど、何から知ればいいんだろう?」「観光で行っても大丈夫?」そんな疑問を抱えているあなたへ。

この記事では、歴史が苦手な私でも「行ってよかった!」と思えた靖国神社の魅力を、見どころや参拝方法、さらに周辺の楽しみ方まで、私の体験をもとに分かりやすくご紹介します。この記事を読めば、安心して靖国神社を訪れることができますよ。

靖国神社ってどんな場所?訪れる前に知っておきたい基本情報

どんな神様が祀られているの?

靖国神社には、日本の国のために尊い命を捧げられた方々の魂が祀られています。

具体的には、幕末の動乱から第二次世界大戦までの間に、国を守るために戦死・殉職された約246万6千柱の御霊(みたま)です。

ここには、軍人だけでなく、軍属(軍に所属した民間人)や、戦時中に亡くなられた一般の人々の御霊も含まれています。国のために尽くされた方々の魂を慰め、その功績を後世に伝える場所として、この神社は建てられました。

歴史を知ることで、見え方が変わる

靖国神社と聞くと、「歴史」という言葉がセットで思い浮かぶ方も多いかもしれません。少し難しく感じるかもしれませんが、この神社の歴史を少し知るだけで、見え方や感じ方が大きく変わります。

靖国神社は、今から約150年以上前の幕末、そして明治時代に建てられました。国の平和と独立を守るために命を捧げた人々の魂を慰め、その功績を後世に伝える場所として、この神社は特別な意味を持っています。

参道を歩き、境内を巡る際、この神社が「なぜ、誰のために、いつ建てられたのか」という背景に少しでも思いを馳せてみてください。そうすることで、目の前の景色が単なる建物やオブジェではなく、一つひとつに深い物語が宿っているように感じられるはずです。

歴史を知ることは、決して難しい勉強ではありません。この場所が持つ意味を理解し、平和について改めて考えるきっかけを与えてくれる、そんな体験になると思います。

政治家の靖国神社参拝が問題になる理由

政治家の靖国神社参拝が問題とされるのは、靖国神社には戦争で亡くなった人々とともに、第二次世界大戦で大きな責任を問われた戦犯もまつられているためです。政治家が参拝すると「国のために亡くなった人を敬う行為」と国内では受け止められますが、中国や韓国などの国々からは「戦争を肯定しているのではないか」と見られ、外交問題に発展することがあるのです。

靖国神社は「国のために命を落とした人をまつる場所」として、多くの日本人にとっては祈りや感謝の気持ちを表す大切な場なんですけどね。どうしてもネガティブなイメージがついてしまいやすいのです。

参拝前に知っておきたい!靖国神社の主な見どころ

大鳥居の大きさに圧倒

靖国神社の参拝は、その巨大な大鳥居から始まります。

JRや地下鉄の駅から靖国通りを歩いていくと、まず目に飛び込んでくるのが、青空にそびえ立つような迫力のある大鳥居です。その高さは約25メートル、重さは約100トンもあるそうで、思わず立ち止まって見上げてしまうほどのスケールです。

靖国神社のシンボル、大村益次郎銅像

靖国神社の参道を歩いていくと、ひときわ目を引く立派な銅像が見えてきます。大村益次郎の銅像です。日本最初の西洋式銅像です。

彼は幕末から明治時代にかけて活躍した人物で、靖国神社の創建にも深く関わった、言わばこの神社の「生みの親」ともいえる存在です。この像は、戊辰戦争時に江戸城から彰義隊の陣地を双眼鏡で観察する大村益次郎の姿を表しており、「日本陸軍の父」とされる彼の功績を顕彰しています。

第一の鳥居

その先に二つ目の鳥居が見えてきます。こちらは第一鳥居と呼ばれ、大鳥居に比べると少し小さいものの、それでも十分な存在感があります。

鳥居をくぐりながら歩くこの道のりは、ただの参道ではなく、都会の喧騒から離れ、静かに心身を清めていくような特別な時間。ぜひ、ご自身の目でその大きさを確かめ、神社の厳かな空気を肌で感じてみてください。

遊就館(ゆうしゅうかん)で歴史を学ぶ

靖国神社を訪れた際、多くの人が足を運ぶのが、境内にある遊就館(ゆうしゅうかん)です。今回は時間の都合で中に入ることはできませんでした。

遊就館は、日本の近代史に関する貴重な資料を展示している博物館。零式艦上戦闘機(ゼロ戦)や蒸気機関車などの大きな実物展示はもちろん、戦争で亡くなられた方々の遺書や手紙といった、個人の物語を伝える資料も数多く収蔵されているそうです。

単に歴史的事実を伝えるだけでなく、一人ひとりの人生に光を当てた展示は、戦争の悲しさや平和の尊さを深く考えさせられる場所だと聞きます。もし時間に余裕があれば、ぜひこの遊就館で、教科書には載っていないような個人の物語に触れてみてください。

他にも境内奥には、明治初めに作られた鯉が泳ぐ美しい「神池庭園」があります。

靖国神社参拝

私が靖国神社を訪れた日は、春の訪れを感じる穏やかな日差しの中、梅の花がほころび始めていました。まず大鳥居をくぐると、参道の静けさと荘厳な雰囲気に自然と背筋が伸びます。両脇に並ぶ木々を眺めながら歩くと、心が落ち着くと同時に、ここがただの観光スポットではないことを実感しました。

手水舎で身を清め、拝殿に向かって参拝。拝殿前には多くの参拝者が静かに祈りを捧げており、皆それぞれの思いを胸に歩む姿が印象的でした。拝礼の作法は、本殿内・拝殿前ともに二拝二拍手一拝です。

参拝中は、写真を撮るのも程よいタイミングで、拝殿、大鳥居の荘厳さを写真に収められました。静寂の中で歩くことで、心が落ち着き、歴史の重みを感じながらゆっくりと過ごせる体験でした。

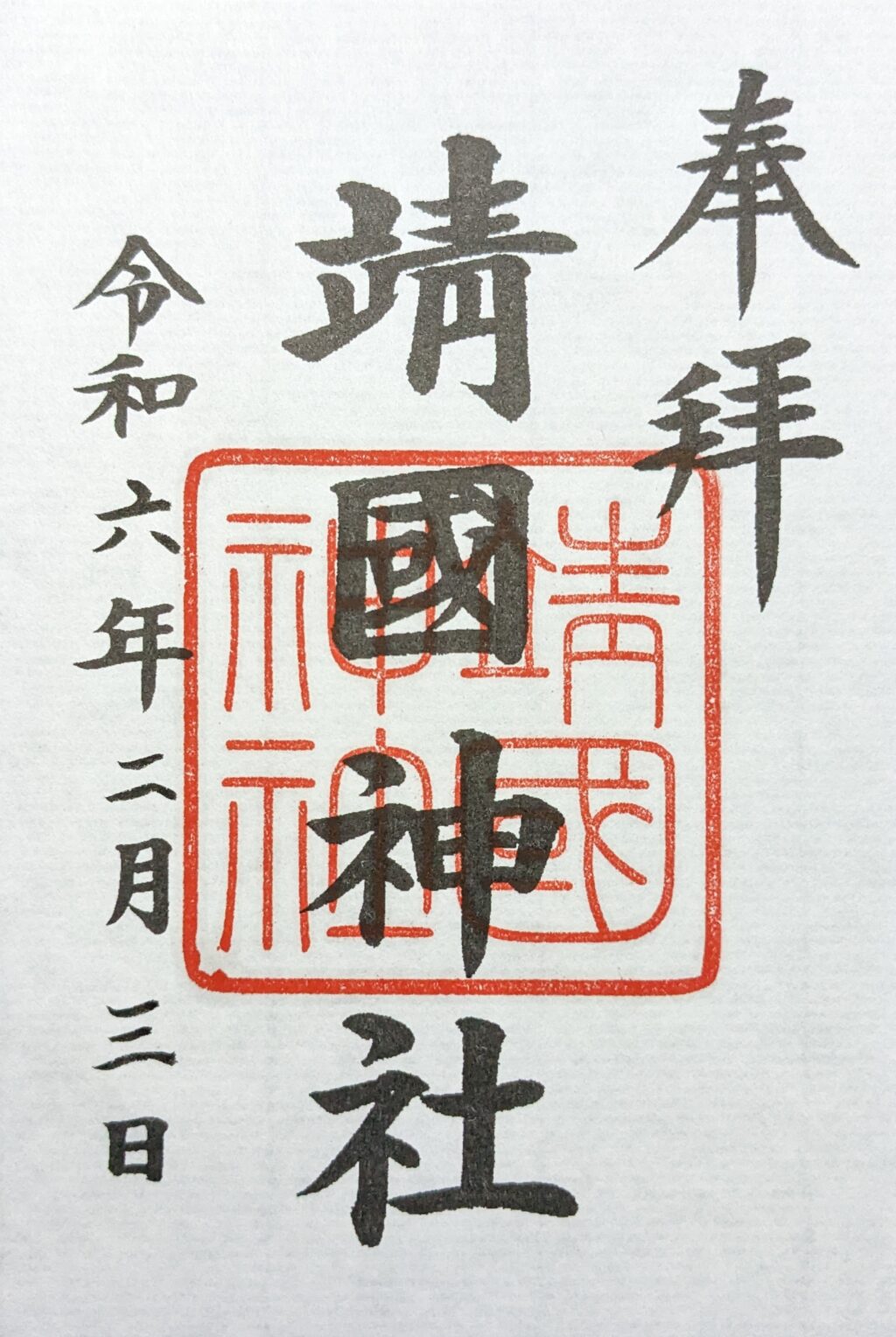

御朱印

靖国神社の御朱印は拝殿近くの授与所でいただけます。初穂料は500円です。また、境内ではオリジナル御朱印帳も頒布されており、桜をモチーフにしたデザインは参拝記念として人気があります。

アクセス情報と周辺スポット

靖国神社は東京都千代田区九段北に位置し、公共交通機関を利用すると非常に便利に訪れることができます。最寄り駅は東京メトロ・東西線・半蔵門線・都営新宿線の「九段下駅」で、出口から徒歩約5分ほどで境内に到着します。また、JR中央・総武線の飯田橋駅からも徒歩約15分程度でアクセス可能です。都内中心部からも近く、観光や散策のついでに立ち寄りやすい立地です。

周辺には観光スポットも豊富です。北の丸公園や武道館は徒歩圏内にあり、緑豊かな散策を楽しめます。また、千鳥ヶ淵の桜並木は春の名所として知られ、靖国神社と合わせて訪れることで、東京の歴史と自然を満喫できます。食事や休憩なら九段下周辺のカフェやレストランも利用しやすく、参拝後の一息にも最適です。

高燈篭(常燈明台)

この場所は当時見晴らしがよく、東京湾を行き交う船の目印としても利用されました。明治4年(1871年)に靖国神社に奉納されましたが、関東大震災後の復興事業により、現在の千代田区立九段坂公園に移設されました。

下部が和風、上部が洋風という、当時の文明開化の時代背景を反映したユニークなデザインです。

田安門

北の丸公園の北側のお堀を渡ったところにある桝形門です。

江戸城の北側を守る重要な門で、国の重要文化財に指定されています。江戸時代初期の1636年に建てられた門で、江戸城の門としては最古級の貴重な遺構です。北の丸公園の入り口として、日本武道館を訪れる多くの人々がこの門をくぐります。

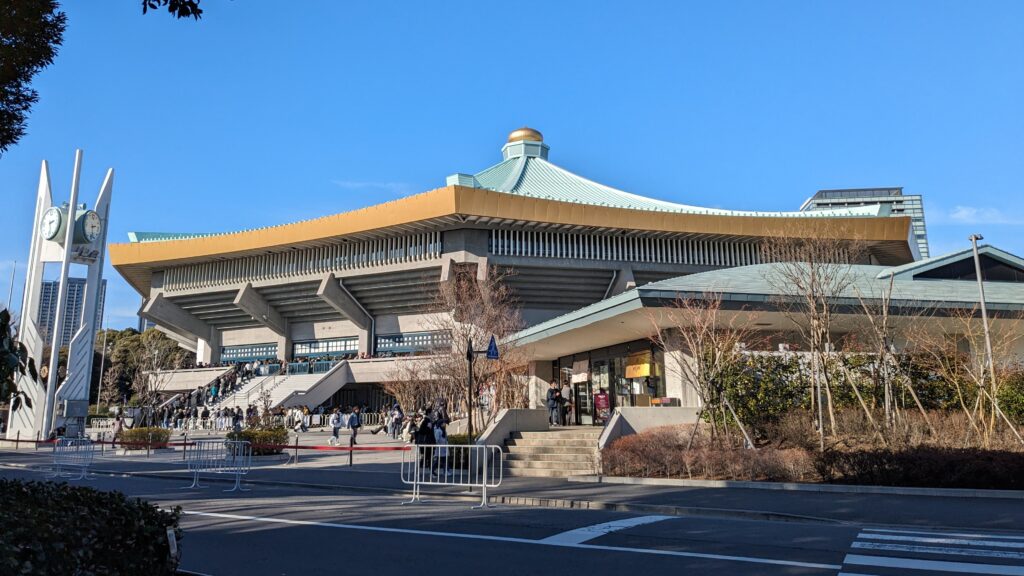

日本武道館

田安門をくぐると見えてくるのが、日本武道館です。武道の会場として知られる大型屋内アリーナ。ライブ コンサートの人気スポットでもあります。日本の伝統的な武道と現代的な文化が融合する、象徴的な施設です。

屋根は富士山をイメージした八角形で、玉ねぎ形の擬宝珠(ぎぼし)が頂部に置かれた、独特の建築様式が特徴です。これは、日本の伝統的な寺社建築と武道精神を表現しています。

まとめ

靖国神社は、参拝を通して戦没者への敬意や平和の大切さを感じられる貴重なスポットです。大鳥居や拝殿、遊就館、桜並木など見どころも多く、東京観光や歴史散策、写真撮影のどの目的でも満足できます。また、北の丸公園や千鳥ヶ淵など周辺の観光スポットと組み合わせることで、東京の歴史や自然を一度に楽しめます。初めての参拝でも安心して訪れることができ、歴史と平和について考えるきっかけとなる場所です。

コメント