こんにちは、ぶ~ちゃんです。

東海道の街道歩き、四日目二回目の旅、いよいよ平塚宿へ!

前回、相模川を渡る馬入橋を越えてから、今回のゴールである大磯宿手前まで、歴史の風を感じながら歩きました。東海道五十三次の7番目の宿場町・平塚は、江戸時代から交通の要衝として栄えた場所。現代の喧騒の中に残る旧街道の雰囲気が最高に気持ちいいですね。

今回は、平塚八幡宮でパワーをいただき、旧宿場町の面影を探しながら、美味しいグルメにも出会えました。さあ、一緒に歴史のロマン溢れる平塚宿を歩いてみましょう!

東海道歩き旅4日目-2

平塚宿への道中

前回歩き終えた馬入橋のたもとから、いざスタート!相模川の広々とした景色を背に、平塚宿へと続く道へと足を進めます。

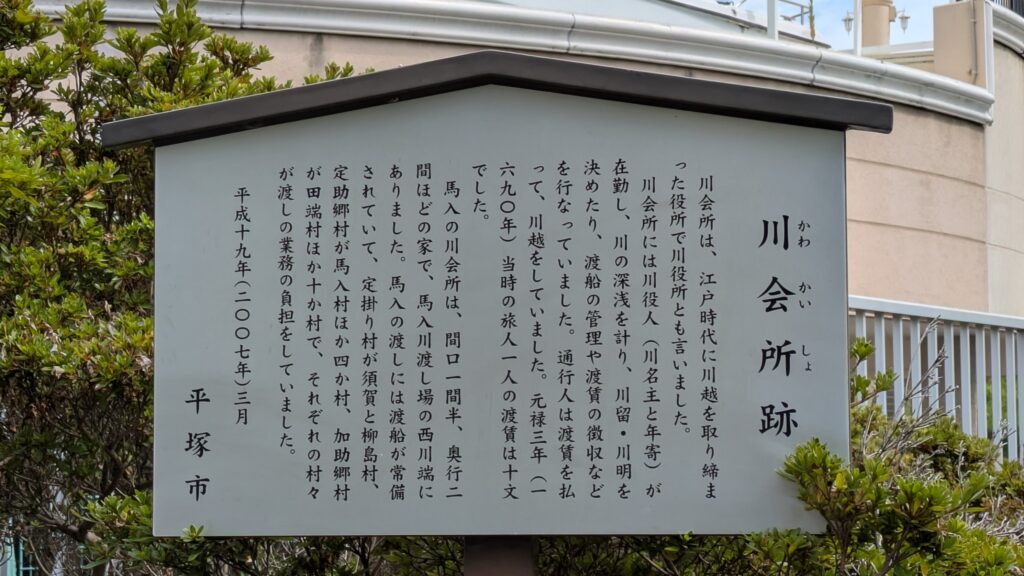

馬入渡川会所跡

橋脚跡を後にし、いよいよ相模川のほとりへ。江戸時代、馬入川(相模川)は橋が架けられておらず、「馬入の渡し」で船に乗って渡っていました。

馬入渡川会所跡は、その渡し場の管理を行っていた場所。川役人が常駐し、川の深さを計ったり、渡賃の徴収、そして川留め(増水時の通行止め)などを決めていた、当時の交通の要衝です。

当時の旅人も、ここでしばし足を休め、船を待ったのでしょうね。現代の私たちが橋で簡単に渡れるのは、本当にありがたいことです。

明治天皇馬入御小休所趾碑

少し歩くと、「明治天皇馬入御小休所趾碑」がありました。明治天皇が巡幸の際に休憩された場所の証ですね。

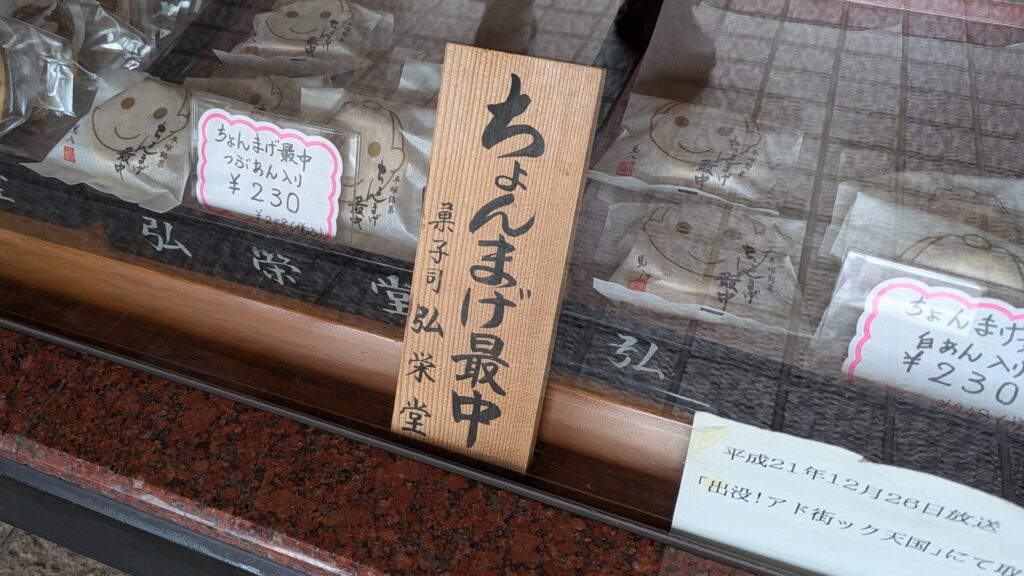

老舗和菓子屋「弘栄堂」

さらにそのそばには老舗和菓子屋の「弘栄堂」があります。

平塚名物「ちょんまげ最中」は、平塚市観光協会の推奨銘菓にもなっている、栗入りの粒あんや白あんの最中です。

弘栄堂の「ちょんまげ最中」、見た瞬間にクスッと笑っちゃうビジュアルなんだブ!丁髷の形をした最中の皮がかわいくて、お土産にしたら話題独り占めブ。中には上品な甘さの粒あんと白あんが詰まってて、栗のかけらがほっくりアクセントブ。香ばしい皮との相性もバッチリで、平塚の歴史を味わえる贅沢な一品ブ!

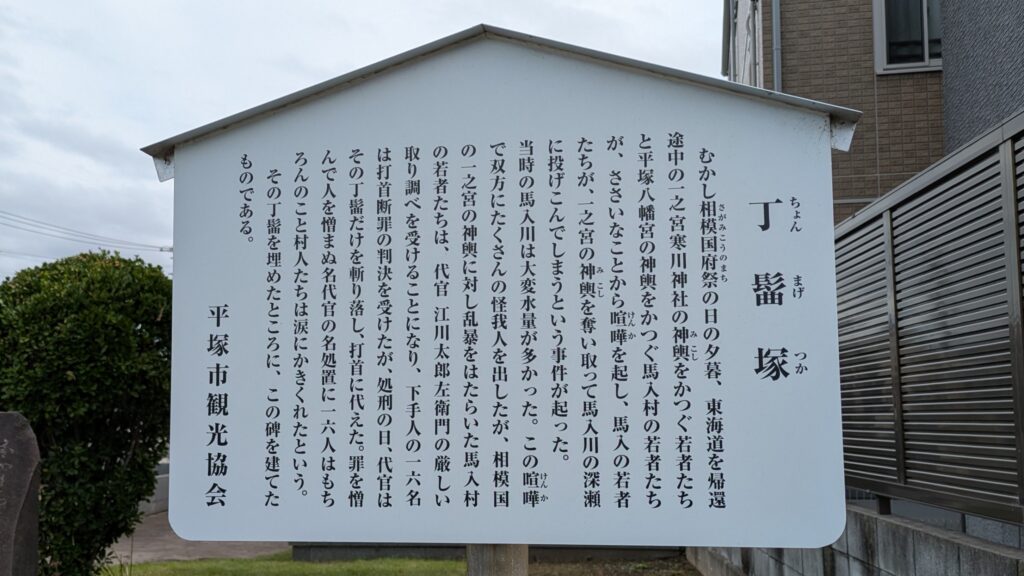

少し歩いた路地に丁髷塚があります。

昔、寒川神社と平塚八幡宮のお祭り「相模国府祭(こうのまち)」の帰り道で、神輿の担ぎ手たちが争いを起こしてしまったんだブ。その喧嘩が大ごとになって、馬入村の若者16人が処罰されることになったブ。

でも、代官の江川太郎左衛門が「命ではなく心を改めよ」との思いで、彼らの丁髷だけを切り落とす温情の裁きを下したんだブ。その丁髷を埋めて供養したのが、この塚なんだブよ。まさに“悔い改め”の象徴ともいえる史跡なんだブ。

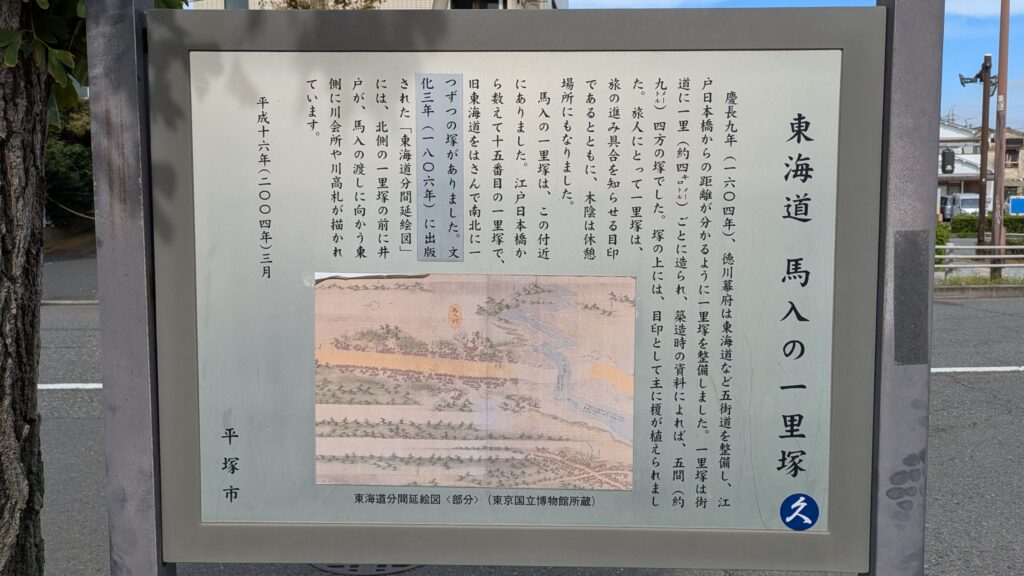

江戸日本橋より十五里目「馬入の一里塚」

弘栄堂さんでエネルギーチャージをした後、少し歩いて「馬入の一里塚」跡へ。残念ながら塚自体は残っていませんが、当時の場所を示す案内板が立っています。

ここは、江戸・日本橋から数えて十五里目!(約60km地点)

ここまで歩いてきた道のりを振り返ると、達成感がじわりと湧いてきます。

「八幡大門通り・浜大門通り」の碑

平塚市街地へと入っていくと、「八幡大門通り・浜大門通り」の石碑が見えてきました。

「いよいよ宿場の玄関口が近づいてきた!」と、胸の高鳴りを感じる瞬間です。

平塚八幡宮の表参道であり、東海道までの区間を指し、八幡大門通りから南へ向かう通りで、かつては海辺まで続いていました。

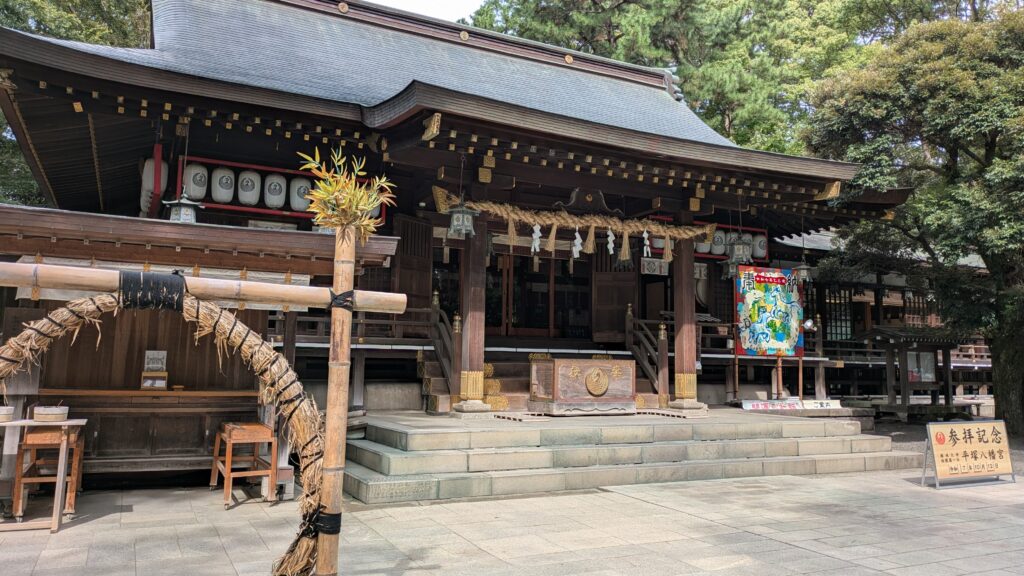

平塚八幡宮

12:00

旧東海道から少し外れ、北に500mほど入った1号線沿いに鎮座する平塚八幡宮へ。参道が大きな国道で分断されてしまっているのは少し残念ですが、由緒ある神社の威厳はそのままです。

この天満宮は、仁徳天皇の御代(約1600年前)に創建されたと伝わる非常に古い神社で、相模國一國一社(相模国で最高の格式)と称される由緒正しき神社です。

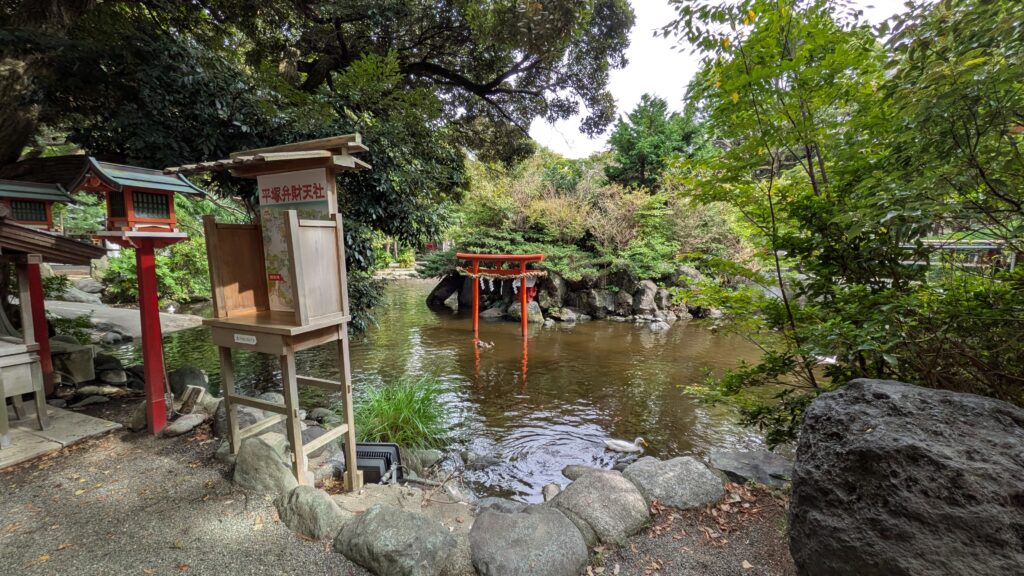

歴代天皇や、源頼朝公、徳川家康公など、名だたる武将からも厚い崇敬を受けてきました。境内には池があり、平塚弁財天社(湘南ひらつか七福神)や、鶴峯山稲荷社、末社三社(神明社・若宮社・諏訪社)など、多くの神様が祀られており、多様なご利益を授かることができるパワースポットとなっています。

番町皿屋敷 お菊塚

少し怖いエピソードですが、平塚宿の近くには「番町皿屋敷」の怪談で有名な「お菊塚」があります。江戸から遠く離れた平塚にその伝承が残っているのが興味深いですね。旅の途中で、こうした意外な歴史の繋がりに出会うのも、また面白いものです。

「お菊の皿(皿屋敷)」は有名な怪談なんだブ。家宝の十枚のお皿のうち、一枚を割っちゃった罪で、お菊っていう美しい女中さんが主人に殺されちゃうんだブ。そして井戸に投げ込まれたあと、夜になると井戸から現れて、「いちまーい、にまーい、さんまーい……、一枚、たーりなーい……」って、足りないお皿を数える声が聞こえるんだブ。怖いけど、どこか悲しいお話だブね~。

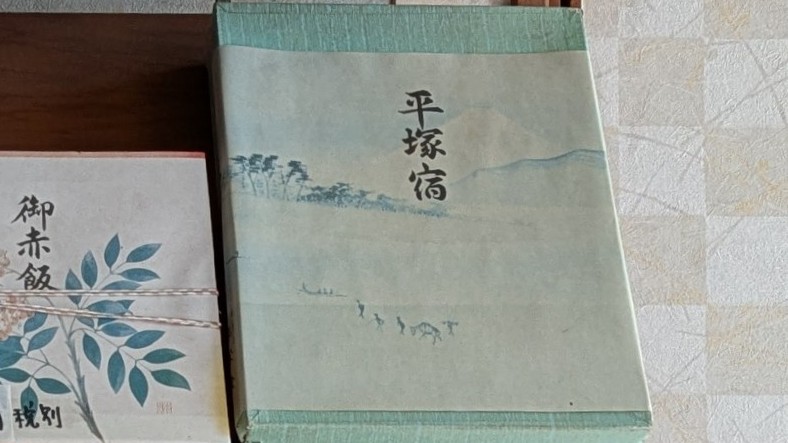

日本橋から七番目の宿場町「平塚宿」

いよいよ旧東海道の情緒が色濃くなるエリアへ。平塚宿は、東海道五十三次の中でも比較的大きな宿場で、賑わいを見せていた場所です。

平塚宿江戸見附跡

まず見えてきたのが、江戸方面から宿場町に入る際の目印、「江戸見附跡」の案内板。ここからが本格的な宿場町。道の両側に並んでいた旅籠や商店の賑わいを想像しながら、一歩一歩踏みしめて歩きます。

本陣1軒、脇本陣 1軒、旅籠54軒の宿場です。八王子道や大山への道との分岐点にもあたり、交通の要として発展した平塚宿。

街道沿いは、家来を引き連れた大名や荷物を運搬する人などで賑わったそうです。

平塚小学校蹟の樟樹

平塚宿の歴史を見守ってきた大きな樟の木。かつて平塚小学校があった場所に残るこの巨木は、樹齢80年で明治時代の戦没者慰霊として種子が蒔かれたものです。

平塚宿脇本陣跡

その跡地を示す案内板を見つけました。当時の建物をそのまま見ることはできなくても、その場所を訪れるだけで、往時の旅の姿を追体験できます。

平塚宿高札場跡

脇本陣跡に近い場所に位置しています。宿場の中心部にあり、旅人にとって重要な情報源でした。

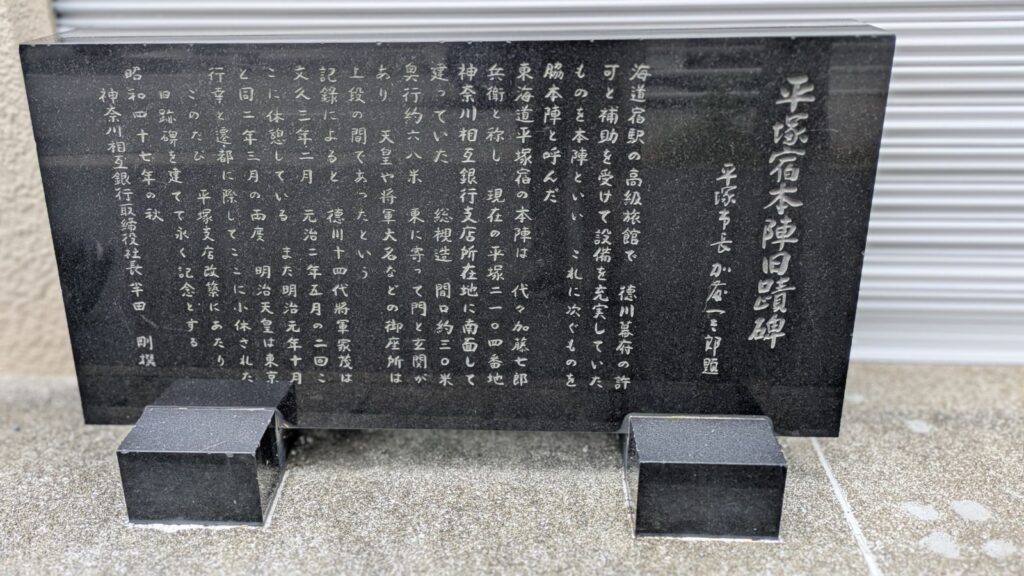

平塚宿本陣旧跡

神奈川銀行平塚支店の前にあります。周辺は市街地となっており、かつての面影はありません。

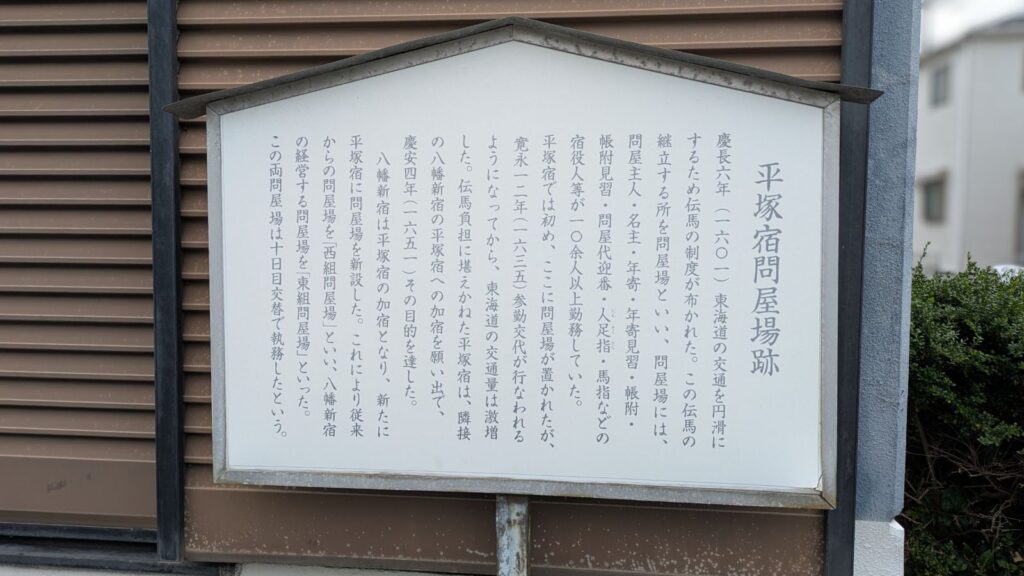

平塚宿問屋場跡

消防団の建物の角に案内板を発見。人足や馬の手配、公文書の受け渡しなど、宿場の運営を担う最も重要な役所の一つでした。消防団のシャッターに描かれた浮世絵のデザインがおしゃれで、往時の雰囲気を現代に伝えてくれています。

要法寺

日蓮聖人がこの地にあった北条泰時の次男の館跡に一泊したことが開山の契機とされています。

蓮の名所としても知られており、見頃の時期にはさぞ美しいことでしょう。湘南ひらつか七福神の毘沙門尊天も祀られています。

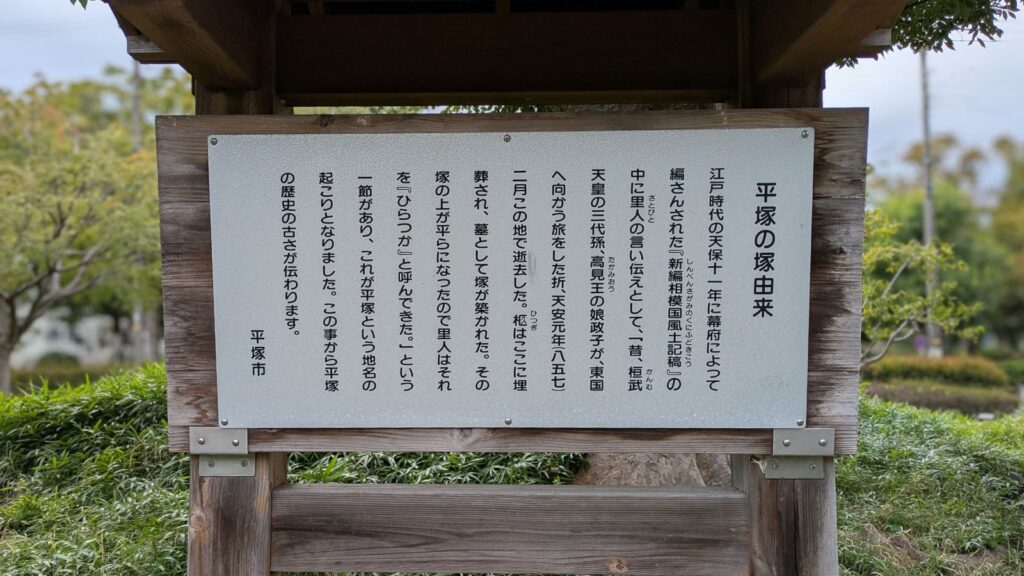

平塚の塚

要法寺の隣にあるのが、なんと平塚の地名の由来とされる「平塚の塚」!

その名の通り、塚の頂が平らであったことから、里人がこの場所を「ひらつか」と呼ぶようになり、それがそのまま地名になったという由来を持つ、非常にロマンのある史跡です。

春日神社

平塚春日神社は、かつての東海道平塚宿の鎮守であり、その歴史は非常に古く、元は黒部宮と称していました。特に鎌倉時代初期、源頼朝が馬入川の橋供養の祈願所と定めたこと、また妻である北条政子の安産祈願のため神馬を奉納したという由緒から、安産の神として広く信仰を集めています。

また、明治初期の神仏分離以前は寺院と神仏習合であった名残として境内に鐘楼が残されている点が特徴的です。さらに、江戸時代後期の様式を持つ狛犬は、その造形の多様性から市内に現存する中でも特に優れていると評価されています。

平塚宿京方見附跡

旧甲州街道に戻って、再び1号線と合流します。平塚宿の西側の出口、「京方見附跡」までたどり着きました。賑やかな宿場町を抜けて、次の旅路へと向かう旅人の気持ちになって、さらに西へ進みます。

今回の東海道街道歩きは、相模川のほとりから平塚宿を貫き、歴史の深さと人々の生活の息づかいを感じる充実した工程となりました。特に、格式高い平塚八幡宮は歴史観光としての満足度も非常に高かったのではないでしょうか。次回は、この平塚宿を出発し、明治の偉人たちが愛した保養地・大磯宿へと足を進めます!

コメント