こんにちは、ぶ~ちゃんです。

東海道歩き旅もいよいよ4日目!今回は茅ヶ崎から平塚宿を目指して、歴史と絶景が交錯するロマンの道を歩きます。

南湖の「左富士」では富士山が左手に見える珍しい絶景を堪能し、鶴嶺八幡宮では源頼朝ゆかりの伝説や、厄を祓う「かわらけ投げ」も体験。さらに、安倍晴明や稲毛三郎重成など歴史の名だたる人物が登場する見どころが続きます。

歩けば歩くほど物語が浮かび上がる、東海道らしい一日。秋風を感じながら、古の旅人と同じ景色を辿っていきましょう。

東海道の旅 4日目-1

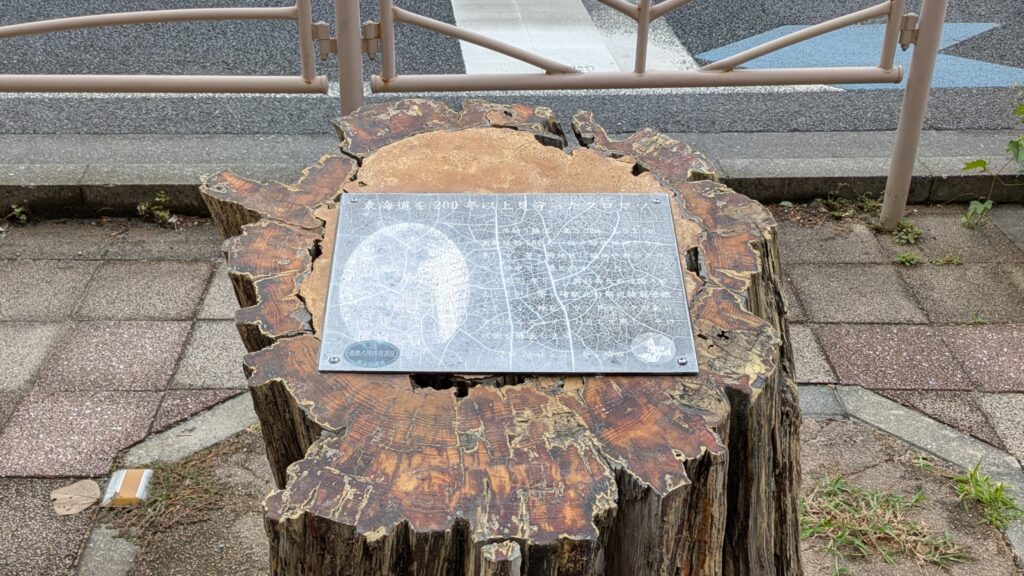

夏の暑さも峠を越えて、朝晩の涼しい風に秋の気配を感じる今日この頃。まさに「歩き旅シーズン到来!」といったところ。前回旅を終えた、クロマツの切株から、今日の冒険をスタートさせます。

まずはしっかり朝ごはんを食べて、エネルギーチャージ!お腹が満たされたら、いざ出発です!

「平塚宿」への道中

円蔵寺

9:00

朝食を済ませて、まず立ち寄ったのは「円蔵寺」。高野山真言宗の古刹です。

なんと、賑やかな国道沿い、「びっくりドンキー」の道を挟んだ対面という現代的なロケーションに、静寂な時が流れる空間が現れます。関東大震災で倒壊し、現在の地に移転したというこのお寺は、茅ヶ崎の歴史を静かに見守ってきた場所。

静かな境内に立つのは、日露戦争で知られる乃木希典大将の石像と護国忠魂碑です。将軍の没後24年となる昭和10年(1935年)に建立されたという堂々としたお姿は、時代を超えて静かに歴史を伝えてくれています。旅の始まりに、安全を見守ってくれているような、そんな力強さを感じました。

第六天神社

円蔵寺から再び旧街道をテクテク歩き始めると、街道沿い右手に静かに佇む「第六天神社」が見えてきます。

かつては「第六天魔王」を祀っていたことから、身体壮健や不老長寿、そして旧東海道を旅する人々の道中安全の守護神として崇敬されていたそう。まさに私たち旅人にとっては心強い存在ですね!古くは鎌倉時代にはすでに存在していたと伝わる由緒ある神社。旅の安全をそっとお願いし、気持ちを新たに歩を進めます。

金剛院

さらに東海道を進み、南湖入口の交差点を左へ少し入ると、高野山真言宗の古刹、「金剛院」へ到着。

江戸初期から「南湖の閻魔寺」として地元で親しまれているお寺で、なんと明治時代には村役場や茅ケ崎小学校の前身が一時置かれていたという歴史もあるんです。現代的な街並みの中に、

綺麗に整備された境内の芝生や、特徴的な2つの六角堂が印象的でした。

南湖の左富士碑

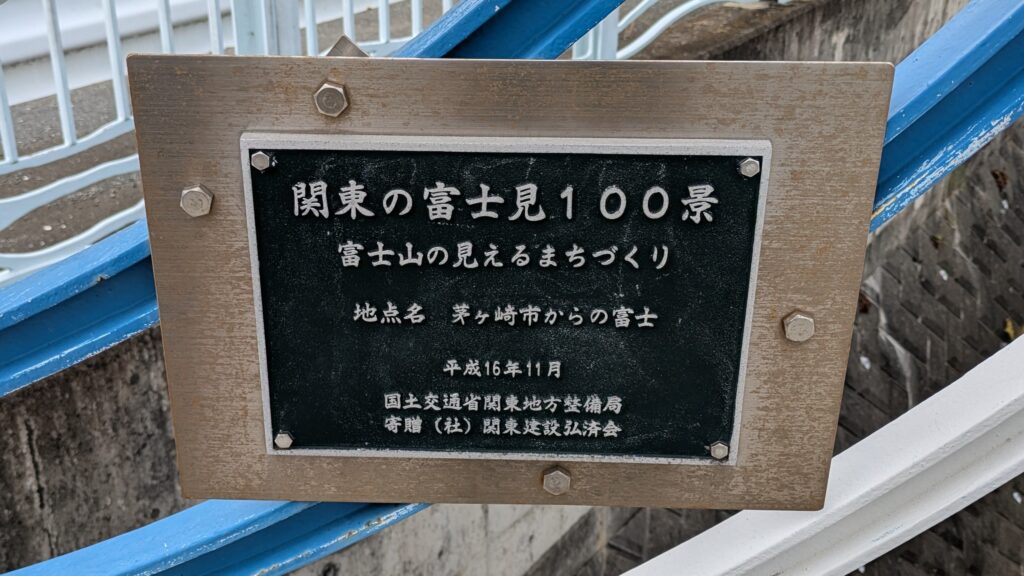

この区間のハイライトの一つ「南湖の左富士」に到着です!

京に向かう街道中で、左手(進行方向の左側)に富士山が見えるのは、ここ南湖(茅ヶ崎)と吉原宿(静岡県富士市)の二か所だけという絶景スポット。

ここ南湖はね、藤沢宿と平塚宿のあいだにあった「間の宿(あいのしゅく)」として、旅人たちがひと休みする場所だったブ! 歌川広重の『東海道五十三次名所図会』にも「南湖の左富士」が描かれていて、昔から富士山がきれいに見える名所だったんだブ~。江戸のころと同じ景色が、今も残ってるなんてロマンだブ!

鶴嶺八幡宮 一之鳥居

先ほどから視界に入っていた右手にある朱塗りの鳥居が気になります。

これは「鶴嶺八幡宮」の一之鳥居!ここから800mほど進んだところに社殿があるというので…迷いましたが、旅が始まったばかりで体力もたっぷり!思い切って寄り道決定です。

弁慶塚

鳥居の右手には、少し不気味な伝説を秘めた弁慶塚があります。

これは源頼朝がこの地で落馬した際、「義経の祟りだ」としてその霊を慰めるために築かれたという塚だそうです。歴史の勝者である頼朝にも、このような恐れや悲哀があったのかと、静かに手を合わせました。

鶴嶺八幡宮参道

松並木

鳥居から社殿まで約760mも続く参道の松並木は、市の史跡・天然記念物!江戸時代初期に植えられた松なのだそう。空に向かってまっすぐ伸びる松の木々を見上げながら、その歴史の深さに思わず背筋が伸びます。

二の鳥居 太鼓橋

松並木を抜けると、石造りの太鼓橋と二の鳥居がお出迎え。旅の安全をお願いし、いよいよ境内へ。

鶴嶺八幡宮

茅ヶ崎の総社とされるこの「鶴嶺八幡宮」。創建は1030年、源氏が関東進出の際に創建した最初の氏社の一つと伝えられ、源氏の崇敬を受けてきた格式高い古社です。三代将軍家光公からも朱印を拝領したという、歴史の重みが感じられます。

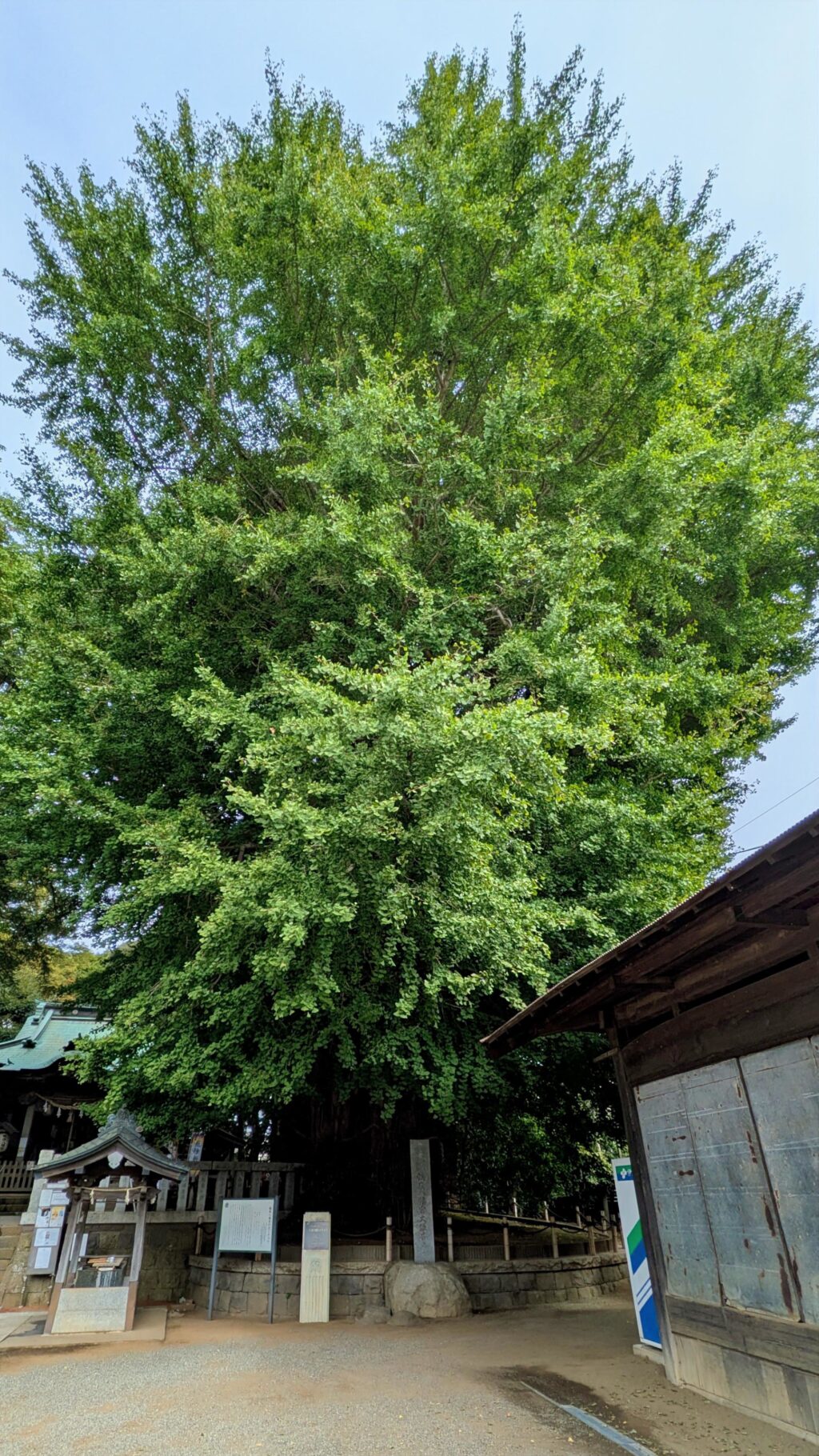

大イチョウ

境内でまず目を奪われるのが、大イチョウ。根回り8.5メートル、高さ29メートルの巨木は「かながわの名木100選」「県の天然記念物」にも選ばれています。樹齢は1000年以上ともいわれ、なんと源頼家が自ら植えたものだという伝説もあるんですよ!

これまでにも大イチョウがありました。イチョウは大きくなりますね。

本殿

御祭神は、応神天皇・仁徳天皇・佐塚大神・菅原道真公。相模国茅ヶ崎の総鎮守として、家庭円満や開運厄除、子孫繁栄等のご利益があるとして古くから信仰されています。

淡嶋神社

鶴嶺八幡宮の境内に末社として鎮座しています。医薬の神ともいわれているそうで、がんに対してご利益があるといわれています。

がん封じ石は社殿の向かって右側に。「祓いたまえ、清めたまえ」と体の悪いところと石を交互に3回さするとよいそうです。

かわらけ投げ

本殿の前には、厄落としの「かわらけ」が箱に収められています。

神聖な空気の中、案内書きを読んでみると、その儀式はとてもシンプルで、ユニークなもの。

まず、かわらけに「ふーっ」と大きく息を吹きかけます。この時、日頃の悩みや、知らず知らずのうちに溜め込んでしまった「穢れ(けがれ)」を、このかわらけに全部移すイメージです。なんだか、それだけでもう少し心が軽くなった気がしますよね。

かわらけには、「福」「祈」「叶」といった文字が書かれているものもあり、願いを込めて一枚を選びます。初穂料は、横に設置されたお賽銭箱へ納めるスタイル。旅の安全と、これからの良き出会いを願って、妻が「幸」と書かれたかわらけを一つ手に取りました。

そのかわらけを持って狙うは、大銀杏の根元にある、儀式用の「厄割石」。

願いを込めて投げてみると、乾いた音が境内に響き渡りました!見事石に命中!

見ているこちらも体の中からスーッと、何かが抜けていくような爽快感!旅の途中でこんなに気分がリフレッシュできるなんて、最高に気持ちいいですね。これで、これからの旅もきっと順風満帆になること間違いなし!

座敷童

座敷童のいる神社としても知られる神社で、本殿左脇には「座敷わらしの遊ぶ場所」があります。

一角には風車とお菓子をお供えできる容器がありました。

雑念ばかりの我々の前には姿を現してもらえませんでした。

ご神木

本殿右手には御神木の「槙(まき)」が。龍が頭をもたげたようにも見えることから「昇龍」としても親しまれています。鶴嶺八幡宮創建時に植えられたと伝わり、力強い生命力に満ちていました。

鉾宮神社、鶴嶺稲荷神社

本殿の左後ろには鉾宮神社、右後ろには鶴嶺稲荷神社の境内社があります。

2社の間にそびえ立つのは「みちびきの木」です。

不安や悩みを囁くとその木が癒し、良い方向へ導いてくれるという言い伝えがあります。

見どころが多く、自然豊かな境内が心を癒してくれる鶴嶺八幡宮。思いがけず立ち寄った神社がこんなにも格式高く、パワーに満ちた場所だったことに驚きました。親しみやすさを大切にした案内書きも素敵で、不思議と体が軽く、胸の中にエネルギーが満ちていく感覚に。

ぜひ鶴嶺八幡宮を訪れて、不思議なパワーに満ちた空気を感じてみてくださいね。

神明神社 清明井戸跡

鶴嶺八幡宮から旧街道に戻り、下町屋の辺りにあるのが神明神社。

こちらの境内には、なんと平安時代の陰陽師、安倍晴明が東国へ下る途中に喉の渇きを癒したという「清明井戸」の跡を示す石碑があるんです!残念ながら井戸自体は現存していませんが、「あの安倍晴明がここに立っていたかもしれない」と思うと、一気に神秘的なロマンが広がります。

旅の途中で、まさかこんな超有名人にゆかりの地に出会えるとは!街道歩きは本当に驚きと発見の連続でやめられません!

史跡・天然記念物「旧相模川橋脚」

小出川に差し掛かると「国指定史跡 旧相模川橋脚」の案内があり、川沿いを少し南へ進むとモニュメントが現れます。

池の中に突き刺さる無数の巨木(のレプリカ)は一見異様ですが、その背景を知ると感動モノ!

この橋脚は、1923年(大正12年)の関東大震災による液状化現象で、地中に埋もれていた七本の橋脚が一気に地表に出現したという、極めて珍しい史跡なのです。

鎌倉時代の土木技術の高さと、自然の力のすさまじさを同時に感じられる、感動的なスポットでした。

源頼朝の家臣・稲毛三郎重成(いなげさぶろうしげなり)が、亡くなった妻の供養のために相模川にかけた橋の跡なんだブ。けれど、この橋にはちょっと切ない伝説があるブよ。渡り初めをした帰り道、頼朝公が落馬してしまって、そのけががもとで翌年亡くなったと伝わっているブ。まさに、歴史の流れを変えた“運命の橋”といえる場所なんだブ~。

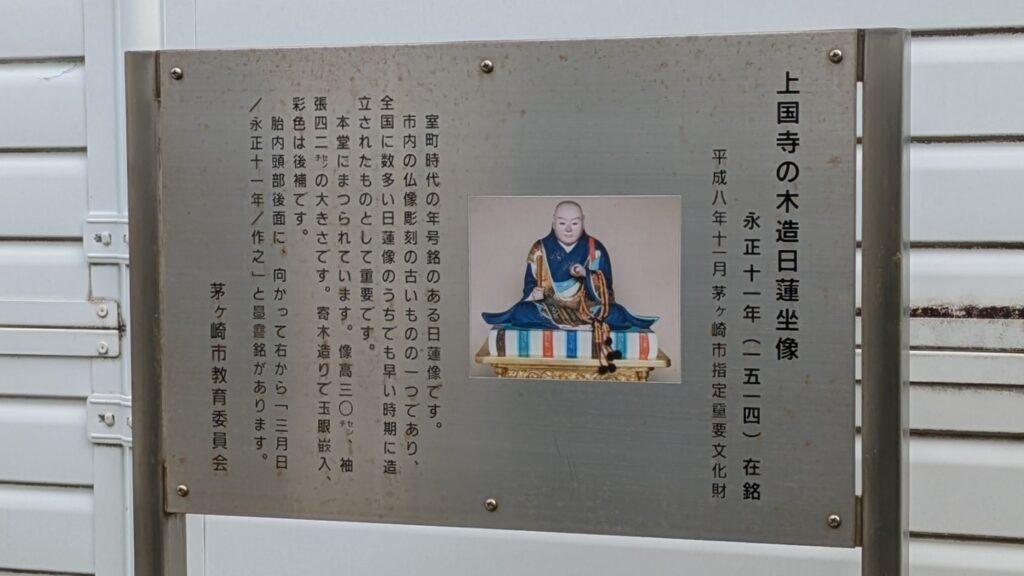

上国寺

茅ヶ崎市今宿にある日蓮宗の寺院で、室町時代初期(応安年間頃)に創建された古刹です。特に、茅ヶ崎市指定重要文化財の「木造日蓮坐像」(永正11年/1514年作の銘あり)を所蔵している点が歴史的な特徴です。

馬入橋

「上国寺」を過ぎ、ついに馬入橋に差し掛かりました!この橋を渡れば、いよいよ平塚宿は目の前!

ちょうど雲の合間から、富士山の雄大な姿が!

雲が多く曇りがちだったこの日、一瞬の出来事でしたが、奇跡的な光景に思わず「おぉ…!」と声が漏れてしまいました。東海道歩き旅が始まって、初めての富士山です。

ウォータースポーツを楽しむ人々の歓声と、富士の雄大な姿を眺めながら、感動とともに橋を渡ります。

さあ、平塚宿はもうすぐ!今日の旅路の続きは、また次回の記事でお届けしますね!

コメント