こんにちは。ぶ~ちゃんです。

第1日目の第6回目では、品川宿から六郷神社までの道のりを紹介します。

鮫洲八幡神社や浜川砲台、坂本龍馬ゆかりの地、鈴ヶ森刑場跡、聖蹟蒲田梅屋敷公園など、歴史的な名所を巡りながら、江戸時代の面影を感じる街道を歩き歴史的な名所を訪れます。また、磐井神社や六郷神社といった由緒ある神社も登場し、江戸時代の面影を感じる街道を歩きます。

東海道の旅 1日目-6

「川崎宿」への道中

14:45

活気あふれる品川宿(青物横丁商店街)を抜けると、道はそのまま「鮫洲商店街」へと繋がっています。 ふと見上げた商店街の入り口の支柱に、「龍馬がゆく」という文字を発見。

このエリアは坂本龍馬ゆかりの地でもあるようです。

品川宿を過ぎましたが、同じような商店街はまだ続いています。

鮫洲八幡神社

商店街を300メートルほど進むと、右手に「鮫洲八幡神社」が見えてきました。 ここは古くから漁師さんたちが大漁と安全を祈願してきた、海の守り神。京急鮫洲駅のすぐそばですが、境内に入るとどこか凛とした静けさが漂っています。

神社を過ぎると、賑やかだった商店街は徐々に落ち着き、穏やかな住宅街へと表情を変えていきます。

そば会席 立会川 吉田家

静かな住宅街を500メートルほど歩くと、歴史を感じる店構えの「吉田家」さんが現れます。なんと創業は安政3年(1856年)。160年以上もの間、この場所で旅人のお腹を満たしてきた老舗です。趣のある店構えも印象的。

坂本龍馬や山岡鉄舟もここのお蕎麦を啜ったかもしれない……そう思うと、出汁の香りがより一層深く感じられる気がしますね。

浜川砲台

東の運河沿いを歩くと冠木門のある公園が現れます。ここが「浜川砲台」跡です。

住宅地の中にある公園ですが、この公園には砲台があるんです。

かつて、ペリー再来航後、この地域に屋敷のあった土佐藩が砲台を造ることを、幕府に願い出て造ったのが浜川砲台です。それをこの公園に再現しているようです。

20歳前後だった坂本龍馬もここにいたようです。感慨深いですね。

立会川商店街を抜け、駅の方へ向かうと、凛々しい「坂本龍馬像」が迎えてくれます。

その先またしばらく住宅街が続きます。

鈴ヶ森刑場遺跡

第一京浜道路と合流する少し手前、鈴ヶ森交差点のそばに「鈴ヶ森刑場跡」があります。

歴史の影を感じる、静かでどこかもの悲しい場所です。

先ほど通った「立会川」という地名、一説によると、鈴ヶ森刑場へ送られる罪人が、家族や親しい人と最後に会う場所だったことから「立会川」と呼ばれるようになったのだとか。

ここは江戸時代に作られた処刑場で、220年の間に10万〜20万人も処刑されたって言われてるブ。丸橋忠弥、天一坊、八百屋お七、白木屋お駒なんかも、ここで最期を迎えたそうブ。

15:45

鈴ヶ森交差点に着く頃には、少しずつ陽が傾き始めてきました。

磐井神社 磐井の井戸

鈴ヶ森交差点から1kmほど歩いたところに「磐井神社」と「磐井の井戸」があります。

「磐井神社」は、敏達天皇の時代に建てられた、由緒ある神社です。

9世紀ごろには武蔵国の八幡宮の総社になり、「延喜式」にも名前が載っている格式高い神社なんです。

五代将軍綱吉や八代将軍吉宗など、歴代の将軍たちから崇敬されていました。

神社の前にある「磐井の井戸」は、磐井神社の社名の由来となった井戸です。

もともとは磐井神社の境内にあったようです。

東海道を行く旅人たちに利用された井戸で、霊水とか薬水って呼ばれてた有名な井戸ブ!正しい心で飲めば清水、でも邪心があると塩水になるって伝えがあるんだブ!試すのはちょっとドキドキするブね!

美原通り(旧東海道の面影)

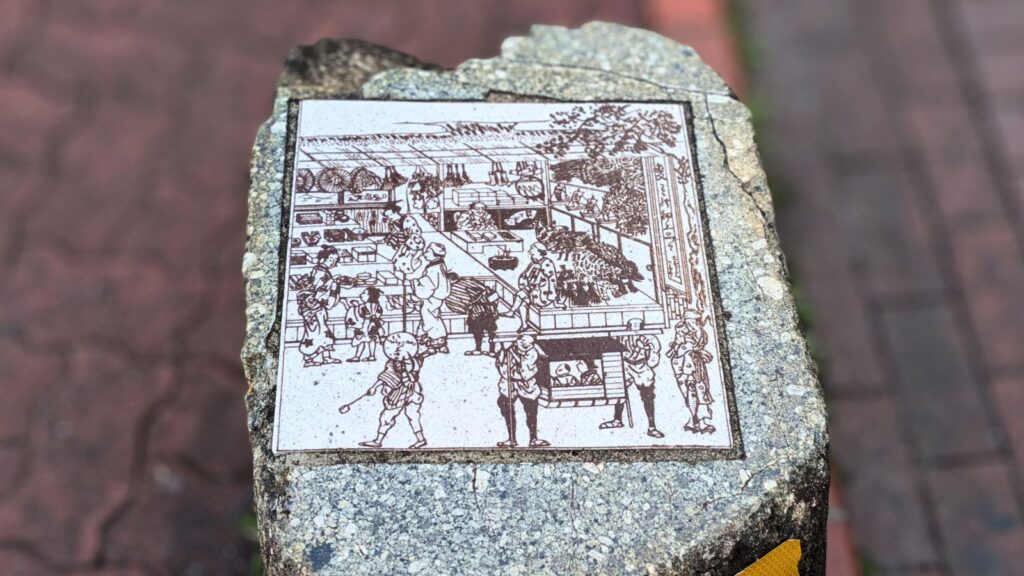

平和島口交差点を過ぎ、分かれ道を左へ。「美原通り」に入ります。 ここは品川宿と川崎宿の間に位置する「間の宿(あいのしゅく)」として栄えた場所。今も旧街道の面影が色濃く残っています。

入り口には「旧東海道」の碑。台座には、変わりゆく街の景色を惜しむ言葉が刻まれていました。人通りが多く、今も地域の人に愛されているこの通りには、江戸時代の活気がまだ息づいているようです。

通りを歩いていると、ところどころに当時の面影を感じることができます。

人通りが多くにぎわっているようでした。

以前は、第一京浜との合流手前(写真のあたり)に「大森一里塚」の案内板があったようなんですが、今回歩いたときには見当たりませんでした。いったいどこに行ってしまったんでしょう…。

とりあえず、この辺りが江戸日本橋から三里目にあたる一里塚の場所だったようです。

美原通りを抜けると、再び第一京浜と合流します。

しばらくの間歩道の右側にちょっとした空きスペースがありました。これから道路の拡幅工事が始まるのかもしれませんね。できれば、昔の街道らしさも感じられるような整備になると嬉しいんですけどね。

右手に「貴菅神社」が現れます。

大森村本宿の鎮守です。江戸時代には「貴舩神社」と呼ばれ、守り神として大切にされていたそうです。実は今でも正式名称は「貴舩神社」で「貴菅神社」というのは通称なんですね。

玉垣の新しさを見ると、こちらも拡幅工事に伴って移動されたのでしょうかね。

聖蹟蒲田梅屋敷公園

17:00

梅屋敷駅を通り過ぎると、広々とした「聖蹟蒲田梅屋敷公園」に到着です。 かつてここには、旅人の常備薬「和中散(わちゅうさん)」を売るお店があり、広大な敷地に咲く梅の名所として賑わっていました。 明治天皇も大変気に入られ、5回も訪れたことから「聖蹟」の名がついたそうです。江戸から明治へ、時代の移り変わりを感じさせる憩いの場です。

その先に「京急蒲田駅」が見えてきます。初めて訪れますが、大きくて物々しい外観です。

京急空港線の乗り換え駅となっていて、2層構造で広々としたホームを持っているんですね。

2階建てのまま第一京浜を越えるという大がかりな構造です。

六郷神社

17:45

京急蒲田駅から2kmほど進んだところに「六郷神社」があります。

江戸日本橋から4番目の一里塚「六郷一里塚」があったとされる場所でもあります。

東海道に面している参道は脇参道で、社殿・表参道は南向きになっています。

六郷一帯の総鎮で、源義家が石清水八幡宮から勧請して八幡神を祀ったのが始まりといわれています。

本殿と表参道の鳥居(神門・新橋)です。

新橋は梶原景時が寄進したと伝えられています。

境内には源頼朝が奉納したと伝わる手水舎や、とてもユニークな表情をした狛犬があったりました。こんな立派で由緒のある神社が、ここにあったとは知りませんでした。

夕闇が迫ってきたので、今日の旅はここまで。 川崎宿まではあと一歩でしたが、多摩川の手前、京急六郷土手駅で一日目を締めくくります。最寄り駅は「京急六郷土手駅」です。

見どころ満載の東海道歩き旅1日目、無事に終了です! 現代の景色の中に、ふと現れる江戸の断片。それをパズルのように見つけながら歩く旅は、想像以上に楽しく、あっという間の時間でした。

今回の東海道歩き旅では、品川宿から六郷神社までの歴史スポットを巡り、江戸時代の街道文化や神社仏閣の魅力を再発見しました。坂本龍馬ゆかりの地や浜川砲台、鈴ヶ森刑場跡など、現代でも訪れる価値のある名所が点在しており、街道歩きの楽しさを存分に味わえます。

次回はいよいよ多摩川を渡り、神奈川県へ。川崎宿へ向かい、さらに東海道の歴史や文化を体感する旅が続きます。ぜひお楽しみに!

コメント