こんにちは。ぶ~ちゃんです。

東海道歩き旅3日目の2回目は戸塚宿から藤沢宿への道のりをご紹介します。

歴史情緒あふれる街道沿いには、海藏院や冨塚八幡宮、原宿一里塚、浅間神社など、見逃せない史跡や伝説の残るスポットが点在。かつての旅人も苦しんだ「大坂」の上り坂では、庚申塚や富士山の絶景に思いを馳せ、昭和レトロな「和定食まるぶん」で心もお腹も満たされる時間を過ごしました。

それでは今回も楽しんでみてくださいね。

東海道の旅 3日目-2

「戸塚宿」散策

海藏院(かいぞういん)

11:00

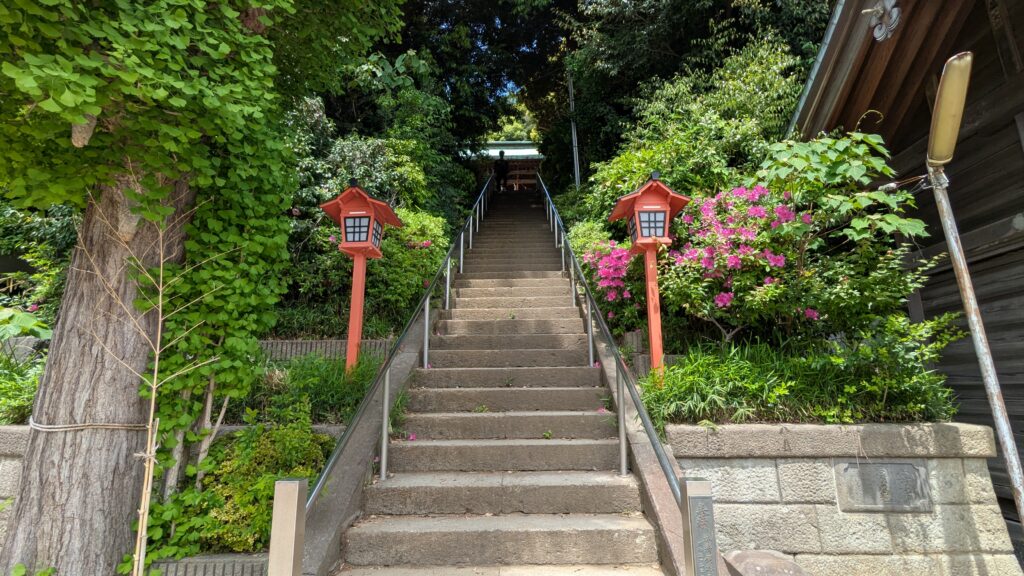

本陣から少し歩いた右手に、石段が現れます。ここは「海藏院」です。歴史は古く、創建は1363年、南北朝時代にまで遡ります。

石段を登った先にある山門です。龍の彫刻は左甚五郎の作と伝えられています。

日光東照宮の「眠り猫」を彫ったともいわれる彫刻師です。

本堂です。雨水鉢に刻まれているのは北条家の「三鱗紋」ですね。

その先にある交差点の一角にあるのは「八坂神社」です。

鳥居をくぐった正面に配電があります。

鳥居を抜けた右手には「明治天皇東幸史跡」が立っています。天皇巡幸の際、境内に内侍所が奉安されたということです。さらに右奥に開けていて、集会所があります。

左手には「お札まき」という行事の案内板がありました。300年以上続く伝統的な祭りで、男性が女装して札をまきながら練り歩き、疫病除けや子どもの健康を願う行事。横浜市指定無形民俗文化財となっています。

交差点の右手に「かまくら道」と刻まれた道標があります。

冨塚八幡宮(とみづかはちまんぐう)

平安期に創建された古社です。山頂の古墳は”冨塚(とみづか)”と呼ばれ、これが”戸塚(とつか)”の地名の由来になったと伝えられている。急な石段を上った先に本殿があり、木立に囲まれとても静かで落ち着いた雰囲気がありました。

ここの拝殿の狛犬も「飯嶋吉六」作のようです。

冨塚八幡宮を過ぎて、ほどなくするコンビニの敷地内に「上方見附跡」が現れます。戸塚宿の京都側出入口です。

道の向かい側にも見附跡がありました。

「戸塚宿」をあとにして、ここから箱根に並ぶ難所といわれた大坂がいよいよ始まります。

次の交差点の一角に鎮座するのが「第六天神社」。全体的に新しい感じがしますね。

いよいよ上り坂になってきます。大坂を登り始めると、石仏群に出会います。ずらりと並んだ庚申塚です。

大坂は今はなだらかに整備されていますが、当時は旅人にとってかなりの難所だったと言われています。

この坂には松並木が植えられており、特に天気の良い日には松並木の間から美しい富士山を眺めることができたため、浮世絵の画題にもなりました。

残念ながら松並木は一切残っていません。

見晴らしの良い場所がありました。三浦半島方面を望む景色です。

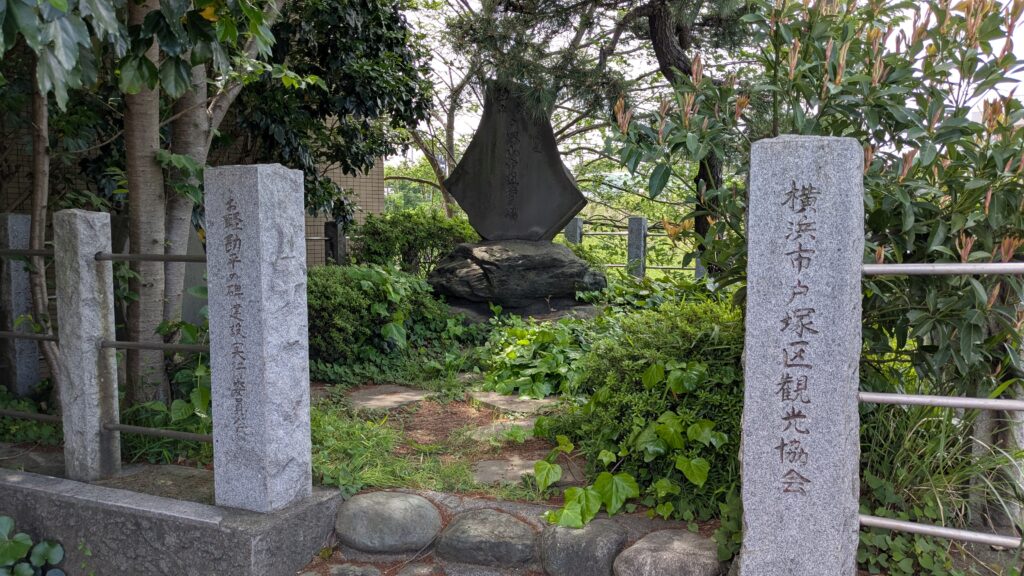

お軽勘平戸塚山中道行の場の碑

歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」の登場人物・お軽と勘平の「戸塚道行の場」にちなんで建てられた碑で、赤穂浪士に関わる人気演目として江戸時代の人々にも親しまれていました。

「お軽勘平」は、歌舞伎や浄瑠璃の名作『仮名手本忠臣蔵』に登場する、早野勘平とお軽の悲恋の物語なんだブ。勘平は、主君の刃傷事件のときにお軽との逢引に夢中になっていて、事件に立ち会えなかったことから浪人になってしまうんだブ。その後、お軽と一緒に山崎で暮らし始めるんだけど、勘平は誤って人を殺してしまい、心を痛めて切腹を選ぶんだブ。お軽も、勘平を支えようと自ら遊郭に身を売るけなげさを見せるけど、その想いは勘平に届かず、すれ違いのまま悲劇に終わってしまうんだブ……。

忠義と恋、誤解と悲劇が交錯する、涙なしには語れない名場面なんだブね。

江戸日本橋より十一里目「原宿一里塚」

しばらく続く工事現場に突然現れた原宿一里塚の案内板です。

塚は残っていませんが、何もないよりは良いですね。

その先、浅間神社前交差点に浅間神社の鳥居があります。

創建はなんと永禄年間(1558年〜1570年)ともいわれ、実に450年以上の歴史を持つ古社です。

この神社は、かつて盛んだった富士信仰に基づいて、村の安全と人々の平穏を願って勧請されたと伝えられています。

浅間神社から少し進んだ、歩道橋のたもとに石仏石塔が集められていました。

大きなものは出羽三山供養塔のようです。

浅間神社の前を後にして、ふと道の向かい側を見ると、立派なお堂が目に入りました。大蓮寺です。

創建は1596年とされ、歴史あるお寺です。。境内にあった池の中には、かつて弘法大師(空海)の作と伝わる石地蔵があったそうで、現在はその地蔵が本堂に安置されています。

このあたりでちょうど12時となりました。

そろそろお腹も減ってくる時間です。

このあたりにはチェーン店なども立ち並んでおり、食事に困ることはありませんが、逆に何を食べるかこまりますね。

と、「崎陽軒」の看板を見つけたので近寄ってみました。黄色い外観で目に留まります。

昼時でもお客さんがいる様子もなかったので、ドアまで行ってみると「閉店」との貼り紙。

残念でした。駐車場の一角で崎陽軒ショップは営業していたので、お弁当などテイクアウトで利用される方は購入可能です。

また食事処を探して進んでいると、右手に溶岩の塊のような荒々しいオブジェが現れました。天王山不動尊です。龍長院の入り口を示しているようですね。

「大磯宿まで五里」の看板です。かまぼこ屋さんの広告のようですが、あと20kmということですね。ちょっと広告が前すぎではないですか。

影取立場跡

ここは戸塚宿と藤沢宿の間にあった立場だ。今では、標柱の後ろにすでに閉店した釣具店があるのみだが、昔はこの界隈にも茶屋が並び、一息つく旅人たちでにぎわったのだろう。

「立場」は、宿場と宿場のあいだにあった休けいスポットなんだブ!旅人や人足さん、駕籠かきさんたちが一息つける場所で、「立場茶屋」っていうお茶屋さんなんかがあってにぎわってたんだブ〜。宿場ほど大きくはないけど、景色のいい場所にあったりして、ちょっとした旅のオアシスだったんだブ!

昼食 「和定食 まるぶん」

ついつい「もう少し歩けばもっと良いお店が…」なんて選り好みしていたら、予想通り、だんだんと食事処の数が減ってきました。こういうときに限って、ちょうどいいお店が見つからないんですよね。

そんな時、ふと目の前に現れたのが「和定食まるぶん」。どこか懐かしい、昭和の香り漂う外観に惹かれて、迷わず暖簾をくぐることにしました。

メニューはとにかく豊富で、どれもボリューム満点。それでいてお財布にも優しい価格設定。人気メニューは生姜焼きや竜田揚げです。

夫さんは「豚肉と紅生姜の竜田揚げ定食」をチョイス。衣はカリッと揚がっていて、中からはジューシーなお肉と紅生姜の香りが広がり、大満足の一皿だったんだブ。私は「から揚げとまぐろの味噌漬け定食」を注文。どちらも丁寧に仕込まれていて、特にまぐろの味噌漬けはご飯がどんどん進む味わいだったんだブ。さらに、地元の常連さんで賑わう店内はアットホームな雰囲気で、初めてでも昔から通っていたような心地よさを感じられたんだブ。まさに旅先で偶然見つけた「当たり」の一食ってやつだブ!

諏訪神社

13:15

お腹を満たして、午後の旅に再出発です。

お店を出て歩き出すとすぐ左手に「諏訪神社」が現れます。

「影取町」の由来となった影取池は、この神社の奥にあったそうです。

むかしむかし、長者に飼われていた大蛇「おはん」がいたんだブ。でも長者が没落して、「おはん」は影取池に住むようになったんだブ。ところが、食べ物がなくなって、人の影を食べて生きのびていたから、池はとても恐れられていたんだブ。村人たちは困って、鉄砲の名人に助けを求めたんだブ。名人は元の飼い主のふりをして「おはん」と呼びかけ、大蛇が姿を現したところをズドンと撃ったんだブ!池はその後埋め立てられて、大蛇を退治した名人が住みついた場所は「鉄砲宿」と呼ばれるようになったんだブ~。

戸塚宿から藤沢宿への東海道歩き旅は、古社や一里塚、語り継がれる伝説の地などをめぐりながら歩くことで、ただの移動では味わえない旅の豊かさに気づかされます。影取町の大蛇伝説など、思わぬ発見も旅の楽しさのひとつ。次なる藤沢宿への道のりも、また新たな出会いが待っています。東海道の魅力を、歩いて体感してみませんか。

コメント