こんにちは、ぶ~ちゃんです。

前回、平塚宿の京方見附跡まで歩き終えました。今回は、いよいよ神奈川県中心に位置する大磯宿を目指します。

平塚宿の賑わいを後にして、松並木や歴史の香りを感じながら歩く道のりは、まさに旅の醍醐味。古から旅人が踏みしめてきたであろうこの道で、どんな発見や出会いが待っているのでしょうか。

東海道の旅 4日目-3

大磯宿への道中

平塚宿を後にして、次の宿場大磯宿へと続く旧東海道を進みます。かつての街道の雰囲気を色濃く残す道は、歩くほどに旅情が高まっていきます。

平成の一里塚

花水川の手前、住宅街の中に突如現れるのが「平成の一里塚」です。これは東海道の宿場町であった大磯の歴史を後世に伝えるため、平成の時代に整備されたもの。かつての旅人が距離の目安にした一里塚を現代に再現しており、街道歩きのモチベーションを高めてくれる素敵なランドマークになっています。

大磯宿に向かう途中の風景とし広重の絵にも描かれた高麗山と花水川です。

一里塚を過ぎると視界が開け、歌川広重の浮世絵にも描かれた「高麗山(こまやま)」と「花水川(はなみずがわ)」が姿を現します。こんもりとした美しい緑のフォルムを保つ高麗山は、まさに大磯の象徴。橋の上から眺めるその姿は、江戸時代の旅人が見た景色と重なります。

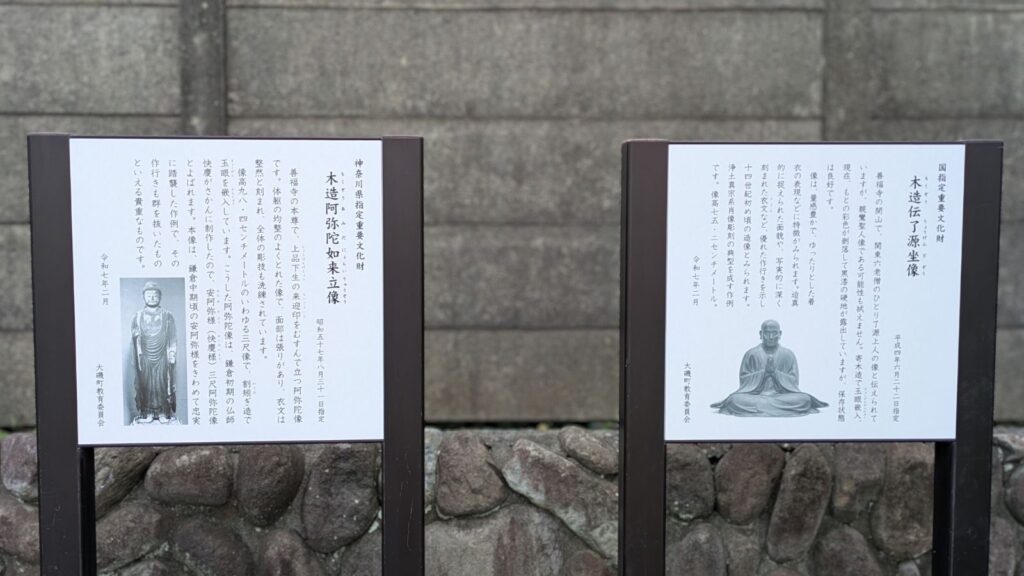

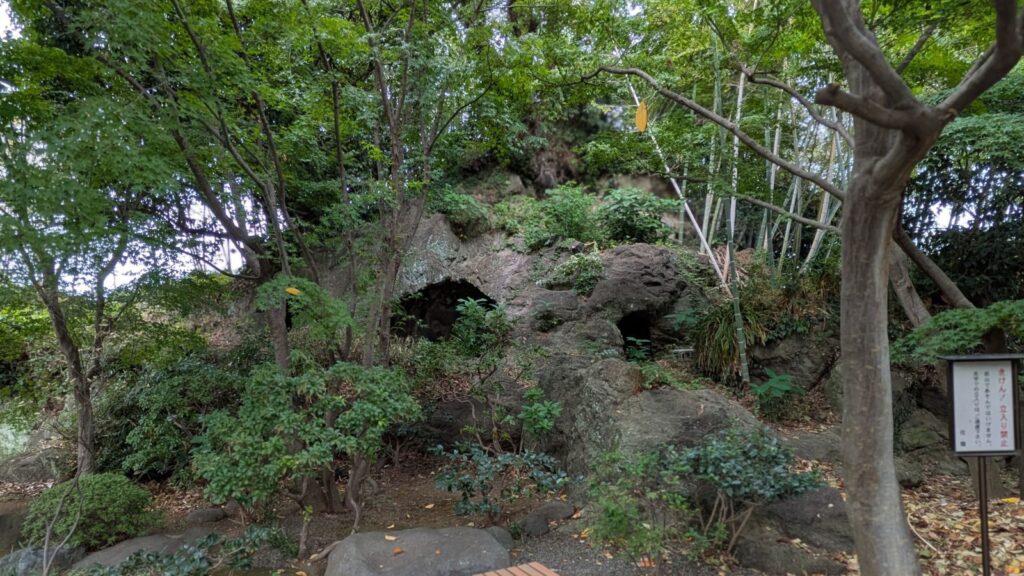

善福寺

街道沿いにひっそりと佇む善福寺は、浄土真宗本願寺派の古刹です。ここには鎌倉時代の名仏師・快慶の作風を色濃く残す「木造阿弥陀如来立像」が安置されています。さらに興味深いのは、境内左手の岩山にある「横穴式古墳群」。古代からこの地が聖なる場所であったことを物語る、圧倒的な歴史の重みを感じます。

高来神社

旧東海道から少し外れた山裾に鎮座する高来神社は、ここは大磯の総鎮守として、古くからこの地の人々の信仰を集めてきた風格が漂っています。

拝殿へと続く階段を一歩一歩上ると、スーッと清々しい空気が流れ込んできます。旅の安全を祈願して、深呼吸。心も体もリフレッシュできました。

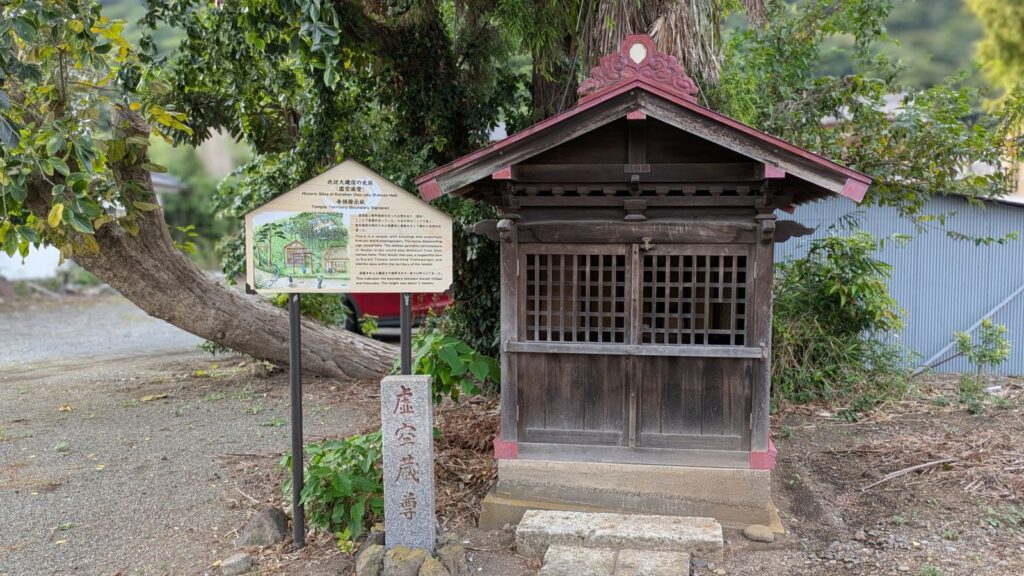

虚空蔵尊

再び街道に戻り、虚空蔵尊へ。ここは虚空蔵菩薩を祀るお堂です。虚空蔵菩薩は、「宇宙のように無限の智慧と福徳を蔵する」とされ、知恵や記憶力、開運厄除のご利益があると信仰されてきました。当時の旅人も、道中の安全と旅の成功を願って、ここで心を落ち着かせたのでしょうかね。

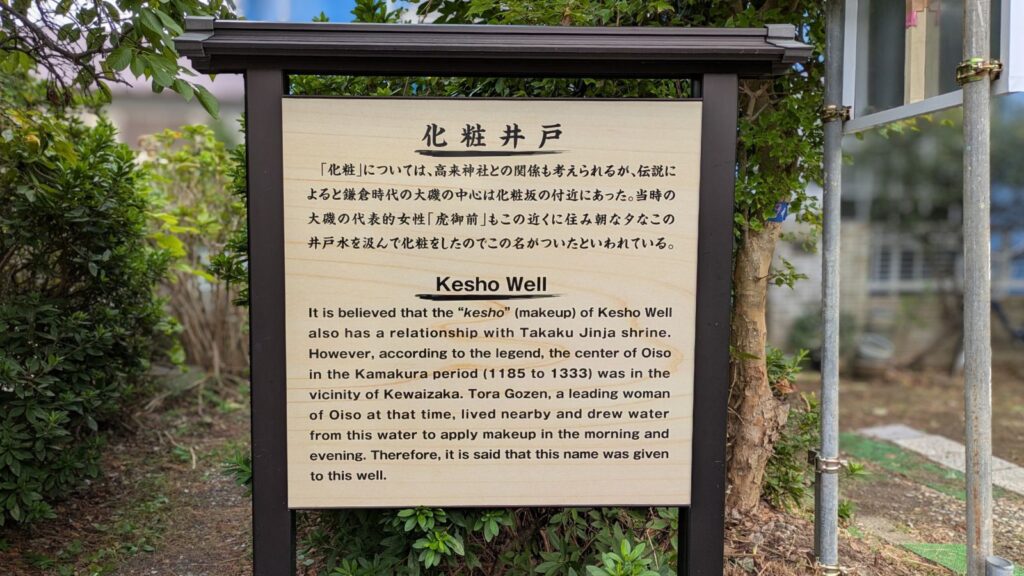

化粧井戸(けわい井戸)

この化粧井戸は、曽我兄弟 兄・十郎祐成との悲哀物語で知られる虎御前もこの近くに住み、朝夕この井戸の水を汲んで、化粧をしていたことからこの名が付いたといわれています。

江戸日本橋より十六里目「化粧坂(けわいざか)の一里塚」

化粧坂の一里塚です。日本橋から16番目の一里塚です。伝説の「化粧井戸」が化粧坂の名の由来とされています。ここを越えれば、いよいよ今回の目的地、大磯宿はもうすぐそこです!

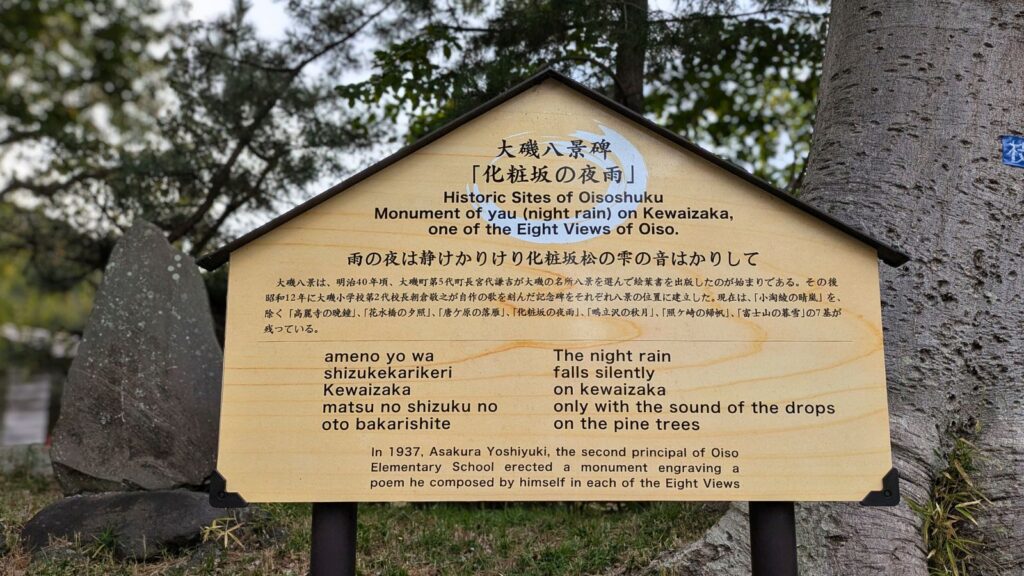

大磯八景碑 化粧坂の夜雨

一里塚のそばには「大磯八景碑 化粧坂の夜雨」の碑があります。朝倉敬之自らが詠んだ句を刻んで自費で建立した「大磯八景碑」の一つです。

「雨の夜は 静けかりけり 化粧坂 松乃雫の音ばかりして」

夜に静かに降る雨が、化粧坂一帯に深い情感を与えていたことがうかがえます。

大磯宿

その先、JR線をくぐって、南側に出ます。ついに今回の旅の目的地「大磯宿」に入ります!相模湾に面した大磯は、明治以降は別荘地としても栄え、東海道の宿場町としての歴史と、近代的な避暑地の風情が混ざり合った、独特の魅力を持つ場所です。

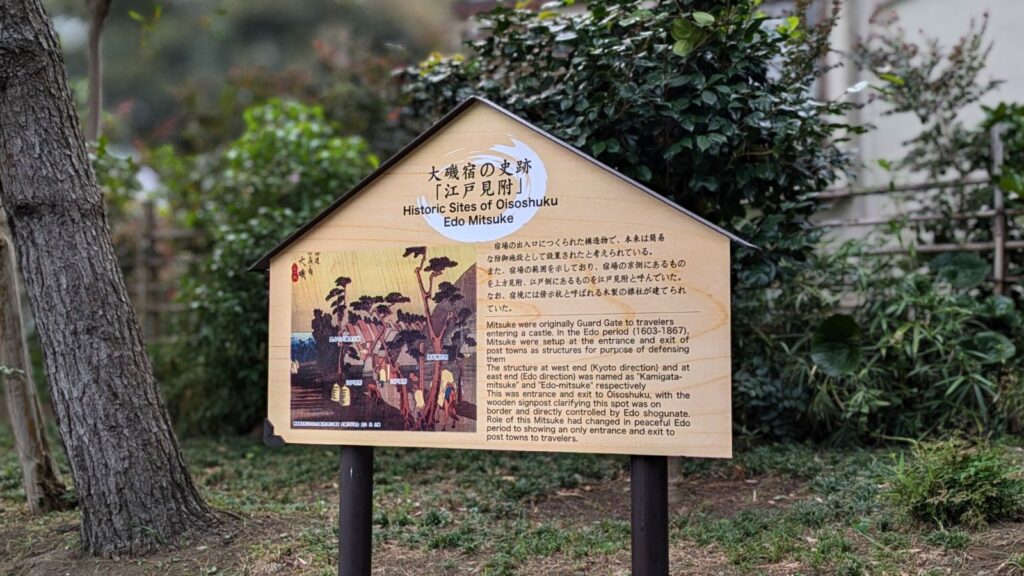

江戸見附

宿場の入口を示す大磯宿江戸見附の跡。ここが大磯宿の東側の境界線です。この見附跡をくぐると、いよいよ宿場町にはいったぞという高揚感がじんわりと湧いてきます!

神明神社

大磯宿の神明町(しんめいちょう)の氏神様として地域住民から信仰を集める神社です。

明治維新の際、明治天皇が東幸された際に乗られていた輿が、一時この神社に安置されていたという歴史的な記録が残っています。

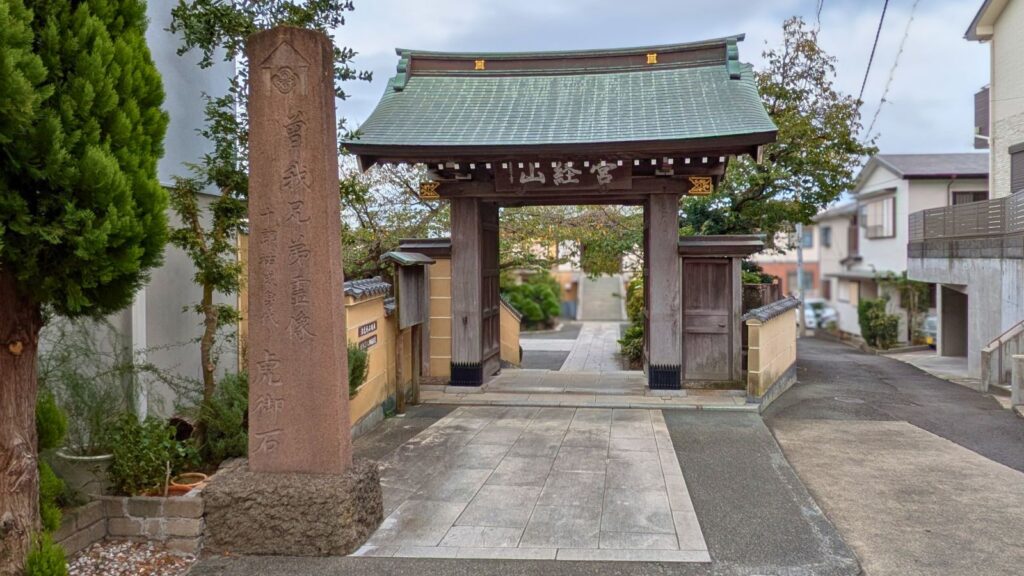

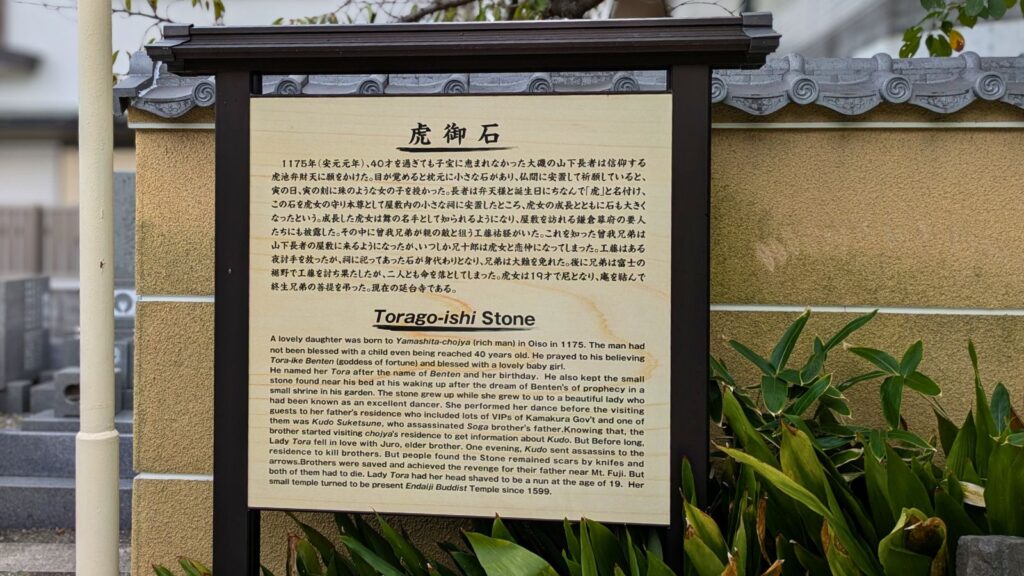

延台寺

宿場内でも特に由緒ある寺院の一つ、延台寺。日本三大仇討ち物語の一つ『曽我物語』のヒーロー、曽我兄弟の兄・十郎祐成と結ばれた、一代の舞の名手、虎女(虎御前)が開いたとされるお寺なんです。

境内には、虎女供養塔や虎池弁財天の碑、子授け祈願の石仏など、虎御前にまつわる史跡がたくさん。特に虎御石は5月末に行われる「虎御石祭り」で御開帳されます。大願成就・厄除けなどにご利益があると言われていて、直接触れることができるそうです。

普段は法虎庵 曽我堂に祀られています。

北組問屋場跡

大磯宿の問屋場は、宿場の中央付近にある地福寺の門前通りを境に、北組と南組の二箇所に分かれて置かれており、北組は宿内の北本町山側に位置していました。

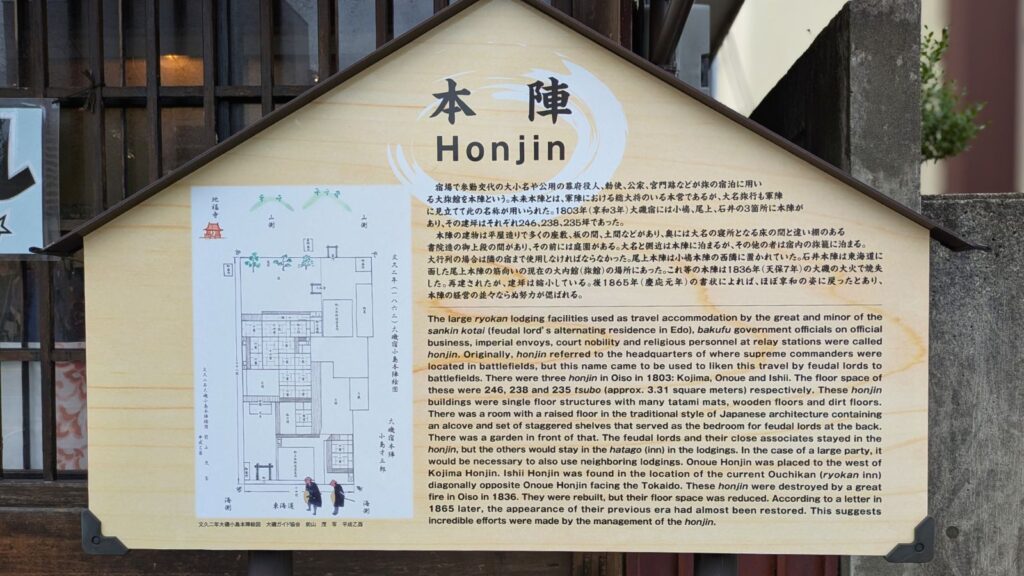

小島本陣跡

大磯宿には、尾上本陣、小島本陣、石井本陣の三つの本陣がありました。複数の本陣があった事実は、大磯宿の規模の大きさと重要性を示しています。

小島本陣は明治元年(1868年)10月9日、明治天皇が東京へ遷都する御東行の際に御宿泊所にもなった場所です。天保7年(1836年)の大磯の大火で焼失しましたが、その後再建され、幕末まで本陣として機能していたそうです。

本陣跡にはレンタル着物が。歴史と現代が交差する面白さがあります。

尾上本陣跡

少し歩くと中南信用金庫の前に大磯宿男神本陣跡の石碑があります。

大磯宿三本陣の中で最も歴史が古いとされる本陣の旧跡です。

信用金庫のシャッターには浮世絵が描かれていました。

石井本陣跡

尾上本陣や小島本陣が幕末まで続いたのに対し、石井本陣は比較的早い時期に廃業したとされています。跡地には「大内館」という老舗旅館がありました…がこちらも営業されている様子はありませんでした。2020年に閉館されたようです。

地福寺

中南信用金庫の脇の路地を入っていったところに地福寺があります。大磯宿の街道中央に位置し、門前が北組問屋場と南組問屋場の境目となっていました。

近代日本文学の巨匠、島崎藤村とその妻・静子の墓所があることです。

境内には、樹齢100年〜200年とされる梅の古木が約20本植えられており、例年2月上旬頃から美しい花を咲かせます。

少し進んだ右手に「新杵菓子舗」があります。

趣のある建物です。明治30年代に創業した、100年以上の歴史を持つ老舗です。

看板商品「虎子饅頭(とらこまんじゅう)」の名前は虎御前にちなんだもの。でしょうね。

お店は16:00まで。タイムオーバーした。残念。

大磯照ヶ崎海水浴場の碑

照ヶ海岸入口交差点に「大磯照ヶ咲崎海水浴場」の碑がありました。潮風に誘われて海岸線へ寄り道です。

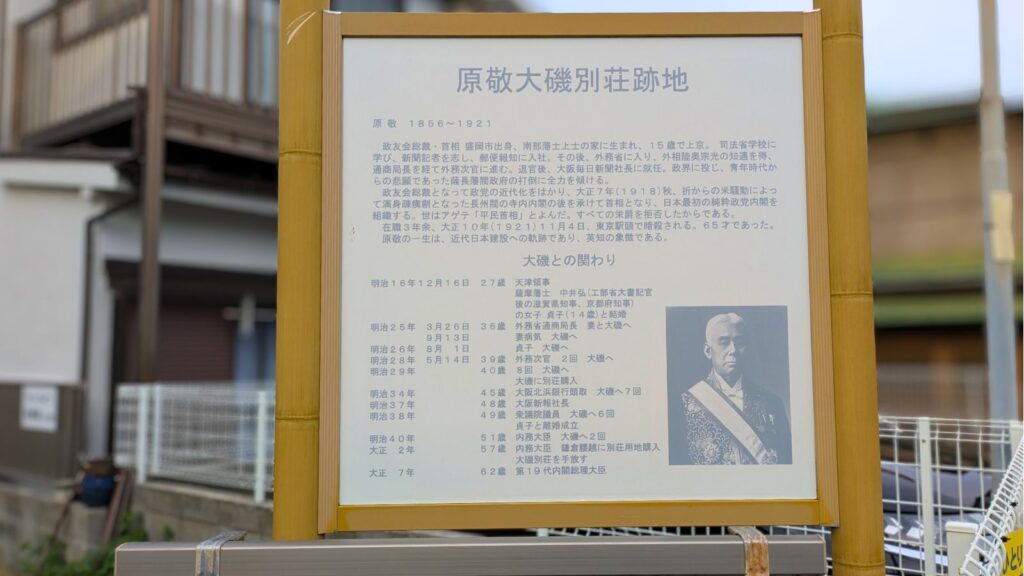

海岸までの道の途中に原敬別荘跡の案内板が突然現れます。

原敬が大磯に別荘を構えた時代は、多くの政治家が静養や社交のために大磯を選んだ時期と重なります。

磯の香りが強くなり、海水の音とともに「松本先生謝恩碑」のモニュメントが見えてきました。ここはなんと、海水浴場発祥の地なんです!

そして、照ヶ崎の海岸沿いは、アオバトの集団飛来地としても有名!陽が傾き始めていましたが、海水を飲むハトに魅せられたバードウォッチャーさんたちがまだ並んでいました。大群ではありませんでしたが、肉眼でアオバトの美しい姿を見ることができましたよ!

大群ではありませんでしたが、肉眼でアオバトの姿が見えていました。

さすがにスマホのカメラではとらえられませんね。

東海道の歩き旅で、まともに海岸線から海を見渡すことがなかったので、地球の果てが見渡せるこの景色に、心から癒されました。西湘バイパスの向こうには雄大な富士山も見えて、今日の旅もあと少し、頑張ろうという気持ちになります!

山っぽい装備の私たちが、海を背景に佇む姿はちょっと異様でしたが(笑)。

大磯宿の史跡 南組問屋場・新島襄終焉の地

照ヶ崎海岸入口の交差点まで戻ります。

南組問屋場跡の案内板があります。北組と並び宿場運営を支えた場所でした。

そして、写真の左側の茂みの中には、教育者として有名な「新島襄終焉の地の碑」があります。同志社大学創立者の新島襄が、療養のために滞在していた百足屋(むかでや)旅館で、46歳の短い生涯を終えた場所です。入口は1号線側からになっていて、旧道側からは見つけられませんでした。

だいぶきれいに整えられた旧道です。

1号との合流地点に「井上蒲鉾店」があります。明治11年(1878年)創業という長い歴史を持つ老舗です。吉田茂元首相が、ここのはんぺんをこよなく愛したエピソードでも知られています。

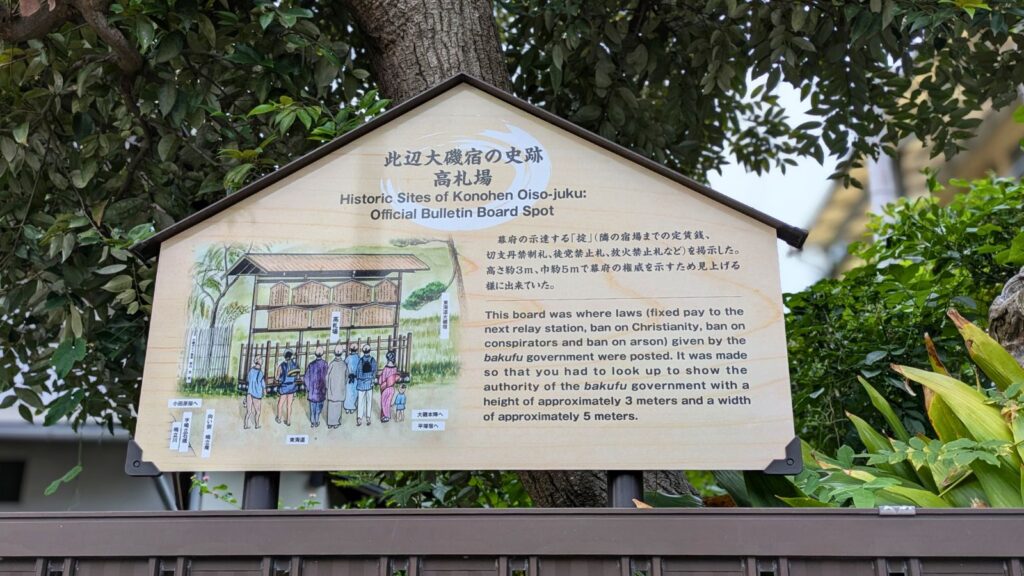

大磯宿高札場跡

右手には宿場の中心に位置していたであろう大磯宿高札場跡があります。

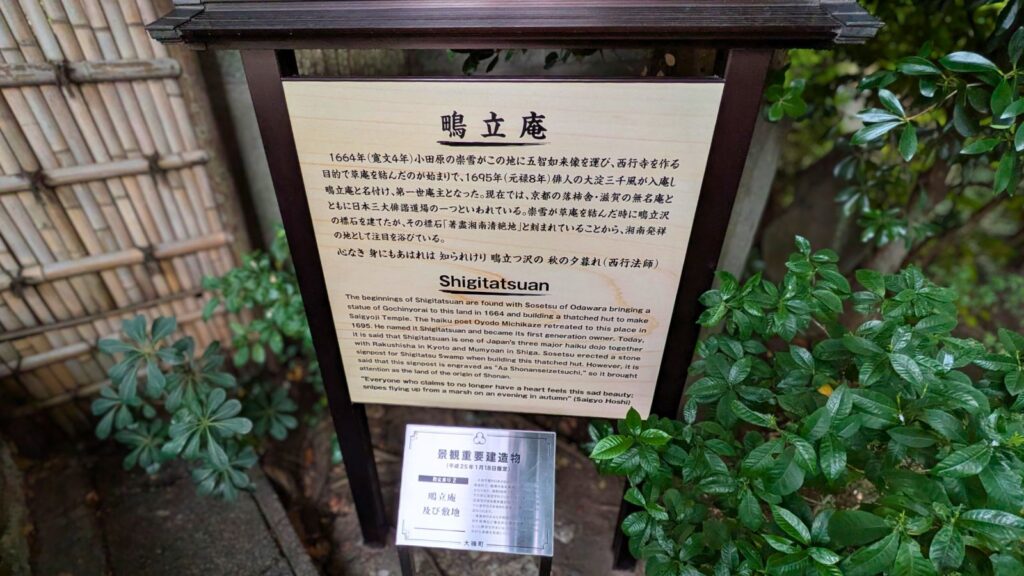

湘南発祥之地大磯

そして、道の左手には「湘南発祥之地大磯」の碑が!湘南発祥にも諸説ありますが、その一説、鴫立庵の標石に刻まれた言葉がルーツとなり、私たちが今「湘南」と呼ぶこの地域が、大磯から始まったことを知ると、感慨深いです。

江戸時代小田原の学者・崇雪が、この鴫立沢に石標を立てて、「著盡湘南清絶地)」と刻んだんだブ。意味は「こここそ湘南の景色の美しさが尽くされた絶景の地」って感じなんだブ。

この言葉が、のちに“湘南”という地名のルーツになったとされてるんだブ。風景の美しさに感動して地名が生まれるなんて、なんだかロマンの香りがする話だブね。

鴫立庵(しぎたつあん)

旅の終わりにふさわしい風雅な場所、鴫立庵(しぎたつあん)へ。京都の落柿舎、滋賀の無名庵と並ぶ日本三大俳諧道場の一つです。

西行法師の歌「心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮れ」にちなんで名付けられました。

国指定史跡に指定されており、現在も茅葺(かやぶき)屋根の趣ある建物や茶室、庭園、歌碑・句碑が残されています。

大磯宿 上方見附跡

そして、今回の街道歩きの終点、大磯宿 上方見附跡に到着!京方面へ向かう旅人が大磯宿を去る、宿場の西側の境界線です。この見附跡を通過し、今日一日の歩き旅の達成感がじんわりと湧き上がってきました。

今回、平塚宿から潮風香る大磯宿までの街道歩きを終え、心も体もリフレッシュできました。大磯宿は、問屋場や三つの本陣跡が残る東海道の重要な歴史観光スポットであると同時に、湘南発祥の地など、近代史と文化が交差する奥深い場所でしたね。

平塚宿から大磯宿まで、歴史の波音と潮風に包まれた素晴らしい一日でした。大磯は宿場町としての古き良き面影と、明治の文化が混ざり合った、実に奥深い場所です。一歩歩くごとに発見がある、そんな街道歩きの魅力を再確認できました。

小田原宿を目指します!歴史観光と旅の臨場感あふれる街道歩きの模様を、どうぞお楽しみに!

コメント