こんにちは、ぶ~ちゃんです。

今回の東海道歩き旅は、3日目④として藤沢宿から茅ヶ崎駅までの区間を歩いてきました。

江戸時代から続く宿場町や街道沿いの歴史スポットを巡る今回のルートは、義経伝説や大山詣でなど、さまざまな物語と出会える散策です。

藤沢宿は江戸時代に江戸と鎌倉・大山を結ぶ重要な宿場町として栄え、多くの旅人が行き交いました。今回の記事では、立ち寄り順に各スポットの歴史的背景や現地での体験、私の感想も交えながら、読者の皆さんが歩いた気分になれるように紹介していきます。東海道や歩き旅に興味がある方に、ぜひ楽しんでいただければ嬉しいです。

藤沢宿つづき

藤沢宿の中心地を抜け、まず向かったのは、この土地に深く根付く源義経の伝説を巡るエリア。

伝義経首洗井戸

街道からすっと細い路地に入ると、空気が少しひんやりと変わるのを感じます。その奥にひっそりと佇むのが「伝義経首洗井戸」。名前の通り、源義経の首が洗われたと伝わる井戸です。石碑と小さな井戸があるだけの静かな場所ですが、ここでかつて起こった出来事を想像すると、思わず背筋が伸びるような、不思議な気持ちになります。ちょっと怖い、でも歴史のリアルさを肌で感じる瞬間です。

義経は兄・頼朝に追われ奥州平泉へ逃げたんだブ。文治5年(1189)、藤原泰衡が攻め、衣川で自刃したんだブ。その首は鎌倉へ送られ、片瀬の浜に捨てられたんだけど、潮に乗って境川をさかのぼり、白旗神社付近に漂着したんだブ。里人がこの井戸で首を清めたとも伝わってるブよ。

そんな悲しい物語に思いを馳せながら、少し北へ寄り道。白旗交差点を渡ると、目指す神社が見えてきます。

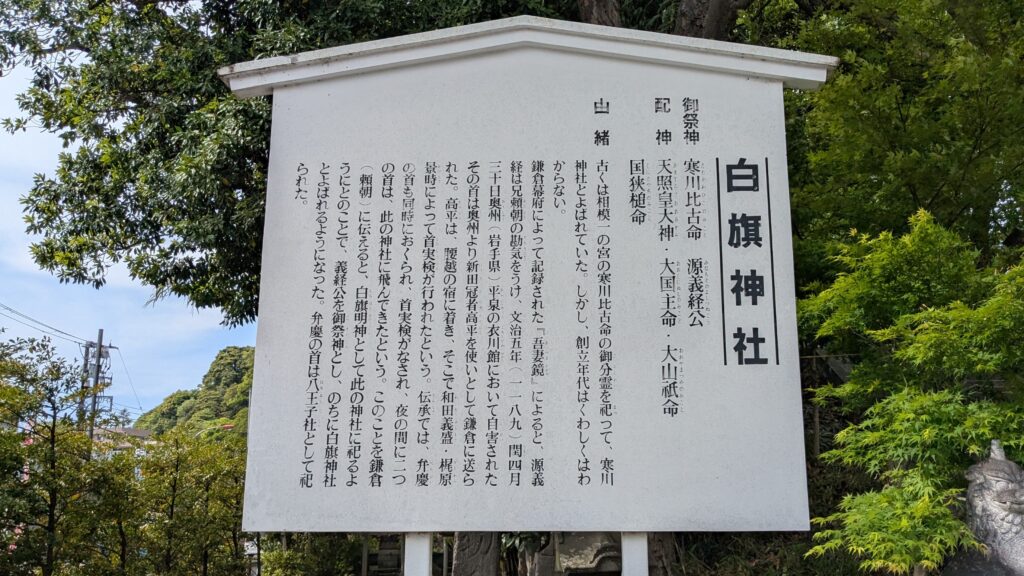

白旗神社

たどり着いたのは、源義経公を御祭神として祀る「白旗神社」。訪れたのは5月初旬、境内ではたくさんの鯉のぼりが風に揺られていました。

この神社は、藤の花の名所としても知られています。境内東側の藤棚には「弁慶藤」と呼ばれる、力強い薄紫色の藤が。そして社務所の前には、まるで義経の気高さを表すかのような真っ白な「義経藤」が咲き誇っていました。

義経と弁慶、二人の物語にちなんだ美しい藤の花。こんな素敵な季節に出会えたなんて、最高の寄り道になりました。

白旗神社を後にして、再び東海道へ。ここからは、江戸時代の旅人気分で、宿場の西の入り口を目指します。

藤沢宿京見附跡

しばらく歩くと、道の脇に「藤沢宿京見附跡」の案内板と標柱が現れます。江戸時代の藤沢宿の京都方面の出入口です。

養命寺

養命寺は、江戸時代から続く古刹で、地域の人々に長く親しまれてきました。「薬師如来坐像」は境内には運慶派の仏師による作と推定されており、国の重要文化財にも指定されている貴重なもの。

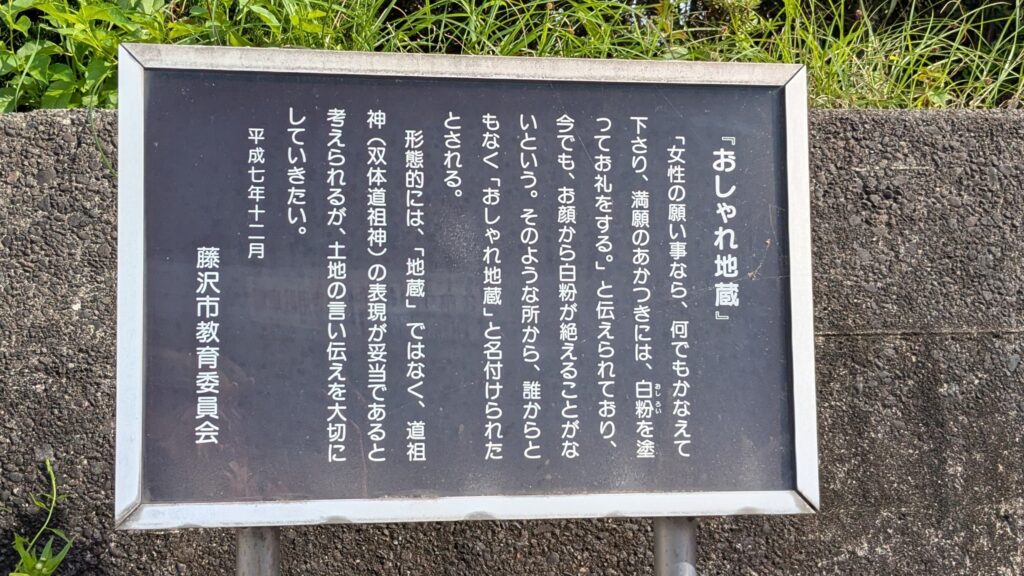

羽鳥の道祖神(通称:おしゃれ地蔵)

羽鳥の道祖神は、通称「おしゃれ地蔵」と呼ばれ、この場所で旅人と村人を見守り続けている、藤沢市の重要有形民俗文化財にも指定されている貴重な存在です。きれいな布や花が供えられていて、地元の人々が今も大切に手を合わせている様子が伝わってきます。二体の道祖神はお化粧をしているんです!

この二体は仲良く寄り添う「双体道祖神」なんだブ。夫婦円満や子孫繁栄のシンボルで、昔から白粉を塗ると子どもの肌がきれいになったり、病気が治ったり、良縁に恵まれるって信じられてたんだブ。その習わしから「おしゃれ地蔵」って呼ばれるようになったんだブよ。

メルシャン藤沢工場脇のお地蔵様

街道をさらに進むと、大きなメルシャン藤沢工場の敷地が見えてきます。その正門脇に、ひっそりと佇む七面地蔵尊を見つけました。実はただのお地蔵様じゃないんです。かつてこの場所に、悪霊が宿ると言い伝えられていた大きな榎の木があったそうです。道路拡張のためこの榎を伐採する際、その身代わりとして「七面地蔵尊」がここに安置されたとのこと。

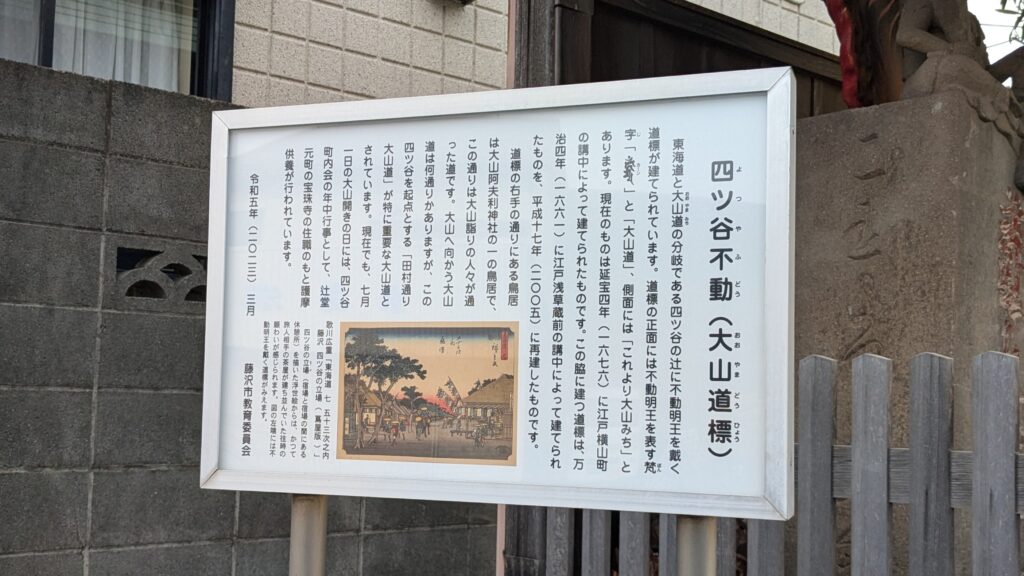

四ツ谷不動(大山道標)

国道一号合流したところにあるのが、大山へ向かう道との分岐点、通称「大山道追分(おいわけ)」です。その一角に、どっしりと鎮座しているのが四ツ谷不動。

江戸時代には、大山詣でに向かう人々でごった返し、街道沿いには茶屋がずらりと並んで、旅人たちの憩いの場になっていたそうです。右奥に遠く見えるのは、大山阿夫利神社一の鳥居!遠く離れたこの場所から、もうすでに大山の神聖な空気が感じられるようでした。

江戸日本橋より十三里目「四ツ谷一里塚」

羽鳥交番前交差点を渡ってすぐ、江戸日本橋から十三里目にあたる四ツ谷一里塚跡です。現在は標柱が残るのみで、残念ながら痕跡はありません。

一里塚を過ぎたあたりから松並木が始まります。

松が並ぶと雰囲気が出ますよね。

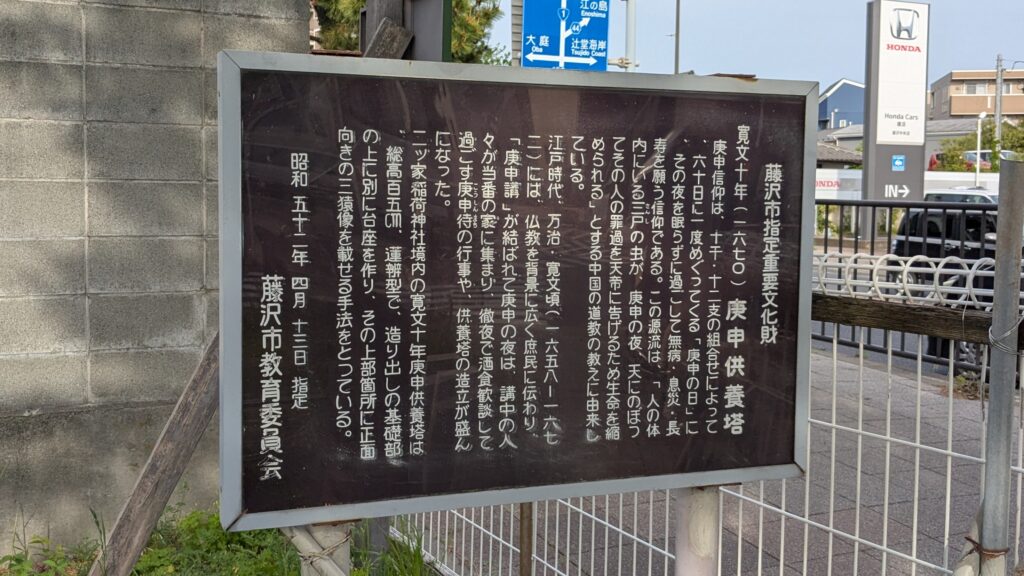

二ッ家稲荷神社 庚申供養塔

100mほど歩いたところに二ッ家稲荷神社が現れます。境内には、庚申供養塔のほかにも、石碑や鳥居などが点在しています。

「二ッ家」という地名は、かつてこの場所に二軒の茶屋があったことに由来するそうです。

境内にある庚申供養塔は、寛文10年(1670年)に建立されたもので、藤沢市指定の重要文化財に指定されています。

霊地巡礼供養塔

茂みに倒れていました。「奉巡禮西國坂東秩父供養塔」と刻まれているようです。ここも大山道の入り口の一つで、北に進むとすぐに大山道と合流します。

ここを過ぎてすぐ、茅ヶ崎市に入ります。

松並木が続きます。

駐車場の一角に突然石柱が現れます。

「明治天皇御小休所址」です。特に周囲に説明板は見つかりませんでしたが、何かあった場所なのでしょうかね。

ここで日本橋から55kmのキロポストが目に留まりました。

本日3日目で、1日約20kmのペースです。甲州街道、日光街道を経験して、今の私たちにとって一番心地いいスピードになりました。速く歩くことよりも、道の途中で見つけた小さな歴史や、景色を楽しむこと。歩き旅の本当の楽しさに、改めて気づかせてもらったような気がします。

上正寺

しばらく歩くと、静かに佇む上正寺に到着しました。

上正寺には聖徳太子自刻と伝わる太子像が安置されているとのことです。そしてもう一つ、歴史を感じさせる立派な石灯籠。これは、江戸幕府四代将軍・徳川家綱に献上されたものですが、関東大震災や戦災で大きな被害を受けた上野の寛永寺への再建のための寄付をした際に、そのお礼として寄贈されたものだそうです。

廣徳寺

上正寺からさらに400mほど歩くと、ちょっと変わったお寺廣徳寺に到着!なんと、四国霊場88ヶ所の砂が分納されていて、たったの4歩で四国を一周できるという「お砂踏み体験」ができるそうです。時間がある方は、立ち寄ってみるのも面白いかもしれませんね。

牡丹餅立場

「牡丹餅立場跡」の案内板を見つけました。

ここには「牡丹餅」を売る茶屋があったことからその名がつきました。

当時は小高い丘になっていて見通しが良かったそうです。

また、この立場には紀州徳川家の「七里役所」も設置されていたそうです。

ただの茶屋じゃなかったんだブ! なんとここには、紀州徳川家専用の飛脚問屋「七里役所(しちりやくしょ)」も置かれていたんだって。景色が良くて、甘いものも食べられて、おまけに重要な施設でもあったなんて、すごい場所だブ~!

藤沢宿から茅ヶ崎駅までの東海道歩き旅では、歴史的な神社や寺院、松並木、一里塚、供養塔など、江戸時代から現代まで続く街道文化を体感できました。義経や大山詣での歴史、庶民の信仰、産業遺産など、歩くことでしか味わえない街道の魅力を再認識。歩き旅を通して、過去の人々の生活や信仰、街道の役割を肌で感じることができ、歴史散策の楽しさを改めて実感しました。

次はどんな物語が待っているのでしょうか?私たちの旅の足跡は続きます。次の記事もお楽しみに!

コメント