こんにちは。ぶ~ちゃんです。

東海道歩き旅も、いよいよ2日目。今日は、東海道五十三次の中でも庶民文化が色濃く残る「川崎宿」を皮切りに、神奈川宿、保土ヶ谷宿と歩みを進めます。

1回目は六郷土手から川崎宿までの道のりを紹介。六郷の渡し跡や北野神社、旧六郷橋の橋門と親柱など、歴史的な名所を巡りながら、江戸時代の面影を感じる街道を歩きます。川崎宿では、川崎稲荷社や田中本陣跡、宗三寺、佐藤本陣跡・佐合惣之助碑などを訪れ、街道歩きの楽しみをご紹介していきたいと思います。

東海道の旅 2日目-1

「川崎宿」への道中

7:30

前回ゴールした最寄り駅「六郷土手駅」から、今日も元気にスタートです!

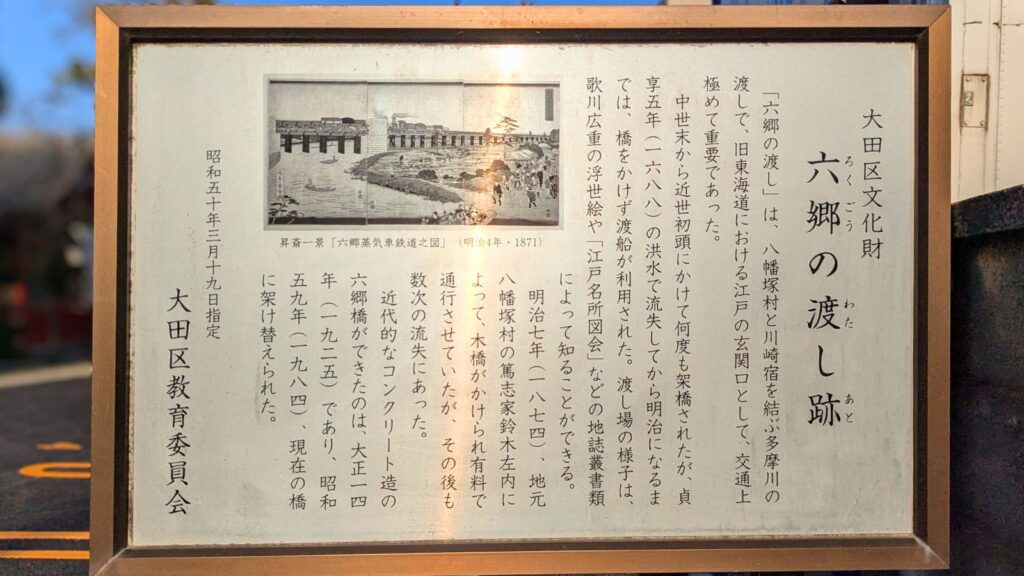

六郷の渡し跡

早速、六郷土手駅からすぐ、多摩川に向かった路地に入っていくと「六郷の渡し跡」案内板があります。多摩川を渡るための重要な拠点。1600年に徳川家康によって橋が架けられましたが、度重なる洪水により流失。その後約190年間は橋を持たず、渡船によって往来が行われていました。

江戸時代、多摩川の六郷は東海道の重要な渡船場だったんだブ。1600年に六郷大橋が架けられたけど、1688年の洪水で流されてしまって、なんと約190年もの間は渡船が使われていたんだブよ。明治元年には明治天皇が京都から東京へ行幸する時、舟橋が設けられたんだブ。そして明治7年に六郷橋が再建され、1925年には近代的なコンクリート橋が完成したんだブ!

北野神社(止め天神)

六郷の渡しの案内板の隣にあるのが「北野神社」です。

創建年代は不明ながら江戸時代中期には既に存在していました。八代将軍徳川吉宗が付近で落馬を免れた際、この神社の加護とされ、「止め天神」と呼ばれるようになりました。以来、災難除けの神として信仰を集め、特に「落ちない」ご利益から学業成就を願う人々が多く訪れているそうです。

塚には絵馬がたくさん掛けられていますね。

旧六郷橋 ・ 橋門と親柱

その先北野神社の隣、六郷橋のたもとにある公園に「旧六郷橋の橋門」があります。

この公園には六郷橋の歴史や、下流域に生息する魚などの案内がありました。

そして旧六郷橋の橋門と親柱があります。堂々として存在感がありますね。

いよいよ1日目の終着点だった「六郷土手交差点」に到着!土手に出る階段を上り、橋側歩道を進んでいきます。

開けた景色は気持ち良いですね。今日も一日頑張ろう!という気持ちにさせてくれます。

この景色の先は羽田空港です。江戸時代とは全く違う景色になってしまっているんでしょうね。

橋を渡りきれば、いよいよ「神奈川県」へ上陸です!

川崎側の欄干には、昔の「渡し舟」をモチーフにしたモニュメントがありました。

橋詰には「明治天皇六郷渡御碑」と、ハトまみれの「川崎大師灯篭」が建っていました。

ハトたちはここからの景色がお気に入りなんでしょうかね。

案内板の通り、橋の下をくぐって進んでいきます。

東海道と逆側(東側)は大師道となっていて、進んでいくと厄除で有名な「川崎大師」にたどり着きます。

日本橋から二番目の宿場町「川崎宿」

8:00

何度か訪れたことのある川崎駅界隈ですが、歩き旅として訪れると全く別の町に来たような感覚になります。早朝ということもあって、いつも賑わいを見せている街も静かです。

川崎宿は1623年に、品川と神奈川の負担を減らすためにできた宿場ブ!最初は新宿と砂子の2町から始まって、あとから久根崎と小土呂町も加わって4つの村でできてたブ。全長は約1.5kmで、最盛期には旅籠が72軒もあったんだブ!

川崎稲荷社

「川崎稲荷社」はビルやマンションに囲まれた場所にこじんまりと佇んでいます。

川崎新宿の稲荷として、昔から地元の人々に親しまれてきましたが、残念ながら戦争による火災で社殿などが焼けてしまい、創建当時の詳しい記録は残っていません。

徳川吉宗が八代将軍として江戸に向かう途中、この神社のある地で休んだといわれており、その由緒の深さがうかがえます。

田中本陣跡

新しいマンションの玄関口に「田中本陣」があったことを示す案内板があります。

田中本陣は、川崎宿ができた初期から幕末までの長いあいだ、重要な役割を果たしてきました。本陣当主・田中休愚の尽力で宿場の財政は立て直され、川崎宿はその後ますます発展していくことになったそうです。

「東海道川崎宿」交差点を過ぎてすぐ左側に、「東海道かわさき宿交流館」が見えてきます。

ここは、かつて東海道の宿場町としてにぎわった川崎宿の歴史や文化を知ることができる施設で、雰囲気もありますね。展示もあって、旅の休憩もできます。東海道のことをもっと深く知りたい方は、ぜひ立ち寄ってみてください。

宗三寺

京急川崎駅前通りと交わる交差点の一角に「宗三寺」があります。

宗三寺は、川崎宿にあるお寺の中でも最も古いといわれている由緒あるお寺です。

かつてこの宿場町で働き、旅人をもてなしていた飯盛女たちの供養塔があります。当時の町の賑わいを今に伝える貴重な存在です。

川崎宿を歩いてみると、品川宿同様に宿場町の歴史を示してくれる案内板や標識がたくさんあることがわかります。

JR川崎駅から伸びる駅前通りを歩いていくと、砂子交差点に「東海道川崎宿」の碑が建っています。

碑のそばには松の木も植えられていて、ちょっとした風情を感じられるスポットになっています。街中にありながらも、東海道の歴史をしっかり残していて、存在感がありますね。

交差点を渡った後にも、宿場町をアピールする案内が多数ありました。

2023年、宿場町誕生400年のプロジェクトがあったようです。

川崎宿起立400年プロジェクトは、2023年に川崎宿の誕生から400年を記念して行われた地域主導のイベントだったブ!川崎宿の歴史や文化に触れる絶好の機会だったブね〜!

佐藤本陣跡・佐合惣之助碑

「佐藤本陣跡」の案内板は、ビルのガラス越しという少し見つけにくい場所に設置されていました。道沿いばかりに目を向けていたため、なかなか見つけられずウロウロしてしまいました。

佐藤惣之助生誕の地

佐藤本陣跡の向かい側、川崎信用金庫の敷地内に「佐藤惣之助生誕の地」碑がありました。

佐藤惣之助は川崎宿の本陣の家に生まれた詩人・作詞家ブ!モダンで自由な詩を書き、川崎への愛から『川崎小唄』や『川崎音頭』も作ったブ!『赤城の子守歌』『青い背広で』『人生劇場』などヒット曲も多くて、情感あふれる歌詞で人気を集めたんだブ!51歳で亡くなるまでに660曲以上も手がけたってすごいブ!

飲食店が立ち並ぶ通りを抜けると、南側の駅前通りに出ます。

小土呂橋(こどろばし)の親柱

この交差点の一角に静かに佇んでいるのが「小土呂橋の親柱」です。

この新川通りには、海へと続く「新川堀」と呼ばれる幅5メートルほどの用水が流れていて、東海道をつなぐために架けられたのが「小土呂橋」です。小土呂橋以外にも、新川橋、さつき橋などの橋が架かっていて交差点やバス停に名前を残しているようです。

交差点を過ぎた後は少し落ち着いた街並みに変わっていきます。

そろそろ川崎宿の出口も近いようです。

そしてついに、電柱に貼られた「川崎宿京入口」の文字を発見! これ、実は「史跡センサー」全開の妻が見つけてくれたんです。私一人だったら、絶対に見落としてスルーしていた自信があります。

川崎宿のラストを飾るにはちょっと控えめすぎる案内でしたが、それもまた発見した時の喜びになりますね。

2日目のスタートは、六郷の渡しから川崎宿の出口まで。たった数キロの道のりですが、そこには400年分の物語が詰まっていました。現代の景色の中に溶け込んだ歴史のカケラを拾い集める旅はやっぱり面白いですね。

さて、川崎宿を後にした私たちは、次なる宿場「神奈川宿」を目指します。次回もまた、素敵な発見がたくさん待っていますよ。どうぞお楽しみに!

コメント