こんにちは。ぶ~ちゃんです。

東海道歩き旅3日目の3回目は戸塚宿から藤沢宿への道のりをご紹介します。

今回の歩き旅では、鉄砲宿跡や松並木跡を経て、江戸見附跡から藤沢宿へ。遊行寺では樹齢700年の大イチョウや本堂、中雀門、小栗判官照手姫の墓などを巡り、往時の面影を感じました。さらに広小路跡やふじさわ宿交流館、宿場町通りを散策し、東海道の歴史と文化をたっぷりと味わう散策となりました。

それでは今回も楽しんでみてくださいね。

東海道の旅 3日目-3

「藤沢宿」への道中

藤沢バイパス出口交差点に差しかかると、道が入り組んでいて一瞬どちらへ進めばいいのか迷いそうになります。ですが、そこにはしっかりと旧東海道の案内板が立っていて、次の行き先をやさしく教えてくれます。

案内板に従って交差点を斜め左へと進むと、住宅街へと入っていきます。

鉄砲宿

静かな住宅街の中に「鉄砲宿」と書かれた小さな看板を見つけました。

影取町の伝説に登場する大蛇「おはん」が住んでいたとされる影取池のそばにあったのが「鉄砲宿」。なんとも勇ましい名前の由来は、大蛇を退治した鉄砲の名人が住み着いたことからだとか。江戸の昔から語り継がれる話に耳を傾けながら、静かな住宅街を歩きます。

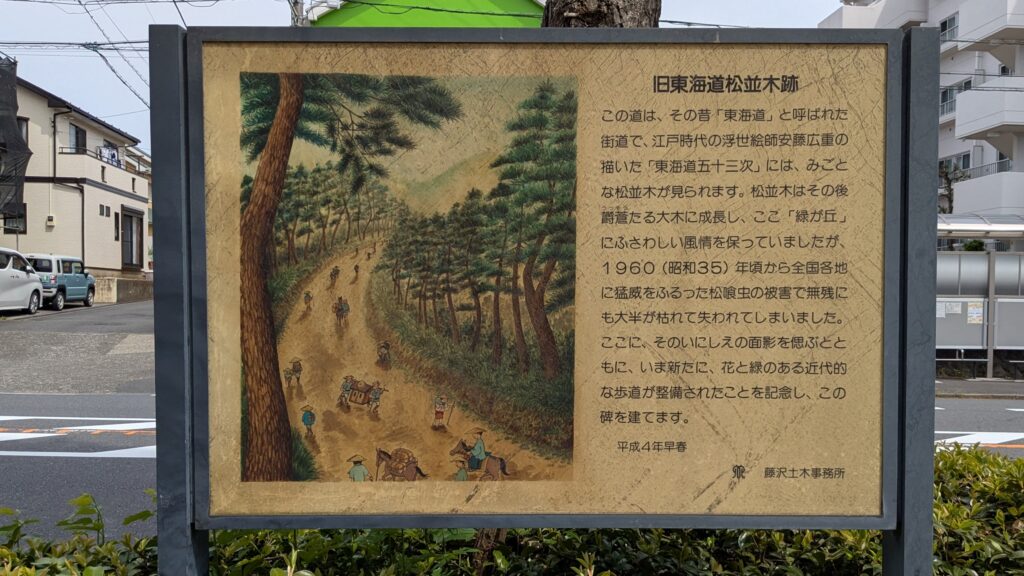

旧東海道 松並木跡

さらに歩を進めると、「旧東海道 松並木跡」の案内板が。かつてこのあたりには、旅人に木陰を与えた松並木が続いていたそうです。

残念ながら今はその姿を見ることはできませんが、当時の旅人たちは、この松の間から美しい富士山の姿を眺めていたそうです。旅人たちの目に映った風景を想像しながら、歩みを進めました。

藤沢宿にむけて、少し下り坂が続きます。

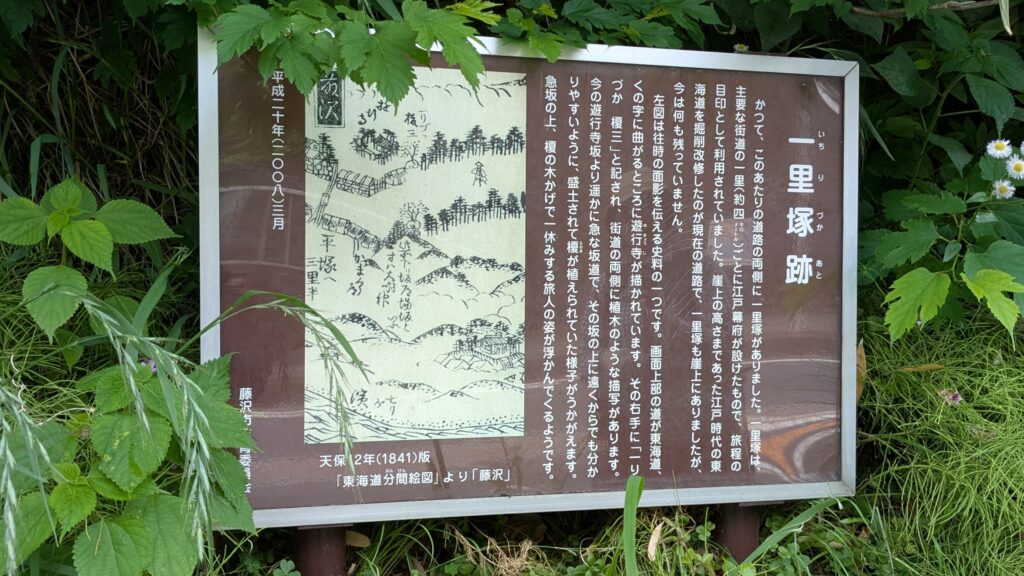

江戸日本橋より十二里目「遊行寺坂一里塚」

坂道を下っていくと、「遊行寺坂一里塚」の案内板が現れました。ここは江戸から数えて十二里目、今でいうと48キロほど。歩き旅の途中でこういう目印を見つけると、ちょっとした達成感がありますね。道中の節目に出会うと、旅の流れを肌で感じられます。

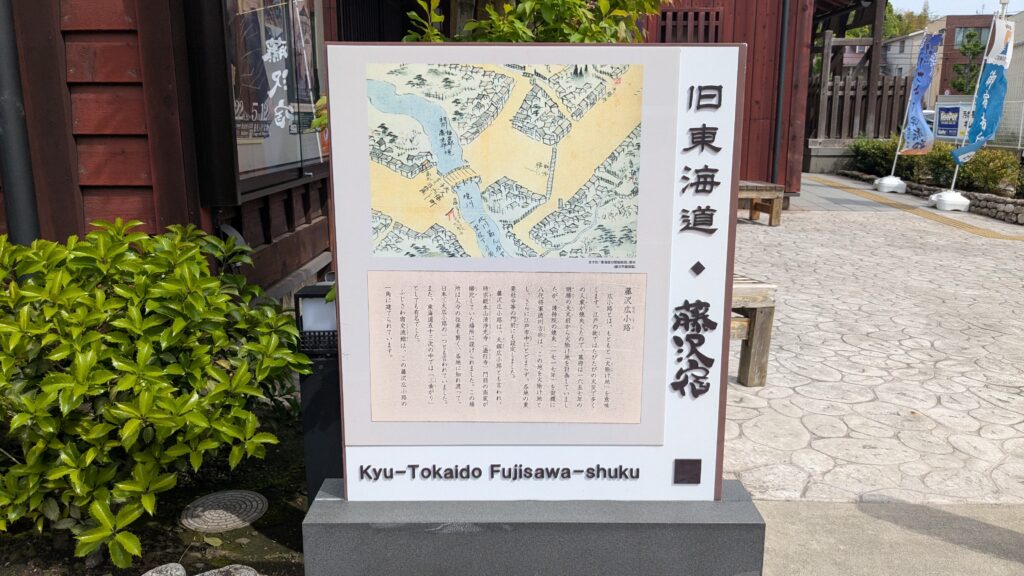

日本橋から六番目の宿場町「藤沢宿」

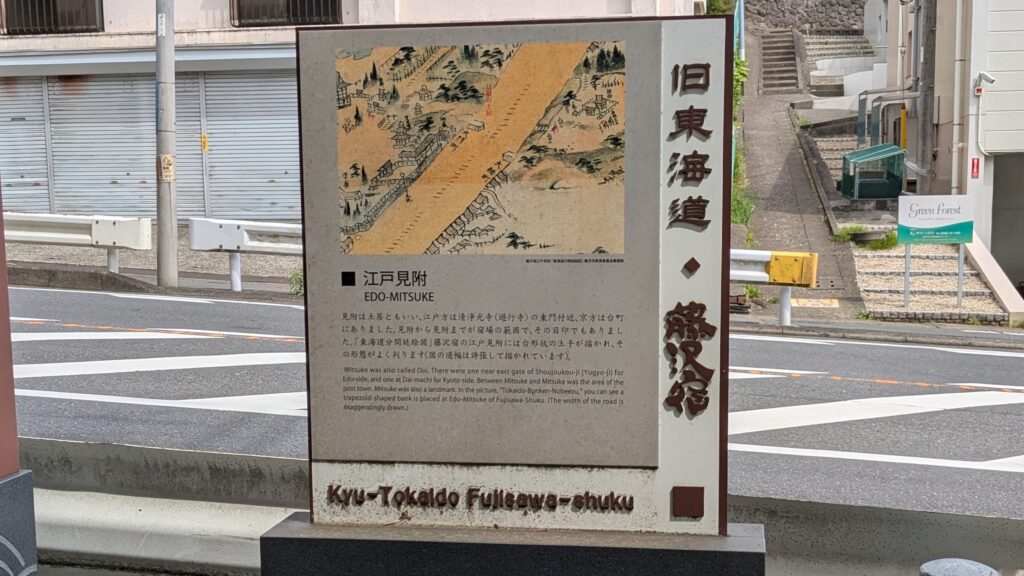

藤沢宿 江戸見附跡

一里塚を越えたあたりで見えてくるのが「藤沢宿 江戸見附跡」の案内板です。宿場の東端にあたる場所で、ここから藤沢宿に入っていきます。

藤沢宿は、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠屋45軒があるにぎやかな宿場だったんだブ~。時宗の総本山・遊行寺の門前町としても栄えてて、たくさんの旅人や参詣の人であふれてたんだブよ。「東海道」だけじゃなくて、「大山道」「江の島道」「鎌倉道」「八王子道」「厚木道」と、いろんな道が交差する交通の要の場所だったから、宿もお店もいーっぱい並んでて、いつも活気であふれてたんだブ~!

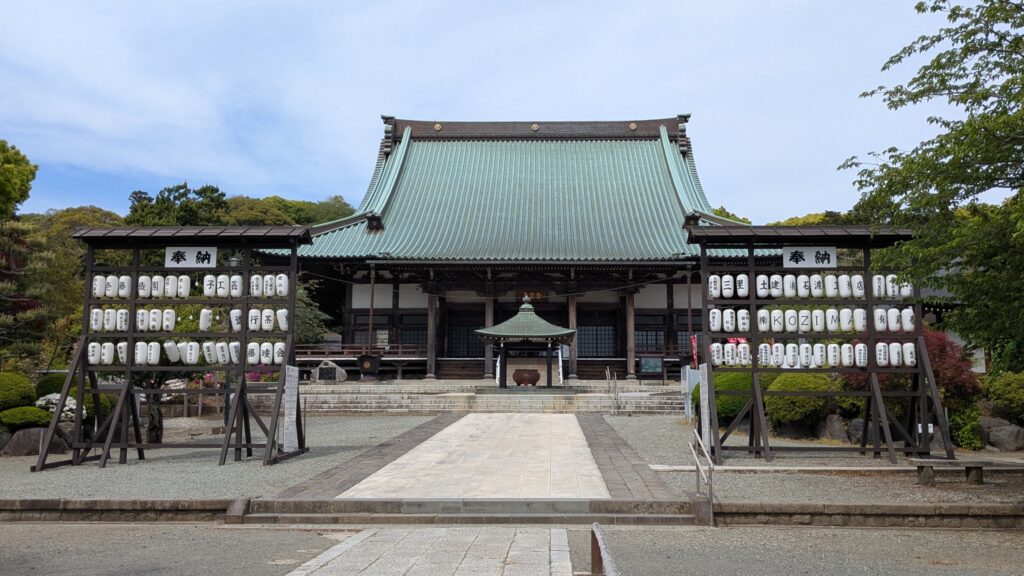

遊行寺(ゆぎょうじ)

江戸見附を過ぎると、「遊行寺(清浄光寺)」の大きな看板が見えてきます。藤沢宿の象徴ともいえる遊行寺に立ち寄らないわけにはいきません。広い境内には見どころがたくさん。少し時間をかけて巡りました。

境内は広々としており、境内中央にある市指定天然記念物の大イチョウが目に留まります。

樹齢は700年を超えるそうです。

本堂

本堂は木造銅葺で木造としては東海道随一といわれます。

本堂の手前右手には一遍上人の銅像があります。

正式な寺名は清浄光寺ですが、開祖の一遍上人(1239~1289)が全国を遊行(行脚)して仏の教えを広めたことから、遊行寺の通称で親しまれるようになったそうです。

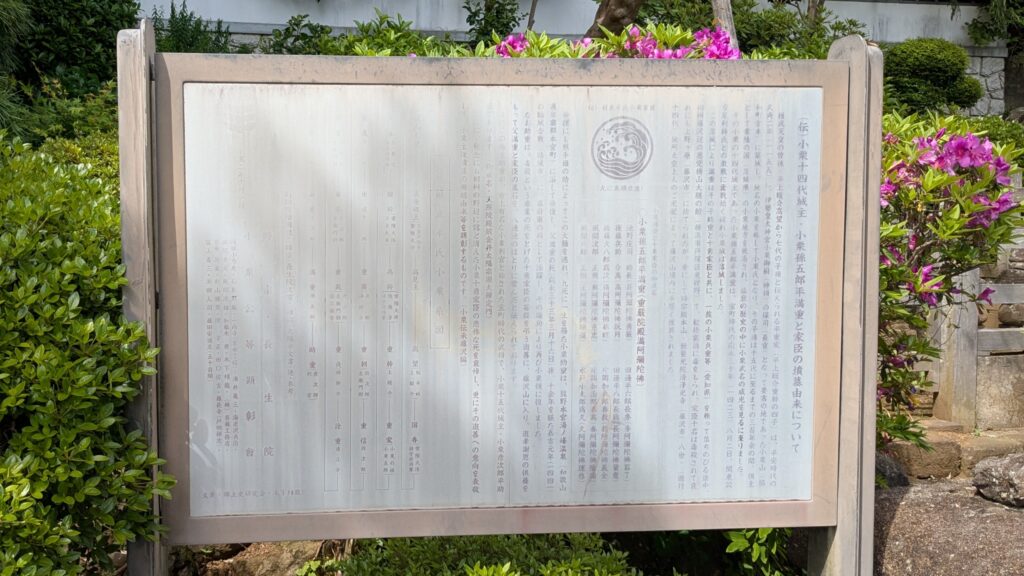

小栗判官照手姫の墓

本堂の脇道を通って、裏手に進むと長生院という「小栗判官・照手姫ゆかりのお寺」があります。「小栗堂 小栗判官と照手姫、十勇士の墓」がありました。

甲州街道歩きの途中(小仏峠~小原宿)にも、小栗判官・照手姫の伝説がありました。どうも全国各地にこの物語にまつわる伝承地が存在するようですね。

小栗判官と照手姫は、昔話や歌舞伎で語られる伝説のカップルなんだブ~。小栗判官は照手姫と結ばれたけど、その一族に殺されちゃうんだブ。だけど、あの世の閻魔大王の力で生き返って、いろんな苦難を乗り越えて、照手姫と感動の再会を果たすんだブよ!その後は、命を奪った一族にきっちり復讐して、物語はしっかり完結するんだブ~。波乱万丈だけど、愛と奇跡の物語として長く語り継がれてるブ!

県指定重要文化財となっている梵鐘です。

中雀門

中雀門は、遊行寺境内に現存する最も古い建造物です。格式高い四脚門の姿に、時代を超えて守られてきた重みを感じます。

門には、皇室との深いつながりを示す「菊の御紋」があります。重要性を物語っているようですね。

御膳水井戸

宝物館の前には「御膳水井戸」があります。天皇はこの地に6度もご滞在されたそうです。

いろは坂

緩い石畳の坂道が入口まで延びています。48段あるため、いろは坂と呼ばれています。

冠木門

遊行寺の山門です。大きな黒の冠木門で、右に「時宗総本山」、 左に「清浄光寺」と彫り込んだ大きな木札がかかっています。

日本三大黒門の一つと言われているそうです。

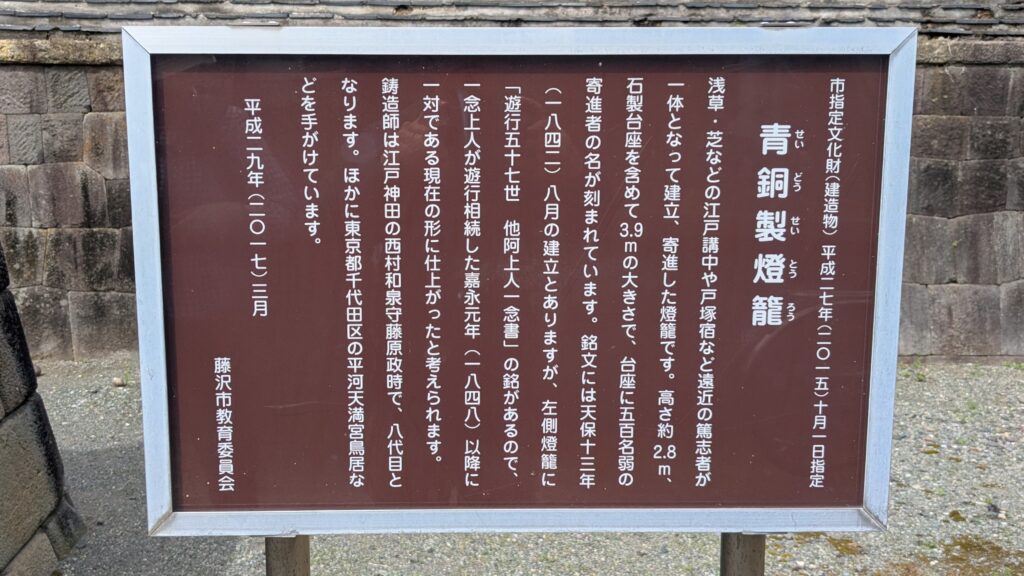

青銅製灯籠

市指定重要文化財に指定されている青銅製の灯籠です。

江戸や戸塚宿の篤志家が寄進したもので、建立時期は1848年頃。青銅製の大型建造物として希少なものです。

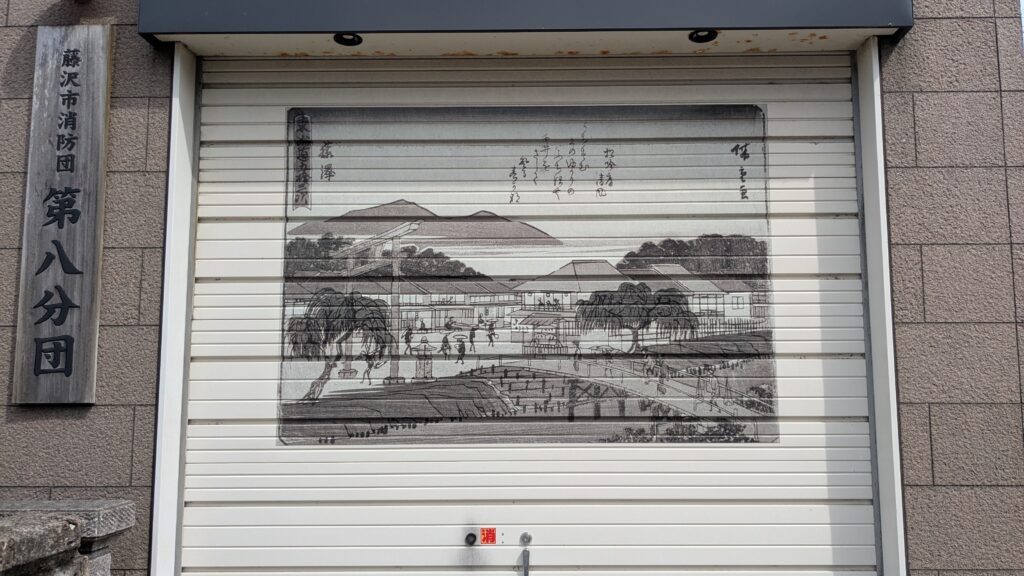

お寺入口にある消防団のシャッターには歌川広重「東海道五拾三次藤沢」の画がありました。

かつて商人や旅人でにぎわった広小路の跡を歩きます。火事の延焼を防ぐための広い空間となっていたようです。ここは日本三大広小路の一つだったと記載がありました。(あと二つは、上野広小路、名古屋広小路)

ふじさわ宿交流館

広小路跡に建つ「ふじさわ宿交流館」は、旧東海道の宿場町として賑わった藤沢宿の歴史や文化を知ることができるスポットです。

館内には、往時の藤沢宿をリアルに再現したジオラマが展示されています。

旅の情報誌やパンフレットも自由に持ち帰ることができます。時間があればじっくり見学したいですね。

私たちも館内で少し休憩もさせていただきました。旅の途中に、こうしたひと息つける場所があるのは本当にありがたいですね。

交流館の外には、江戸時代の掲示板とも言える「高札場」が復元されていて、その堂々たる姿がひときわ目を引きます。

遊行寺、広小路手前にかかっている「遊行寺橋」です。浮世絵にも描かれている古くからここに架かっている橋のようです。

「東海道五十三次之内 藤澤 遊行寺」です。左手の橋が「遊行橋」、右奥に見えるのが「遊行寺」です。

遊行橋を渡ってすぐ、なまこ壁の建物があります。

建物の前に立っていた案内板は「藤沢宿高札場跡」を示すものでした。かつてここに「高札場」があったのだそうです。

建物の近くには、もう一つの案内板が立っていました。「江の島弁財天道標」と書かれています。

どうやらこのあたりは、旧東海道と旧江の島道の分岐点にあたる場所。そのため、江の島へ向かう旅人の道しるべとして、この道標が設けられたのでしょう。今では車が行き交う通りの一角に、ひっそりとその名残が残されています。

遊行寺橋を渡って、右折(西に向かう)した通りが宿場町通りとなります。

左手に現れるのが、国の登録有形文化財に指定されている「旧石曽根商店」。風格ある木造の建物には、大きく「石曽根商店」と記された木の看板が掲げられており、往時の商いの賑わいが感じられます。履物問屋兼小売店として長く営業していたそうです。

旧・桔梗屋の文庫蔵・店蔵・主屋

通りを歩いていると、ひときわ存在感を放つ立派な蔵造りの建物が目に留まります。ここは、かつて藤沢宿を代表する豪商「桔梗屋」が店舗兼住居として構えていた場所です。

江戸時代から続く老舗で、茶や洋紙の問屋として大いに栄えました。蔵の重厚な佇まいには、時代を越えてきた風格があり、宿場町の経済を力強く支えてきた存在感がにじみ出ています。

稲元屋本店跡「明治天皇行在所」記念碑

藤沢宿の通りを進むと、「稲元屋本店跡」にたどり着きます。かつてここは呉服屋として大変繁盛し、なんと5棟もの蔵が建ち並んでいたそうです。

現在はアパートが建っていますが、その敷地の一角に、ひっそりと「稲元屋本店跡 明治天皇行在所記念碑」が佇んでいます。

旅籠小松屋源蔵跡

かつての「飯盛旅籠」として知られた「小松屋源蔵」の跡地には、ラーメン店「小松屋」がありました。子孫の方が経営しているようですね。

蒔田本陣跡 問屋場跡

小松屋のはす向かいには、明治3年まで蒔田家が約120年間にわたり本陣を務めた本陣跡(説明板)があります。さらにそこから約100m進むと、問屋場跡が見えてきます。

ここまでさまざまな史跡が点在しており、当時この通りがどれほど賑わいを見せていた宿場町だったのかが想像できます。

遊行寺や広小路跡、かつての賑わいを支えた藤沢宿の宿場町通りを歩くと、東海道の要衝としての藤沢の姿が鮮やかに蘇ります。歴史散策や街道歩きの途中に、藤沢宿の魅力をじっくりと味わってみてはいかがでしょうか。

コメント