こんにちは。ぶ~ちゃんです。

活気あふれる川崎宿を後にすると、風景は少しずつ静かな住宅街へと変わっていきます。今回は、そんな鶴見の旧東海道をのんびり歩いていきましょう。

この区間は、俳聖・松尾芭蕉が江戸との別れを惜しんだ句碑や、徳川家康も勝利を祈願した神社、そして1400年もの歴史を誇る古社など、立ち寄りたくなる歴史スポットがぎゅっと凝縮されているんです。江戸時代の旅人が眺めたであろう風景の痕跡を一つずつ見つけるたび、足取りも軽くなります。さらに、昭和レトロな雰囲気がそのまま残る「国道駅」など、現代と過去が不思議に交差する街並みも鶴見の大きな魅力。詳しく紹介します。

東海道の旅 2日目-2

「神奈川宿」への道中

9:00

川崎宿のにぎわいを後にして歩みを進めると、やがてマンションが建ち並ぶ静かな住宅地へと風景が移り変わっていきます。

麦の郷(松尾芭蕉句碑)

八丁畷駅の少し手前、町内会館の敷地内に「麦の郷」由来があります。

1694年5月松尾芭蕉が伊賀へと旅立つ際に、この場所で別れを惜しむ門弟たちに向けて詠んだ一句「麦の穂を たよりにつかむ 別れかな」に由来しているそうです。

その少し先、京急の線路沿いにも句碑と案内板がありました。この句は芭蕉にとって関東での最後の一句になったとのこと。寂しさと決意が混ざった、旅人ならではの情景が目に浮かびますね。

八丁畷駅

八丁畷駅です。

線路脇で「キッチンオリジン」を発見した妻、どうやらお腹が空いていたようで、イートインでおはぎをペロリ!甘いものでエネルギーチャージ完了です。ごちそうさまでした。

おはぎが江戸時代にブームになったんだブ!砂糖が手に入りやすくなって、甘〜いおはぎが庶民の間でも日常食になったブ。春は「ぼた餅」、秋は「おはぎ」と呼び分けていたんだブ。旅人用の一口サイズのおはぎがあんころ餅の元となったと言われるブ。

八丁畷駅西側の線路沿いが旧東海道になります。

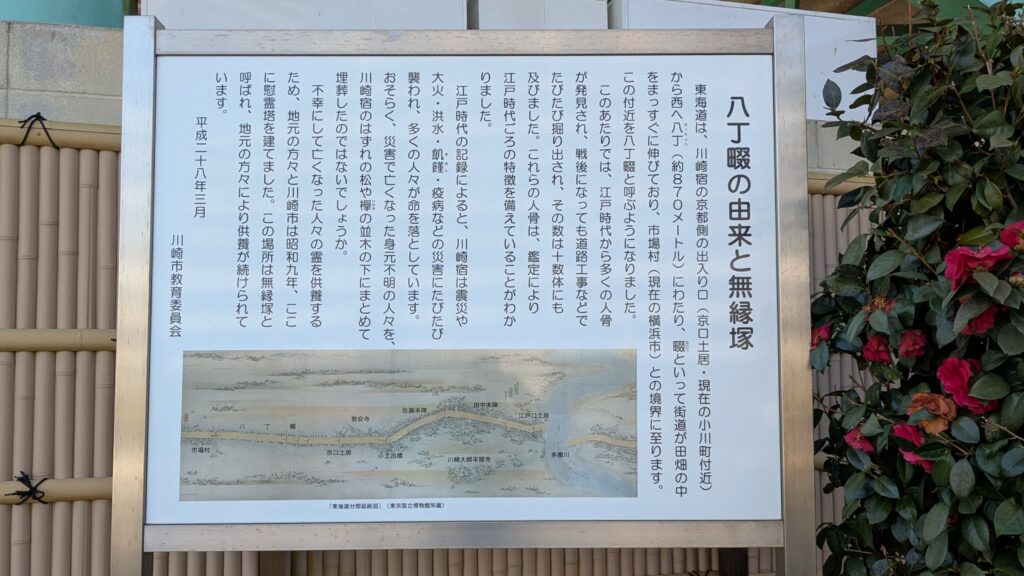

史跡案内板と石碑がありました。

京急八丁畷駅の旧東海道沿いに「無縁塚」と呼ばれる供養塔があります。

「無縁塚」は、江戸時代の川崎宿で亡くなった身元不明の人々を供養するため、1934年に川崎市が建てた供養塔ブ。行き場のなかった霊を静かに慰めている場所なんだブ。

しばらく住宅街が続きます。

横浜熊野神社

八丁畷駅から600mほど歩いた交差点の角に「横浜熊野神社」が現れます。

平安時代に創建1200年以上の歴史を持つと伝えられています。

徳川家康公は江戸に入る途中、この神社に立ち寄って、天下泰平・国家安穏・武運長久を祈願したんだブ!歴史の重みを感じるエピソードだブね〜!

江戸日本橋より五里目「市場一里塚」

横浜熊野神社から300mほど歩くと「市場一里塚」に到着です。

いくつも案内がありましたが、すべて一里塚を示すものでした。

塚はありませんでしたが、もしかしたら稲荷神社が塚の頂上部分なのかもしれません。

東海道歩き旅初の現存する一里塚になりますかね。

金剛寺

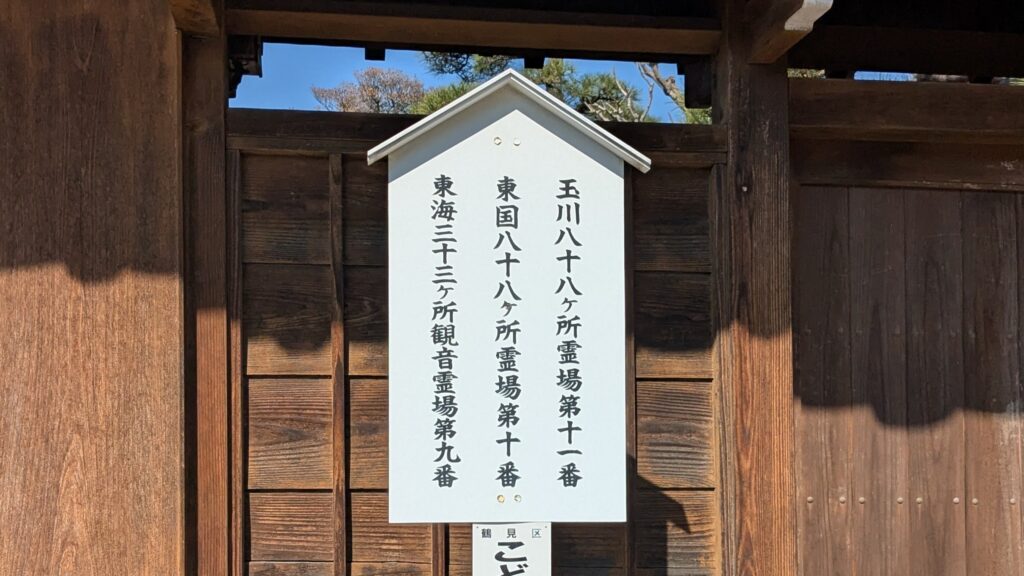

鶴見川手前、右手にある「金剛寺」です。

創建は1200年前になる古刹です。

玉川八十八ヶ所霊場11番、東海三十三観音霊場9番、東国八十八ヵ所霊場10番の札所になっています。

境内はとても手入れが行き届いていて、とてもきれいなお寺でした。

鶴見橋

鶴見川に差し掛かると、存在感のあるアーチ橋「鶴見川橋」が見えてきます。

大正末期に国道15号に新たな「鶴見橋」が架けられたため、旧東海道の橋は「鶴見川橋」と改称されたそうです。後出しじゃんけんで負けたんですね。世知辛い世の中です。

現在の鶴見川橋は、1997年に完成した橋です。

鶴見川橋は、徳川家康が東海道を整備した慶長年間に架けられた、とっても歴史ある橋なんだブ!当時は多摩川に橋がなかったから、江戸を出て最初に渡る本格的な橋がこの鶴見橋だったブ!しかも周辺は富士山を望める景勝地として人気で、初代・歌川広重の名所絵にも登場するし、多くの旅人や文人がその美しさを日記や和歌に残してるブよ〜!

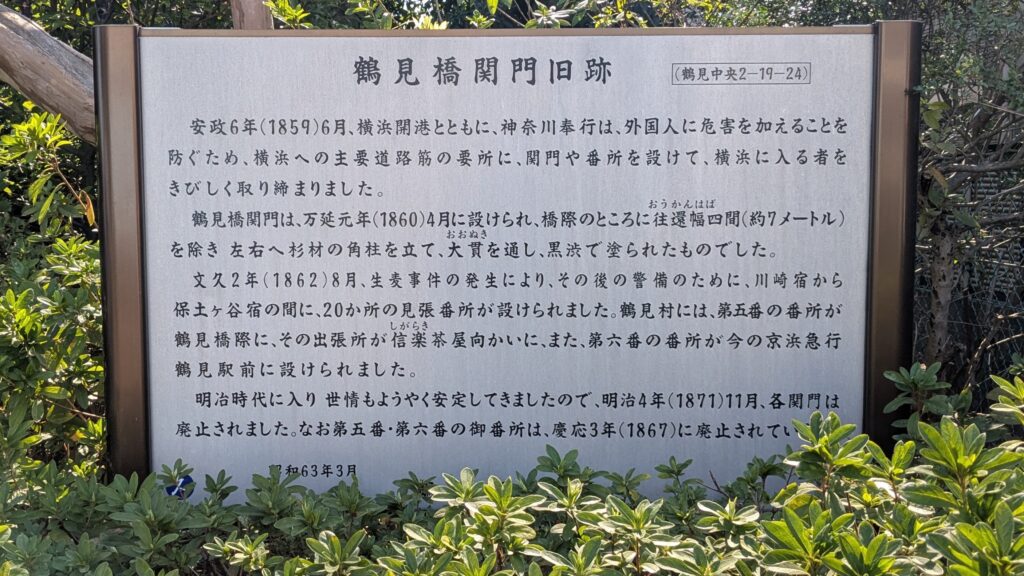

鶴見橋関門旧跡

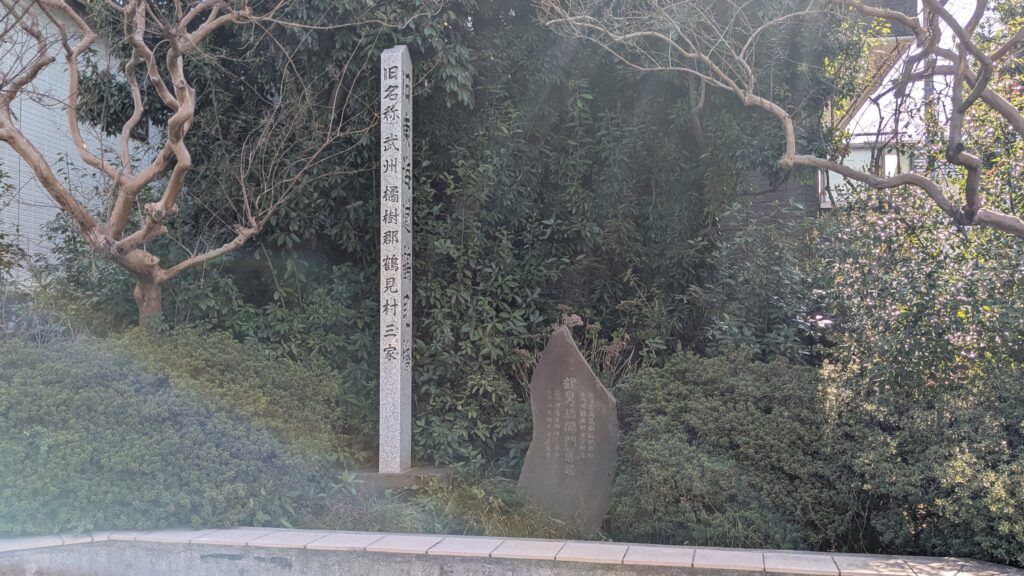

そして鶴見川橋を渡り終わった左手に「鶴見橋関門旧跡」の石碑と案内板があります。

幕末になると外国人が日本にたくさんやって来るようになり、残念ながらその外国人を狙った襲撃事件も増えてしまいました。そうした混乱を防ぐために、各地に番所が置かれたようです。

寺尾稲荷道標

その先にある公園の脇に、「寺尾稲荷道」と書かれた大きな道標が立っています。この場所は寺尾稲荷社へ向かう道との分かれ道でした。

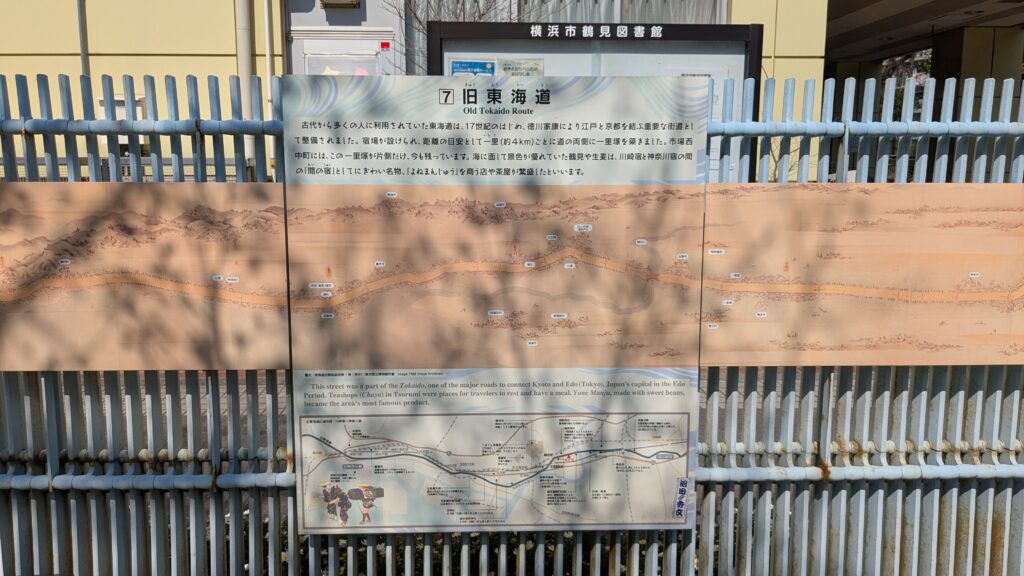

図書館の脇には、旧東海道で間の宿として栄えていた鶴見地図が掲載されていました。

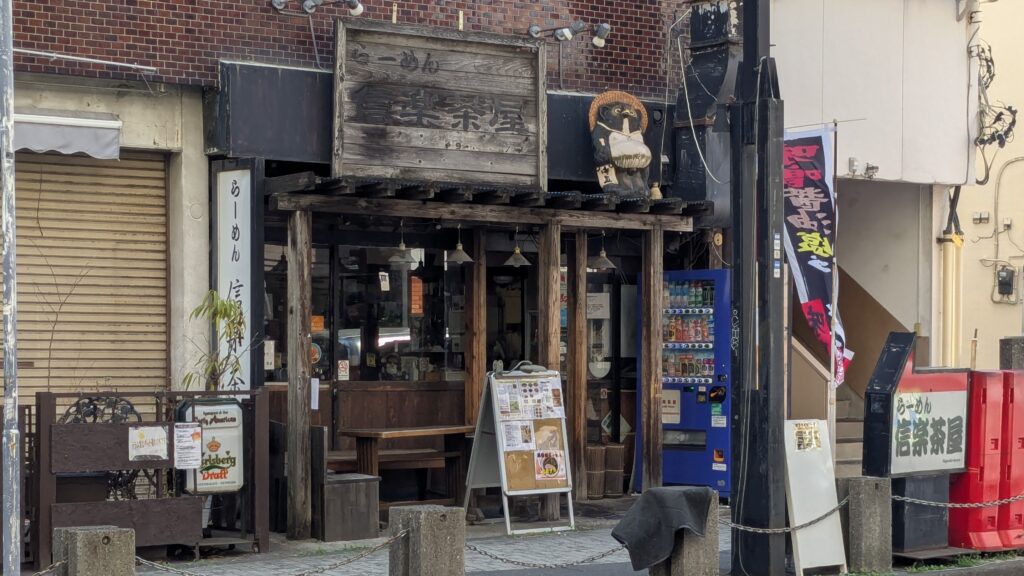

信楽茶屋跡

その先、江戸時代に「信楽茶屋」があった場所にラは、ラーメン店「信楽茶屋」が店を構えていました。鶴見村の中で最も大きな茶店だったようです。

※ラーメン屋さんは27年間地元に愛されたお店だったようですが4/15に閉店されたようです。

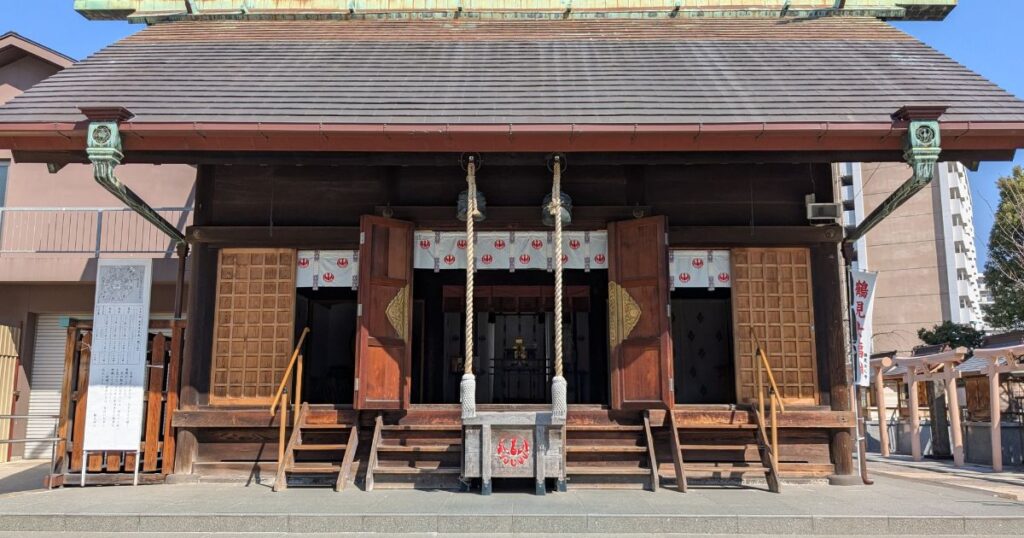

鶴見神社

信楽茶屋跡の対面にある路地には鶴見神社参道の標柱があります。参道入口です。

鶴見神社はとても歴史のある神社で、なんと今から1400年以上も前、推古天皇の時代に建てられたといわれています。横浜と川崎のあいだでは、最も古い神社とされているんです。境内から弥生時代以降の祭祀遺跡が見つかっています。

かつて「杉山大明神」と呼ばれ、大正9(1920)年に「鶴見神社」と改称されたそうです。

社殿の右手には7つの神社(大鳥神社・稲荷神社・秋葉神社・関神社・祖霊社・寿老人・清明宮)が祀られています。

「清明宮」は、三島由紀夫と森田必勝の2人が祀られているとのこと。

鶴見の街道沿いには、当時の歴史を示す案内板がたっていました。

鶴見は旧東海道沿いに発展した、歴史ある街のようですね。

京急鶴見駅・JR鶴見駅

10:00

左手に「京急鶴見駅」右手に「JR鶴見駅」があります。

横浜や川崎などへのアクセスも良さそうですね。

駅周辺に商業施設や飲食店が多く、暮らしやすい印象の街です。

京急のガードをくぐって、東口側に出ます。

旧東海道鶴見覇王樹茶屋跡

駅前通りにある洋菓子店「ESPLAN(エスプラン)」の前に、ひっそりと「旧東海道鶴見覇王樹茶屋跡」の案内板が立っています。

かつてここには、なんと高さ4メートルもあるウチワサボテンがあり、その存在感から「覇王樹(サボテン)茶屋」として知られていたそうです。なんと、あの坂本龍馬や宮本武蔵も立ち寄ったとか。

今では、当時のサボテンよりもずっと高いビルの中に人気のパン屋さんが入り、街の新たな名物になっているようですね。

その先の下野谷町入口交差点で、再び第一京浜道路に出ますが、そのまま横切って鶴見川に沿った道を進んでいきます。(写真の赤信号の通り)

鶴見線のガードが見えてきます。

ガード下にはトンネルがあります。この奥に鶴見線の「国道駅」改札があります。無人改札です。レトロな雰囲気ですね。

「鶴見線といえば国道駅」と言われるほど、鉄道ファンには定番の駅のようです。

「国道駅」の名前の由来は、駅が国道15号(かつての国道1号線)に面していて、しかも旧東海道と交わる場所に建てられたからなんだブ!

歴史と現代が交差する鶴見の街並みを後にして、旧東海道の物語はまだまだ続きます。次回は、開港の記憶が息づく「神奈川宿」を巡ります。どうぞお楽しみに!

コメント