こんにちは。ぶ~ちゃんです。

江戸時代、旅人が最初に足を踏み入れる宿場として賑わった「品川宿」。高層ビルが立ち並ぶ現在の品川とは対照的に、旧街道沿いには今もなお、当時の息遣いが聞こえてきそうな情緒ある風景が広がっています。

今回は、全長約3kmにおよぶ品川宿の核心部をじっくりと歩きます。将軍家ゆかりの古刹から、時を刻み続ける老舗の履物店、そして地元の人に愛される公園まで、一歩進むごとに新しい発見が待っているのが街道歩きの醍醐味。歴史の教科書だけでは分からない、地に足の着いた「江戸」を探しに行きましょう。

東海道の旅 1日目-5

「品川宿」散策 江戸日本橋より二里目「品川一里塚」

13:45

歩き始めてしばらくすると、「日本橋より二里」の碑が目に入ります。二里といえば約8km。当時の旅人なら、ちょうど足が慣れてきた頃でしょうか。

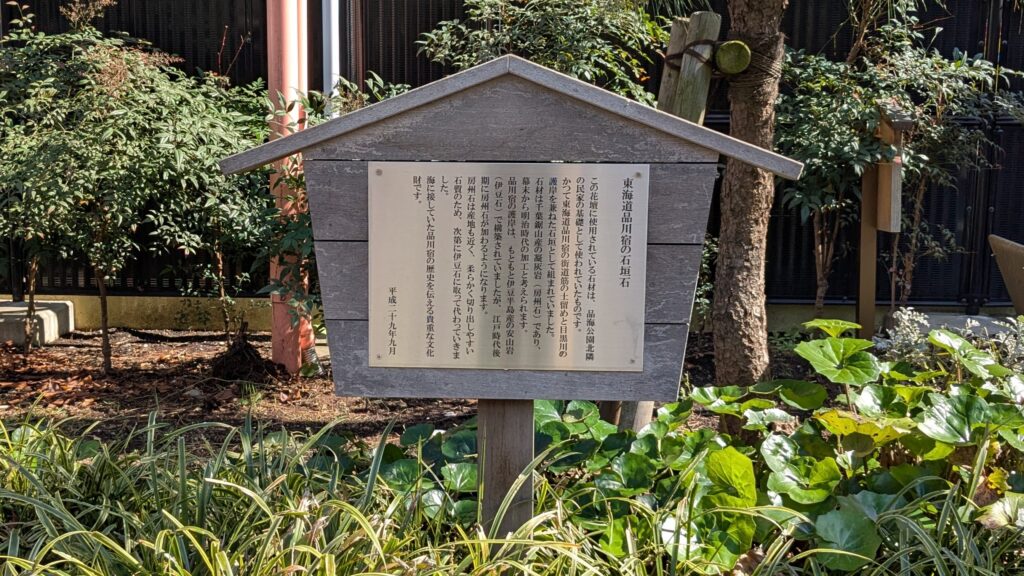

この近くにある細長い公園の花壇には、かつての海岸線の土留めに使われていた石垣が再利用されています。大昔は海だったようですが、この細長い形は水路を埋めたのでしょうか。ちょっとひと休みにいいかもしれません。

公園の入口には品川宿があったことの石碑と案内板が置かれていました。

街道を歩いていると、ちょっと雰囲気のあるお店が目に入りました。「丸屋履物店」という名前のお店です。創業はなんと1865年!和装用の履き物を専門に扱っている、歴史あるお店なんです。

一心寺

商店街の中に突如現れる、大きな提灯と立派な山門。成田山から分霊された不動明王を本尊とする「一心寺」です。実はここ、安政の大獄で知られる大老・井伊直弼によって開かれたといわれる由緒正しきお寺。

江戸時代から人々が行き交った北品川の宿場町。その風情あるお寺「一心寺」で、朝の座禅と仏具のお磨き体験ができます。

➡【東京・北品川】一心寺 朝の座禅と仏具磨き体験はこちら(アソビュー!)

川本陣跡碑

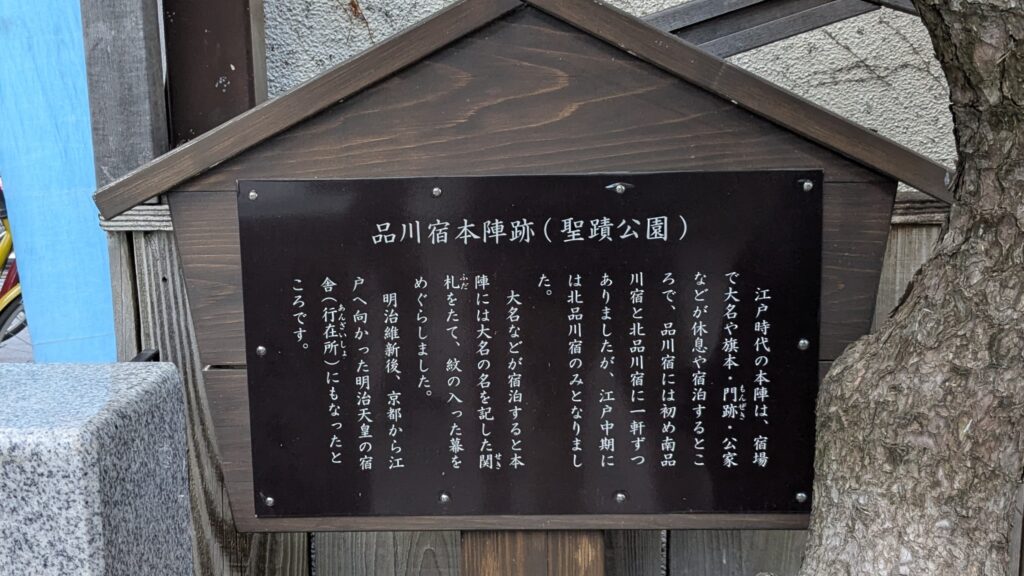

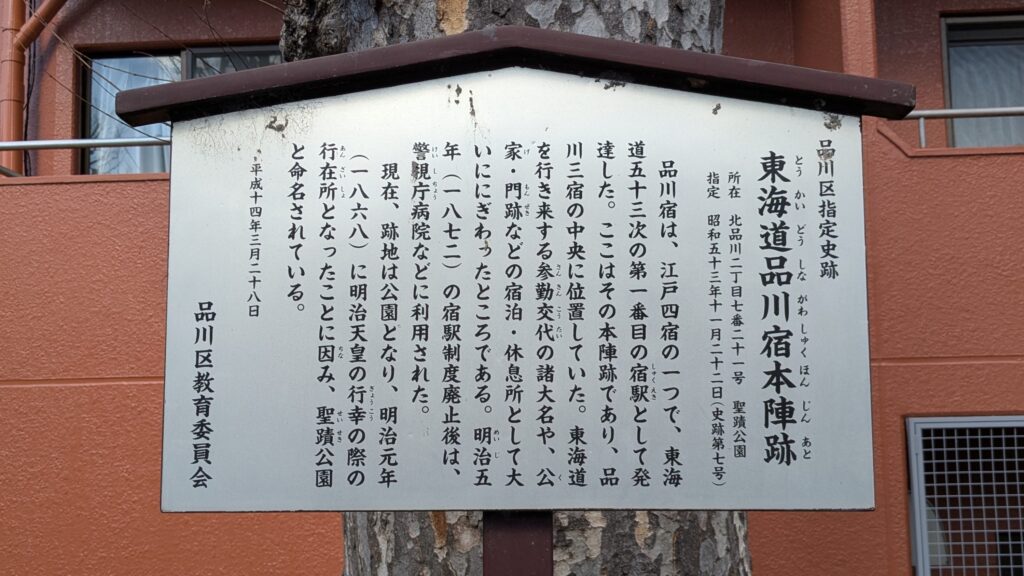

一心寺から少し歩くと「品川区立聖蹟公園」に到着します。入口の大きな松の木の下には「品川本陣跡」の碑が。

入口を入って少し歩くと、ひらけた広場が見えてきます。

ここは昔、本陣があった場所で、1868年に明治天皇が京から行幸されたときに行在所になったことから、「聖蹟公園」という名前がつけられたそうです。

広場ではたくさんの子どもたちが元気に遊んでいましたよ。地元の人たちに大切にされている公園なんですね。

東海道北品川交差点を渡ってすぐの場所にある「本宿お休み処」。ここは街道歩きの強い味方です!1階はお土産や休憩スペース、2階は資料展示室になっていて、品川宿の歴史を深く学ぶことができます。

荏原神社(えばらじんじゃ)

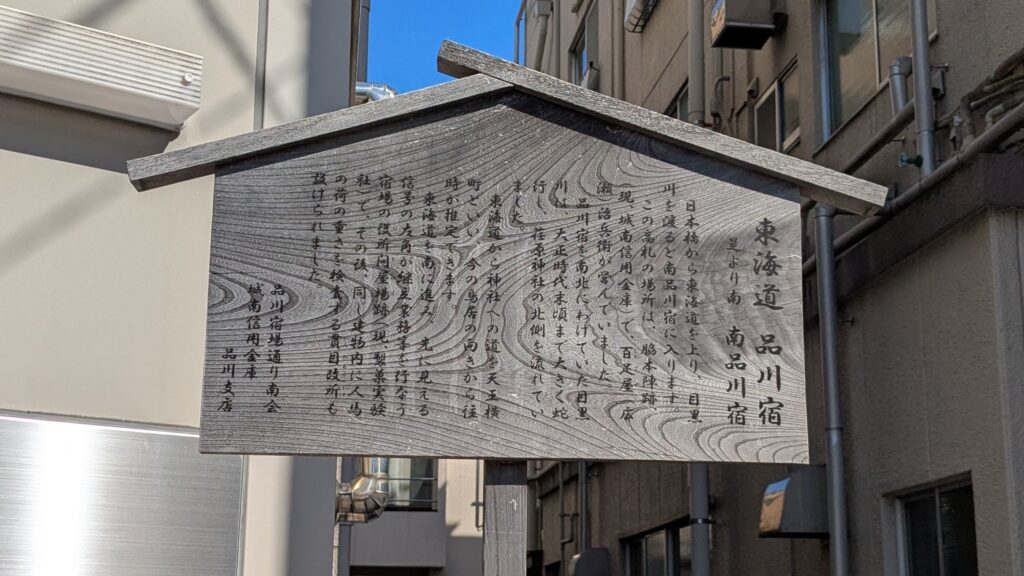

目黒川に差し掛かると、景色がパッと開けます。ここからは南品川のエリアです。

もう少し進んだ目黒川沿いに鎮座する「荏原神社」は、709年創建という驚きの歴史を持つ古社。「品川の龍神さま」として親しまれ、勝負運や商売繁盛を願う参拝客が絶えません。709年奈良時代に建てられた、とても歴史のある神社です。この日もたくさんの参拝者がいましたよ。

品川橋

旧東海道品川宿の中心を流れ、往時の賑わいを今に伝える品川橋。北品川宿と南品川宿の境を流れる目黒川に架けられ江戸時代には境橋と呼ばれた橋で元々は木の橋だったそうです。

品川橋を渡ってすぐ、現在は信用金庫になっている場所。ここがかつての「脇本陣」です。今は建物こそありませんが、説明板が立っており、ここが宿場の要所であったことを静かに伝えています。

旧品川警察署品川橋交通待機所

14:15

どこか懐かしい、モダンな洋風建築が現れます。1929年築の元交番で、2023年に国の登録有形文化財に指定されました。現在は「南品川櫻河岸まちなか観光案内所」として、街のシンボルになっています。

海徳寺

室町時代後期に創建されたといわれる「海徳寺」は、落ち着いた雰囲気が漂うお寺。街道の賑やかさから少し離れ、心落ち着くひとときを過ごせます。

街を歩いていると、江戸時代の宿場町を思い出させるような広場がありました。ベンチや案内板もあって、ちょっと一休みできる雰囲気です。

問屋場 貫目改所跡地

東海道と南番場通が交わる交差点の一角に「問屋場 貫目改所跡地」案内板がありました。

「問屋場」は、旅人のために人や馬を手配したり、荷物を運んだりするところで、公用の役人さんが来たときにはおもてなしもしてたブ!宿場の運営の中心みたいな場所だったブよ〜!「貫目改所」は、荷物の重さをごまかすのを防ぐために検査をする場所ブ!不正な取引や密輸を防いで、きちんと物流を管理してたんだブ!特に江戸の入口・品川宿ではすごく大切な役割を果たしてたブ〜!

その先も同じような街道筋が続きます。レトロな建物もありましたよ。

ふと目を引くのが、城南小学校の校門。

切妻屋根のデザインがとても印象的です。旧街道の雰囲気に合わせて作られたのかもしれませんね。

天妙国寺

弘安8年(1285年)に日蓮大聖人の直弟子である天目上人によって創建された古刹です。その歴史の中で、江戸時代に徳川家康が寺に宿泊したことが契機となり、徳川将軍家と深い縁ができました。この縁により、幕府から寺領をもらったり、手厚い庇護を受けました。

三代・徳川家光はなんと44回も天妙国寺を訪れたと記録があるそうです。

仲のいい友人でも、そんなに何度も会いに行かないですよね。

変わらない街並みの中に、ふと風情ある建物が現れます。そこが「畳松岡」さんです。

江戸時代、仙台藩の下屋敷に仕える職人として創業したそうで、なんと約250年もの歴史を持つ老舗。ドラマの撮影などでも多く使われているそうです。

品川寺(ほんせんじ)

14:45

東海道南品川交差点を渡って少し歩くと、右側に「品川寺(ほんせんじ)」が見えてきます。

品川区内でいちばん古いお寺で、平安時代初期の大同年間(806~810年)に弘法大師空海によって開かれたとされています。今も地域の人たちに大切に親しまれています。

入口にある大きな銅造お地蔵様は「江戸六地蔵」の一つで、江戸の出入口にあたる6箇所に地蔵菩薩像が建てられました。すでに奥州街道の東禅寺(台東区)と甲州街道の太宗寺(新宿区)には出会っていますので、残りはあと3か所です。

江戸時代に徳川家綱公から寺領をもらって、大名の祈願所として栄えたブ!明治維新後にちょっと荒れたけど、大正・昭和で復興したブ!特に、昭和5年(1930年)にジュネーブから帰ってきた「洋行帰りの鐘」は、品川寺の歴史で超有名な話ブ!

青物横丁商店街を過ぎた交差点を少し西に入った道路脇に「贈太政大臣岩倉公御墓参拝道 石碑」があります。

岩倉具視の墓は、この場所からさらに300mほど西にある「海晏寺」にあり、日本初の国葬で埋葬されました。その隣には、「鮫洲正観世音菩薩道場」と刻まれた石碑もあり、側面には「天保二年(1831)再建」と記されています。反対側の面には「建長三年(1251)最明寺時来郷安」ともあり、これは江戸時代以前に建てられたもので、昔から信仰の場所として大切にされてきたことが伺えます。

江戸の玄関口として栄えた品川宿。約3kmの道のりには、単なる「観光地」という言葉では片付けられない、生活に根ざした歴史が今も息づいていました。

のんびりと歩きながら、時代を超えた風の音を感じる旅。あなたもぜひ、自分の足でこの情緒を確かめてみてください。次回はいよいよ、鮫洲エリアを抜けて多摩川を越え、神奈川県の「川崎宿」へと向かいます。東海道の旅は、まだまだ続きます!

次はどんな景色が待っているのでしょうか。また次回の更新でお会いしましょう!

コメント