こんにちは。ぶ~ちゃんです。

今回は、東戸塚駅を出発し、旧東海道をたどって戸塚宿までを歩いてきました。

途中には、急な品濃坂や鎌倉ハムの発祥地、五太夫橋の伝説、不思議な建築が魅力の善了寺、徳川家ゆかりの清源院など、歴史と物語にあふれた見どころが盛りだくさん!浮世絵が飾られた橋や自動販売機など、街道の至るところに東海道の面影が感じられる、楽しい街道散策になりました。歩きながら歴史を感じる旅、始めてみませんか?

東海道の旅 3日目-1

「戸塚宿」への道中

8:15

前回終点の最寄り駅「東戸塚駅」からの出発です。

駅周辺にはたくさんのビルと大型商業施設が立ち並んでいます。

旧東海道の前回旅を終えた地点の福寿観音まで来ました。

品濃坂上、かなりの急坂です。環状2号線の開通によって街道の流れが分断されてしまっています。かつての面影を感じながら歩いていると、坂の途中に環状2号線をまたぐ歩道橋が現れます。ここを渡って、昔の街道のラインをたどっていきます。

さすがに人気のある東海道だけあって、道しるべや案内がとても充実していますね。

赤関橋を渡ったところにコンビニがあったので、出発して間もなくですが、飲み物を調達するのに立ち寄りました。デイリーヤマザキで大きな自家製パンコーナーがあったので、ついでにパンも購入していただきました。

デイリーヤマザキの自家製パンは、コンビニの便利さに加えてパン屋さんのような焼き立ての美味しさを味わえるのが魅力ブ。パン好きにはたまらないポイントで、コンビニ選びの決め手になる存在なんだブ!

更に500mほど歩いたところに山崎パンの工場がありました。

先ほどのコンビニのパンコーナーの大きさにも納得です。

不動坂交差点手前に「鎌倉ハムの土蔵」があります。不動坂交差点を左折して少し歩いたところには「鎌倉ハム」発祥の地として知られている場所があります。

今も残るレンガ造りの倉庫は、壁の厚さがなんと約1メートルもあるそうで、その堅牢な造りは関東大震災の揺れにも耐えたと言われています。しっかりと時代の重みを感じさせてくれる建物です。

明治時代、今の横浜市戸塚区でイギリス人のカーティスさんが外国人向けにハム作りを始めたのが「鎌倉ハム」の始まりなんだブ!地元の益田直蔵さんや斉藤満平さんがその技を受け継いで、日本中に広がるブランドになったブ!おいしくなって旅立った仲間たちも、きっと本望だったブ!

五太夫橋(ごだゆうばし)です。一見、どこにでもあるただの橋ですが、その名前の由来には興味深い伝説があります。かつてこの地にいた小田原北条氏の家臣・石巻五太夫康敬が、北条氏の滅亡後、徳川家康が江戸に入る際にこの地で出迎えたと伝えられています。

知られざる歴史が、私たちの身近な場所に数多く眠っているんですね。

五太夫橋を渡ってすぐに「宝蔵院」があります。

1576年創建の歴史あるお寺です。

日本橋から五番目の宿場町「戸塚宿」

宝蔵院のはす向かいには「戸塚宿江戸方見附跡碑」があります。

ここから戸塚宿に入ります。

戸塚宿は、江戸から約42kmの場所にある東海道の5番目の宿場で、江戸を出て最初の宿泊地としてにぎわったんだブ!鎌倉道や大山道の分かれ道でもあって、交通の中心地だったんだブよ。本陣が2軒、脇本陣が3軒、旅籠はなんと75軒もあって、広重の浮世絵にも登場するほど有名なんだブ!

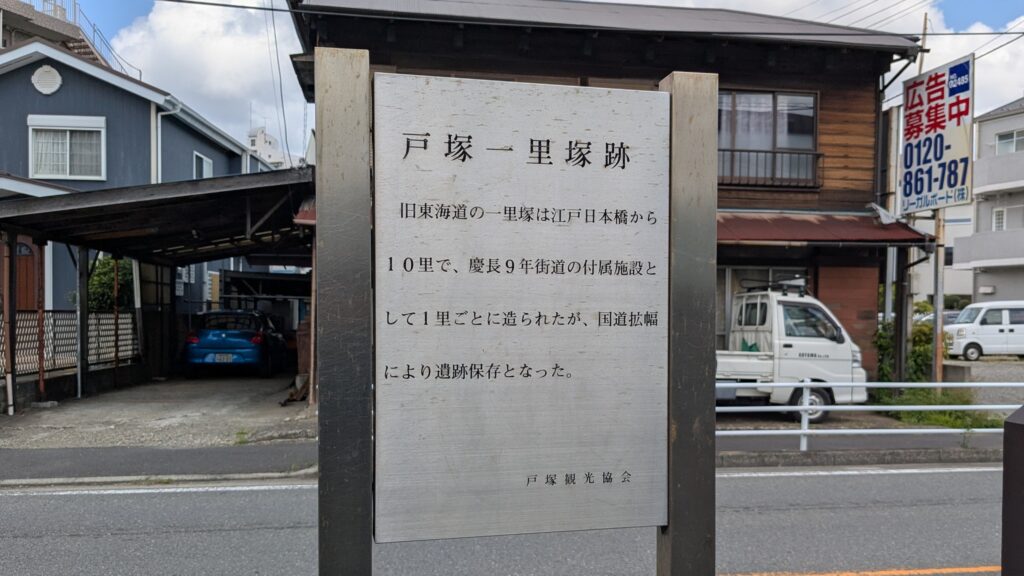

江戸日本橋より十里目「吉田一里塚」

300メートルほど進むと、「吉田一里塚跡」の案内板がひっそりと立っています。ここは、日本橋からちょうど40kmの地点。昔の人は江戸日本橋からここまで1日で歩いたようです。

残念ながら、塚そのものの痕跡は残っておらず、周囲にも宿場町らしい雰囲気はほとんど感じられません。目の前にはごく普通の街並みが広がるばかり。

柏尾川吉田橋のたもとに佇む「木之間稲荷社」です。

250年ほどの歴史があるようです。

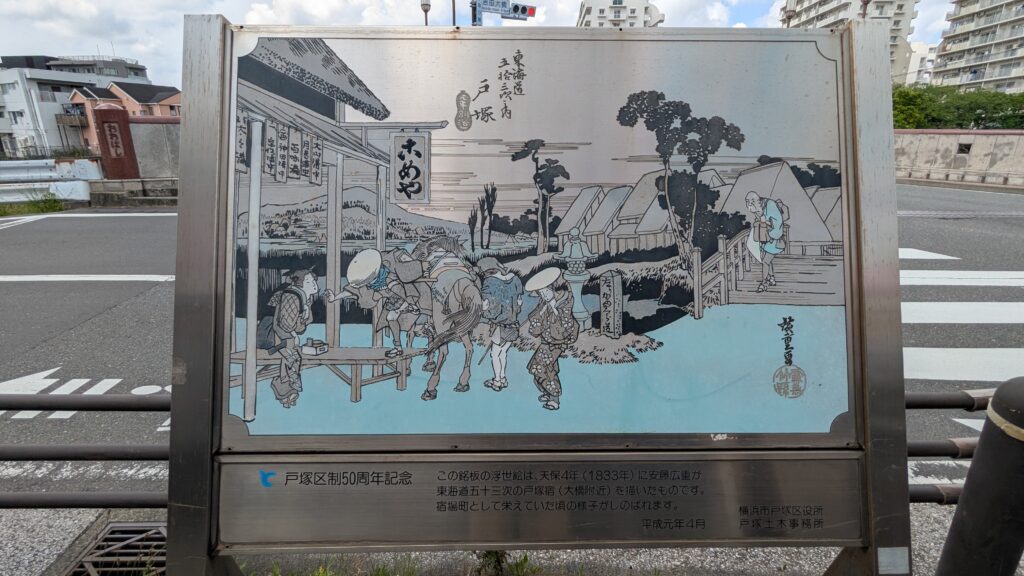

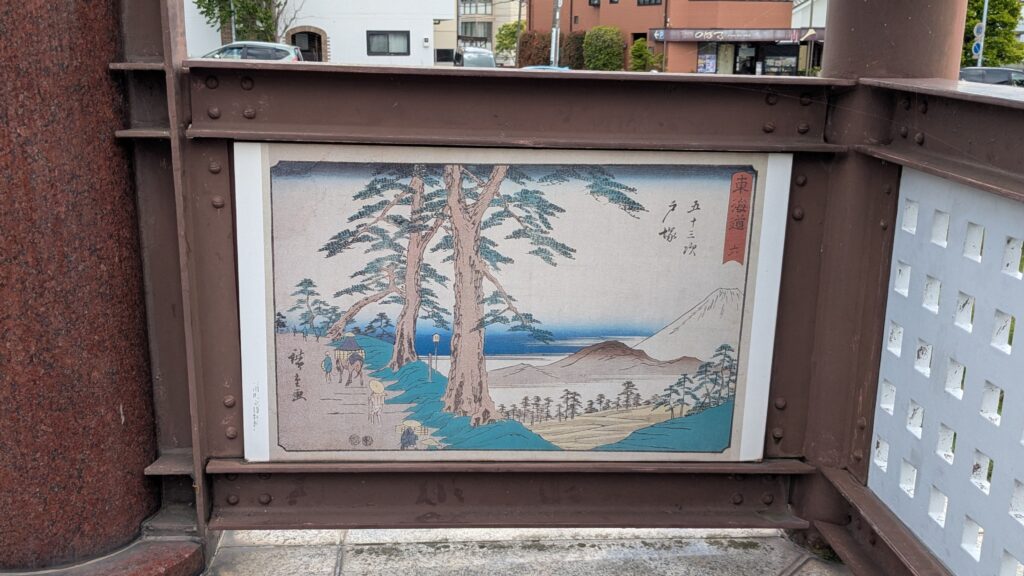

木之間稲荷社の道向かいに歌川広重の「東海道五十三次之内 戸塚」があります。これから渡る吉田大橋を描いた作品です。

橋の欄干にも浮世絵がはめ込まれています。

戸塚宿が東海道の中でも重要な宿場だったことが伝わってきます。

橋を渡って左手の道に入ると、すぐ右手に見えてくるのが「善了寺(ぜんりょうじ)」です。坂道を少し上った先に、本堂が静かにたたずんでいます。

一見してお寺とは思えない、どこか教会のような雰囲気を感じさせるモダンなデザインの建物で、特に側面が一面藁で覆われているのがとてもユニーク。自然素材と現代建築が融合した、ちょっと不思議で心惹かれる空間です。

本堂の前には、宗祖・親鸞聖人の像が凛と立っていて、訪れる人を静かに迎えてくれます。

善了寺は約400年の歴史を持つ古刹で、戸塚駅からも歩いて行ける便利な場所にありながら、まわりは緑に囲まれた落ち着いた環境。その境内にはカフェやデイサービス施設も併設されていて、旅の途中でちょっと立ち寄って、ほっと一息つくのにもぴったりな、そんな優しい空気が流れる場所でした。

宿場内散策途中の自動販売機です。

ここにも浮世絵がありました。下方には東海道五十三次の文字も。

他街道とは力の入れ方が違いますね。

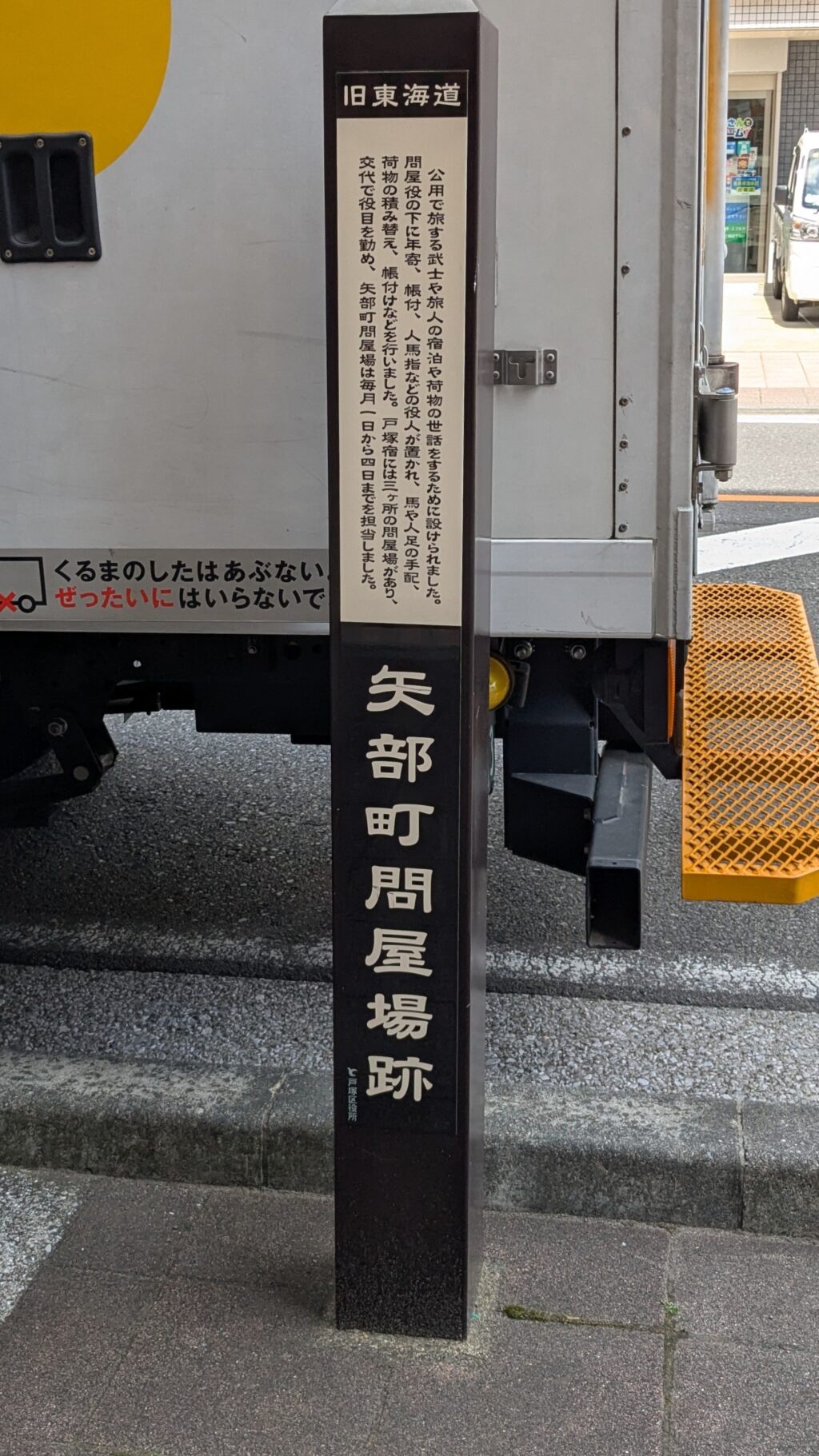

宿場にあった問屋場跡を示す案内板(矢部町問屋場跡、吉田町問屋場跡)

何気なく通り過ぎようとしたスポーツクラブの建物に、ふと違和感を感じて立ち止まりました。よ〜く見てみると…なんと壁面に浮世絵が!これはまさかのコラボレーション。現代的な建物と江戸の風情が、思いがけず同居しているのが面白いですね。

やっぱり人気の東海道。こうして各宿場町には、今も歴史がしっかりと息づいているのを感じます。

歩いていくと線路に突き当たります。跨線橋の下に、「横浜旧東海道 戸塚宿周辺散策案内」が設置されているのを発見しました。

戸塚の歴史や見どころがダイジェストでまとめられていて、これがなかなか見応えあります。初めて歩く人にとっては、まさにありがたい観光ガイドといった感じです。街道沿いに何があるのか、位置関係もパッとわかるので、ここで一度足を止めてルートを確認するのもおすすめです。

跨線橋を渡ります。

跨線橋を渡ると、目の前に広がるのは何本もの線路。

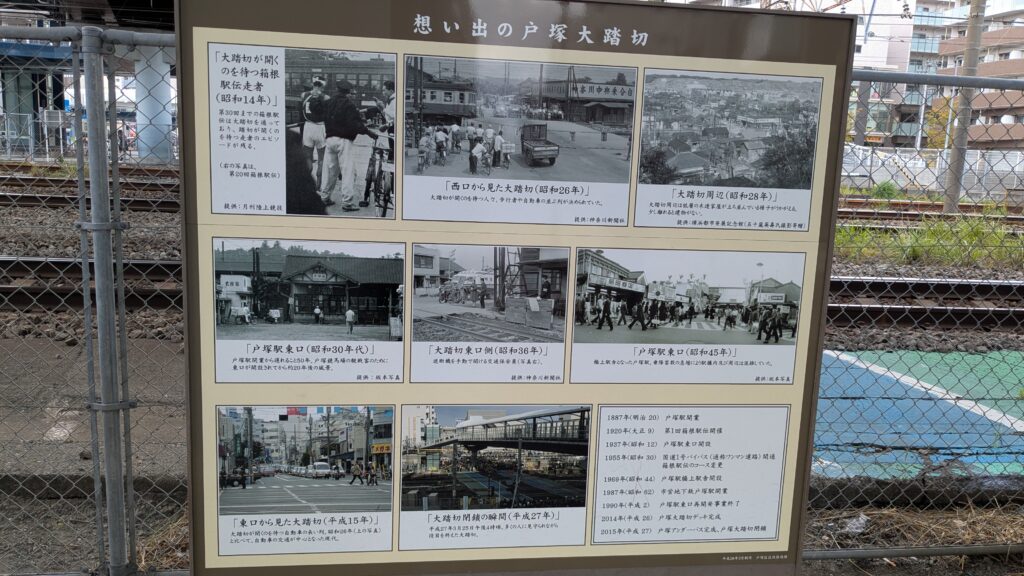

実はここ、かつて「戸塚大踏切」と呼ばれた“開かずの踏切”があったことで有名な場所なんです。ピーク時には、なんと1時間も遮断機が下りっぱなしだったといいます。通勤や通学の足を止めるのはもちろん、箱根駅伝のランナーすら足止めされたことがあったというのだから驚きですね。

さらには、あの吉田茂元首相も、大磯の自宅から国会に向かう途中、この踏切で足止めをくらい、国会に遅刻した…なんてエピソードも残っているんです。

今ではアンダーパスが整備されて、渋滞も解消されたのも記憶に新しいです。

清源院(せいげんいん)

跨線橋を渡ってさらに歩道橋を進むと、「清源院」が姿を現します。ここは、なんと徳川家康の側室だった「お万の方」ゆかりのお寺なんです。

本堂に近づいてよく見ると、徳川家の家紋「三つ葉葵の紋」があります。特別な空気に包まれているような気がしてきますね。

このお寺は、徳川家康の側室・お万の方が、1620年に家康の供養のために建てたんだブ。ご本尊は家康から授かった歯吹阿弥陀如来像ブ。境内には葵の御紋や松尾芭蕉の句碑、お万の方の供養碑もあるんだブよ〜!

戸塚宿本陣、脇本陣跡

駅前交差点の一角に、「内田本陣跡」の案内板を見つけました。少し目立ちにくい場所にあります。そのまま通りを歩いていくと、次々と「脇本陣」や「澤邊本陣跡」の案内板も登場。澤邊本陣跡には、明治天皇が宿泊された石碑もたっていました。

江戸時代、この通りは旅人や商人でにぎわいっていたのでしょう。

11:00

澤邊本陣跡の脇にある細い道を入っていくと、その先にひっそりと「羽黒神社」がたたずんでいます。この神社、実は歴史がとても古く、かつては戸塚宿の鎮守として地域を見守ってきた存在なんだそうです。

3日目の歩き旅がスタートして、戸塚宿中心部まで歩きました。

戸塚宿を巡る今回の東海道歩き旅では、かつての賑わいを想像させる本陣跡や、地域に息づくお寺や神社、歩いてこそ出会える発見がたくさんありました。次回は、戸塚宿を越えて藤沢宿へと歩を進めます。歴史の面影と現代の風景が交差する東海道、これからも一緒に歩いていきましょう。どうぞお楽しみに!

コメント