こんにちは。ぶ~ちゃんです。

梅雨の季節、雨の日が続くと、なんだか気分もどんよりしがちですよね。でも、そんな季節にしか出会えない、とっておきの絶景があるのをご存知ですか?

6月になると埼玉県幸手市では「幸手あじさいまつり」が開かれます。毎年たくさんの人が訪れる、初夏ならではの風物詩です。

埼玉県幸手市の「幸手権現堂堤」は、春の桜並木があまりにも有名ですが、実は雨の季節こそ、権現堂堤の真の魅力が花開くんです。100種・約16,000株のあじさいが織りなす、ため息が出るほどの美しいグラデーション。

この記事では、実際に私が歩いて感じた権現堂堤の魅力や、あじさいの見どころをお届けします。ぜひ足を運んでみてくださいね。

幸手権現堂堤ってどんな場所?歴史と四季を巡る花の絶景

戦国時代から始まった治水の歴史

権現堂堤が最初に築かれたのは、なんと戦国時代の1576年(天正4年)頃と言われています。当時の幸手は、利根川や中川が氾濫を繰り返す水害の多い土地でした。この堤防は、洪水から村を守るために、先人たちが苦労して築き上げたものなんです。

江戸時代に入ると、権現堂堤は幸手だけではなく、江戸の町までをも洪水から守るための重要な堤防と位置づけられ、「御府内御囲堤(ごふないおんかこいつつみ)」と呼ばれるようになります。

荒廃と復活:地域住民の熱意が育んだ「花の道」

明治時代以降、河川改修工事が進むにつれて、権現堂堤の治水機能は薄れ、一時期は荒廃してしまいますが、大正時代になると、ここが桜の名所として知られるようになり、人々が憩う場所として再び注目されるように。

戦時中に燃料として伐採されてしまった時期もありましたが、戦後、地域住民の熱心な植栽活動により再び桜並木がよみがえりました。

全長約1キロにわたって続く道は、まるで「花の道」。春にはソメイヨシノが咲き誇り、夏にはあじさい、秋には真っ赤な彼岸花(曼珠沙華)、そして冬には水仙と、一年を通して彩り豊かな花々が訪れる人を楽しませてくれます。

幸手権現堂「あじさいまつり」とは?

幸手権現堂「あじさいまつり」は、桜の名所である権現堂堤で、梅雨時期にも花を楽しめるようにと、1996年頃から地域住民ボランティアが紫陽花の植栽を始めました。市民からの提供もあり、現在では100種1万株以上に増え、2001年から「あじさいまつり」として開催されるようになりました。地域住民の願いと活動によって育まれた、初夏の風物詩です。

桜の時期とはまた違った、しっとりと落ち着いた雰囲気が漂っていました。雨上がりのしずくをまとったあじさいは、息をのむほどに美しく、なんとも言えない趣を感じさせてくれます。

訪問レポート|会場の雰囲気と体験談

私が訪れたのは6月下旬の午前中。梅雨の晴れ間で日差しは柔らかく、湿った空気の中であじさいが一層色濃く輝いていました。

入り口付近では白いアナベルが一面に咲き、写真を撮る人で賑わっていました。堤を歩くと、右手に広がる紫や青のグラデーション、左手に続く桜並木の緑が美しいコントラストを作り出しています。

歩きながらシャッターを切るたび、まるで絵画のような風景がファインダーに収まり、足がなかなか進まないほどでした。

会場には、100種以上・約16,000株ものあじさいが植えられています。青や紫、ピンクに白と、色彩豊かな花が堤沿いに咲き誇ります。

見頃は例年6月中旬~下旬で、雨の日には花の色がより鮮やかに映えます。会場内には高低差があり、見下ろす景色と見上げる景色の両方が楽しめるのも魅力です。

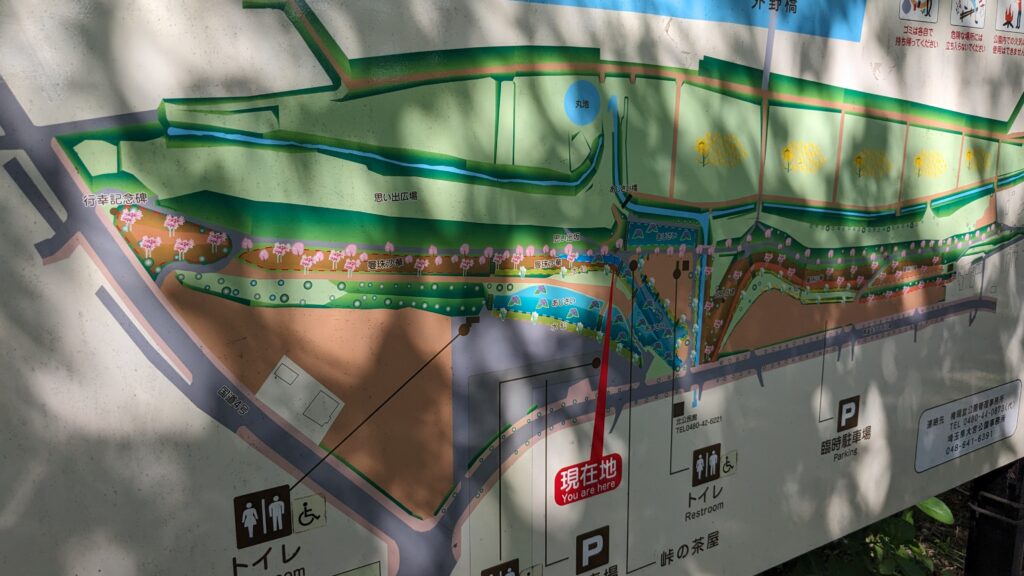

アクセスと駐車場情報

- 電車・バス

東武日光線「幸手駅」から徒歩約30分、または駅からバスで「権現堂」下車すぐ。 - 車

圏央道「幸手IC」から約10分。期間中は臨時駐車場(有料)が設けられますが、土日は混雑必至。朝早い時間帯がおすすめです。

期間中は周辺道路が混雑するため、公共交通機関の利用も検討すると快適に訪問できます。

お休みどころ

駐車場から階段を上がったところには「峠の茶屋」というお休みどころがあります。

コーヒー、ソフトクリーム、手作りパンやだんごなど品ぞろえ豊富です。

私たちも、あじさいをながめながら、くりみ入りみそだんごを食べて、ほっと一息。贅沢な時間です。

まとめ|梅雨の旅を彩る、とっておきの場所

幸手権現堂「あじさいまつり」は、梅雨の時期ならではの風景を心ゆくまで楽しめるスポットです。江戸時代から続く堤の歴史と、100種以上のあじさいが織りなす景色は、訪れた人だけが味わえる特別な体験。雨に濡れる花々や桜並木とのコントラストは写真映えも抜群です。春や秋、冬にも四季折々の花イベントが開催されるため、季節を変えて訪れるのもおすすめ。ぜひ次の休日は、幸手権現堂で初夏のあじさいに包まれるひとときを過ごしてみてください。

コメント