こんにちは。ぶ~ちゃんです。

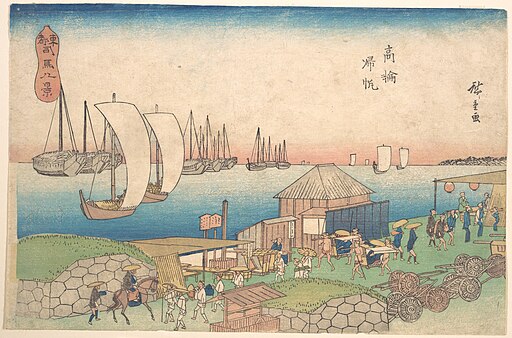

幕末の緊迫した歴史の舞台、「江戸開城会見之地」に心を馳せた前回の旅。その余韻を胸に、今回はさらに足を進め、江戸の名残を今に伝える「高輪大木戸跡」、そして赤穂浪士ゆかりの「泉岳寺」へと向かいます。

歴史をたどるこの道の先には、東海道五十三次の最初の宿場町「品川宿」が待っていました。かつて旅人たちでにぎわったこの宿場町は、今もなお江戸の面影を色濃く残しています。過去と現在が交差する歴史散歩の続きです。

宿場町のにぎわいや人々の営みに思いを馳せて歩いてみませんか。

東海道の旅 1日目-4

「品川宿」への道中

12:15

札の辻を過ぎ、オフィスビルが整然と並ぶ大通りを南へ。現代的な景色の合間に、ふと歴史の断片が顔を出します。

御田八幡神社

ビルの合間に突如として現れる「御田(みた)八幡神社」の鳥居。1300年を超える歴史を誇り、三田や高輪一帯を見守り続けてきた氏神様です。都会の喧騒の中にありながら、ここだけは凛とした空気が漂っています。

500m程歩いたところに6kmを示すキロポストがありました。

高輪大木戸跡

キロポストを過ぎるとすぐに「高輪大木戸跡」が見えてきます。

今では車がひっきりなしに行き交う国道沿いに、ひっそりとその姿を残しています。

ここは江戸時代のはじめ、宝永7年(1710年)に設けられたもので、東海道から江戸の町に入る“入口”の役割を果たしていました。

当時はすぐそばに海が広がっていて、品川宿あたりまでの景色が見渡せたそうです。

ちなみに、最近できた「高輪ゲートウェイ駅」の名前にも、この場所が関係しているようです。

最初の木戸は1616年に札の辻に芝口門として設置されたんだブ!旅人を見送る人たちが近くの店で宴会を開くほどにぎやかだったんだブ!伊能忠敬もここを全国測量の出発点に選んだんだブ!

木戸跡を過ぎてると、線路沿いは大規模な再開発工事が行われていました。

住みやすくするための再開発も必要と思いますが、歴史を残して伝える仕組みも考えてやってはもらいたいですね。まぁこの辺は埋め立て地で過去には存在していないのでしょうけれど…。

泉岳寺

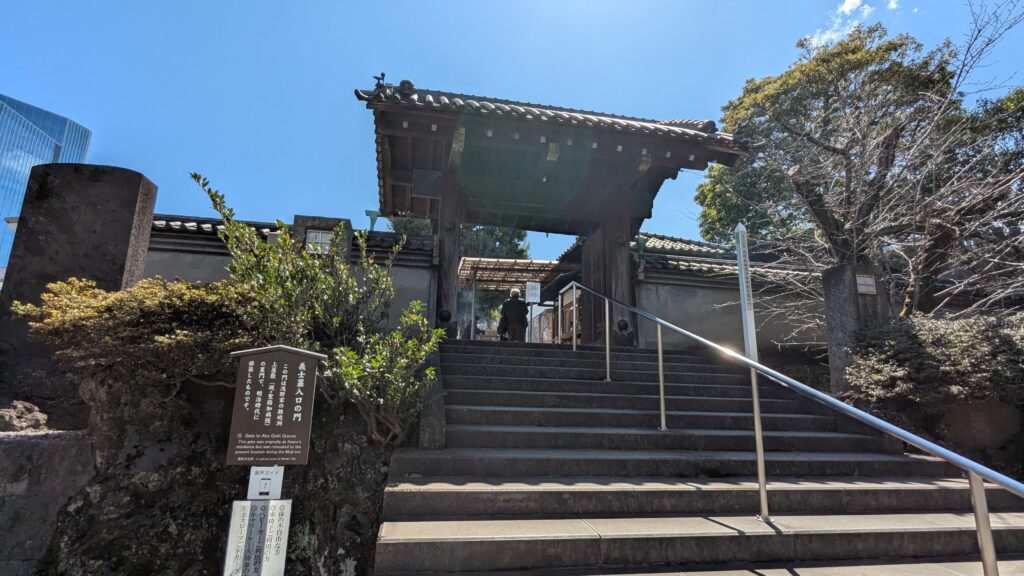

その先泉岳寺交差点を右折(西)、200m程歩いたところに「泉岳寺」があります。

赤穂四十七士が埋葬され、忠臣蔵の史跡として有名なお寺です。初めて訪れました。

立派な山門のとなりには「大石内蔵助」です。赤穂四十七士のリーダーですね。

綺麗で立派な本堂でした。外国人観光客が多かったですね。興味があるのでしょうか。

本堂に向かって右手に寺務所があり、御朱印を頂くことができますが、書き置きの御朱印はありませんので、朱印帳は忘れずにご持参ください。

赤穂義士墓地は山門の左側にあります。本堂の前を横切って行きます。

階段を登り、義士墓入口の門をくぐったところで、拝観料代わりに御線香が販売されています。

高輪神社

高輪ゲートウェイ駅前。ビルの隙間からふと目に入ったのが、「高輪神社」の鳥居でした。立派なしめ縄が掛けられていて、思わず足を止めてしまいました。

この神社のルーツは、室町時代の文明年間(1469~1487年)までさかのぼります。江戸城を築く際、鬼門を封じるために建てられたお寺「常照寺」の境内に、聖徳太子を祀る太子堂が造られたのが始まりだそうです。

高輪海岸の石垣石

高輪二丁目交差点にひっそりと残る「高輪海岸の石垣石」。かつての東海道を波から守るための堤防だったものです。かつての海岸線がここにあったことを示す、貴重な遺構ですね。

交差点を過ぎても、線路沿いの再開発工事区間がしばらく続きます。

品川駅に到着です。駅周辺は人が多いですね。

高輪ゲートウェイ駅周辺からこの品川駅前まで、ずっと工事区間でした。どのような街に生まれ変わるのでしょうか、楽しみです。

品川駅を通り過ぎて少し歩くと、駅前のにぎやかさが嘘のように、人通りが一気に少なくなって、落ち着いた雰囲気の道に変わります。

八ツ山橋

八ツ山橋を通って、東海道とJR東海道線を渡ります。

この八ツ山橋、日本の最初の跨線橋で、現在の橋は四代目になります。

映画『ゴジラ』の中で、ゴジラが最初に上陸した場所としても有名なんです。そして最初に壊されたのが、この八ツ山橋。

近くで電車を見ることもできて、子連れの家族も楽しめる、少し特別な橋ですね。

渡る手前、橋の左手の柱には「旧東海道」、右手の柱には「八ツ山橋」の名前が刻まれています。

八ツ山橋 旧橋親柱

渡り終えた橋の近傍には「八ツ山橋 旧橋親柱」があります。

両脇の石柱は2代目、中央の鉄柱は3代目の親柱で、少し痛んだ感じも歴史を感じさせてくれます。

歩道の脇に、ひとつひとつ宿場町の名前が刻まれた石柱が立っていました。最初の石柱には「品川」、そこから順番に「大津」までの宿場名が続いているんです。ずっとこの石柱をたどって歩いてみたいと思っていたのですが、「箱根」の石柱から、旧東海道の道が分かれてしまうのです。

この石柱、車ではまず気づかないでしょうし、こうした五十三次に関心を持つのは、私たちのように街道を歩く人が中心だと思うのですが…なぜ旧東海道沿いに設置しなかったのでしょうね。少し残念です。

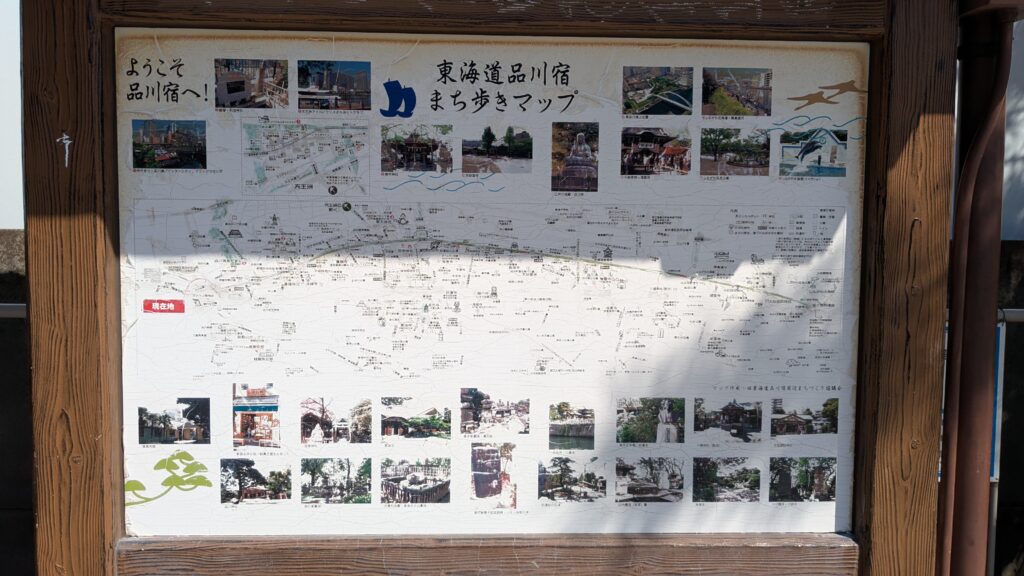

広場には、品川宿を紹介する街歩き用のマップが設置されていました。すぐ先の京急の踏切を渡れば、いよいよ品川宿のエリアに入ります。

日本橋から最初の宿場町「品川宿」

13:30

踏切を渡り終えたところに「右 品川宿」と刻まれた石柱がありました。

この辺りから「品川宿」に入ると考えて良いでしょう。

品川宿はもともと北品川宿と南品川宿に分かれてたブ。でも享保7年(1722年)に北の方に歩行新宿ができて、三つ合わせて「品川宿」と呼ばれるようになったブ!今でいう北品川一丁目から南品川三丁目あたりまで、約2キロもあるブ!東海道の玄関口として旅人でにぎわい、旅籠や商店、飯盛女のいる宿もあって、遊びの名所としても人気だったブ!「北の吉原、南の品川」って言われてたんだブ!

問答河岸跡

かつて北品川の海岸沿いにあった波止場の名前です。

三代将軍・家光が東海寺を訪れた際、沢庵和尚がこの地まで出迎え、禅問答を交わしたという逸話が『徳川実記』に記されています。

家光が「これほど海に近いのに、なぜ“東(遠)海寺”というのか」と問うと、沢庵は「大軍を率いても“小軍”と呼ぶのと同じようなものです」と答えたと伝えられています。禅の機知が光るやり取りですね。

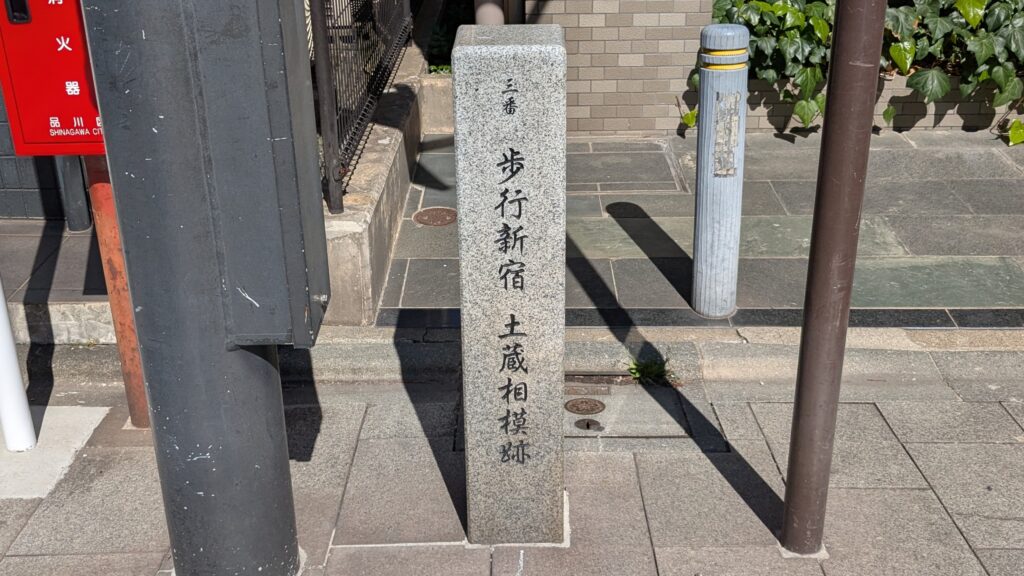

土蔵相模跡

このあたりにあった高級妓楼「相模屋」は、海鼠壁の土蔵造りが特徴的だったことから、「土蔵相模」と呼ばれていました。

幕末の動乱期、この土蔵相模は長州藩の志士たちの隠れ家や作戦会議の場として利用されたと伝えられています。尊王攘夷を掲げる高杉晋作らが英国公使館の焼き討ちを計画した際には、ここを出発点としたともいわれています。

さらに、安政7年(1860)には、桜田門外の変に向かう水戸浪士17名がこの場所で最後の宴を開き、決意を交わしたとも伝承されています。

品川宿に足を踏み入れると、至るところに設置された案内板や石柱、さらには町並みを整えるための植樹など、歴史を大切に守り伝えようとする取り組みが随所に見られました。

品川宿に入った直後は、交通量も少なく、静かで落ち着いた商店街という印象を受けましたが、歩を進めるにつれて人通りや車の往来が徐々に増え、思いのほか歩きにくさを感じる場面もありました。都市部に残る宿場町ということを考えると、ある程度は仕方のないことなのかもしれませんね。

和菓子屋「あきおか」 品川巻

ちょっと小腹も減ってきたところで、昔ながらのお煎餅屋さん「あきおか」に立ち寄りました。

店内には、素朴ながらも味わい深そうなせんべいやあられがたくさん売られていました。

品川宿にちなんだ品川名物の海苔巻きあられ「品川巻」をいただくことにしました。

ぜひ品川宿を訪れた際には、「あきおか」さんの品川巻を味わってみてください。

海苔に包まれたあられは、サクサク軽快な食感で、ついもう一つと手が伸びちゃうブ。小腹が空いた時のおやつにもぴったりブ。品川宿の歴史と風情を感じられる「品川巻」は、素朴で懐かしい味わいブよ。江戸時代の旅人もきっとこの味にほっとしたに違いないブ。食べながら宿場町の雰囲気を楽しめる、そんな一品ブ!

ようやくたどり着いた品川宿。至るところに案内板や石柱があり、街全体で歴史を守ろうとする熱意が伝わってきます。現代の商店街と江戸の面影が不思議に馴染む道です。

さて、次回はさらに深く「品川宿」を散策します。古民家を利用したお店や、隠れた名所をじっくり巡る予定です。お楽しみに!

コメント